160m用短縮Whip(ホイップ)アンテナ 1

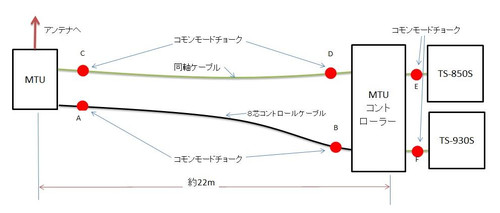

160mバンドで、S9のCQに応答しても、全く無視される事が多い、7MHz用垂直ダイポール+T型アンテナチューナーより、少しは応答率が上がるかも知れないという、移動用の超短縮型Whip(ホイップ)アンテナを実験しました。

原型は、CQ誌で紹介されたり、インターネット上でも製作例が多い、大型コイルを使った全長6.3mのホイップアンテナです。 なぜ、アースが重要になるWhipを選んだかと言うと、家の敷地の隣に約40m四方の調整池があり、その周りを金網の塀でしっかり取り囲んでいます。この金網の接地抵抗を以前ブリッジ法で測った事があり、正確では有りませんが、40Ω以下でした。 直流抵抗が40Ωでも全長130mの金網は大地に対して、大きな静電容量が期待できます。 この金網をアースとして使えば、FBなアンテナが出来そうですが、北側や西側には土手が有り、東側には我が家があり、唯一、南側だけが開けているという立地条件で、適当なアンテナの構想が無く利用していませんでした。

原型は、CQ誌で紹介されたり、インターネット上でも製作例が多い、大型コイルを使った全長6.3mのホイップアンテナです。 なぜ、アースが重要になるWhipを選んだかと言うと、家の敷地の隣に約40m四方の調整池があり、その周りを金網の塀でしっかり取り囲んでいます。この金網の接地抵抗を以前ブリッジ法で測った事があり、正確では有りませんが、40Ω以下でした。 直流抵抗が40Ωでも全長130mの金網は大地に対して、大きな静電容量が期待できます。 この金網をアースとして使えば、FBなアンテナが出来そうですが、北側や西側には土手が有り、東側には我が家があり、唯一、南側だけが開けているという立地条件で、適当なアンテナの構想が無く利用していませんでした。

今回、移動用160mアンテナを実験するに際し、この金網をアースとして使えるかを含め実験する事にしました。

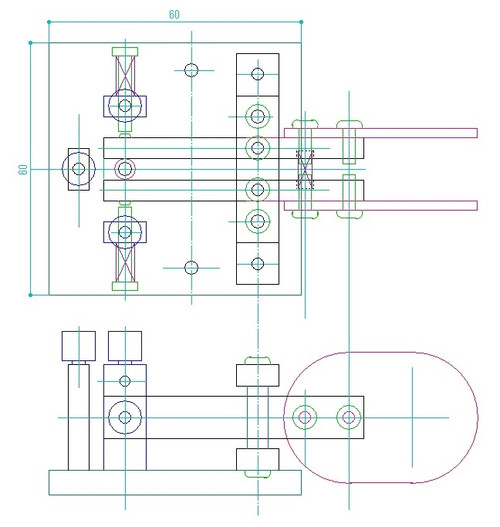

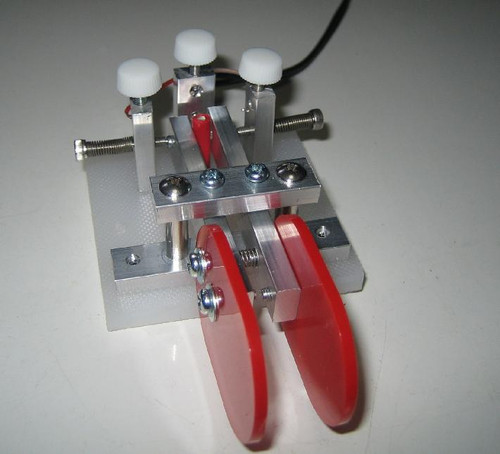

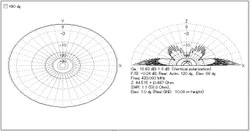

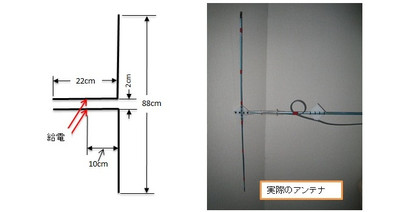

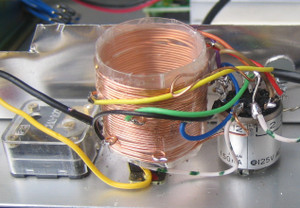

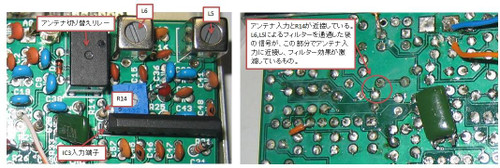

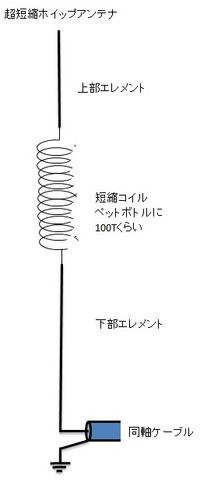

実験するのは、全長6.3mの釣竿に、ペットボトルに巻いたコイルを吊り下げた超短縮型ホイップアンテナです。 竿の先端は、7MHz用垂直ダイポールの給電点より低いというこのアンテナを、MMANAでシュミレーションし、そこそこの特性が得られましたので、実際に製作にかかりました。

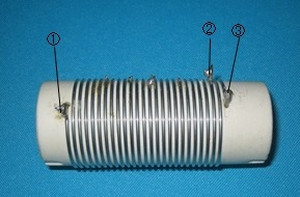

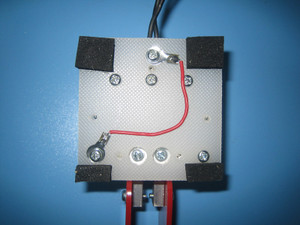

コイルの導線は園芸用に安く売られているコーティングされた1.5φのアルミ線を使います。 また、ボビンは定番の三ツ矢サイダー用ペットボトルとしました。

コイルは、シュミレーションでは100ターンで検討しましたが、後でほどいて調整できるように巻けるだけ巻いた結果、117ターンになりました。

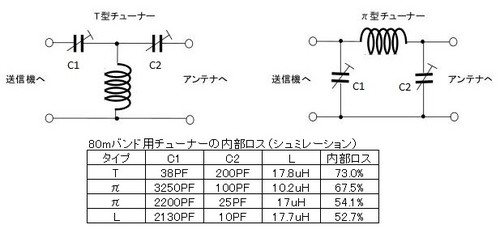

このアンテナの特性はMMANAでのシュミレーションで以下のような要領で調整してゆけば良い事が判りました。

このアンテナの特性はMMANAでのシュミレーションで以下のような要領で調整してゆけば良い事が判りました。

・ コイルのインダクタンスと上部エレメントの長さを調整し、希望の周波数に共振させますが、最初は、仮に巻いたコイルのままで、1.25SQのKIV線で2mくらいの長さのワイヤーを取り付け、希望周波数近くになるよう、少しづつカットします。この仮のコイルのままで、周波数を合わせ込むと、カットし過ぎになりますので、要領が判るまで、上部エレメントは何回か作り替える覚悟が必要です。

・ 小さいインダクタンスと長いワイヤーでも、大きいインダクタンスと短いワイヤーでも同じ共振周波数を得る事が出来ますが、上部エレメントを長くすると、共振時のインピーダンスが下がってきます。 共振状態でのインピーダンスをアンテナアナライザーでチェックする事により、コイルとワイヤーをどうすれば良いかすぐに判断が出来ます。 シュミレーション状態より多くの巻き数で作ってある場合、インピーダンスは50Ωより高めに出ますので、せっせと、コイルをほどく事になります。

・ 上部エレメントの直径を太くすると、共振周波数が下がります。コイルをほどきすぎた場合、共振時のインピーダンスをあまり変化させる事無く、周波数を下げる事ができます。 具体的には、1.25SQのワイヤーを3C2Vの芯線と外被をショートした同軸に変えると、ほどきすぎたコイルをそのまま使う事ができます。 長さと共振周波数の関係はかなりクリチカルで、ニッパで切断する場合、5mm間隔くらいで慎重に切断していきます。

・ コイルのQを上げると、インピーダンスが下がり、ゲインはアップします。高いQのコイルを使用できる場合、上部エレメントを短くして、コイルのインダクタンスを上げれば、整合できます。 もっと高さのあるポールを使える場合、下部エレメントを長くするだけで、ゲインは上がります。 しかし、よりゲインを上げたければ、コイルの位置を下の方へ下げ、最大ゲインにした状態で、20~30Ωになったインピーダンスに整合するトランスを使った方が良いみたいです。

・ コイルから下のエレメントはかなりブロードで、下側のエレメントを変更して、特性を調整するような事は無理です。 たるんだ、ワイヤーを地面に這わせてもあまり変化しませんでした。

・ コイルのインダクタンスを微調整する為に、良く使われる、アルミのショートリングを近づけると、共振周波数の変化以上にインピーダンスの変化が大きく、調整不能になりますので、コイルは面倒でも、ほどいたり、巻き足す方法でカットアンドトライします。

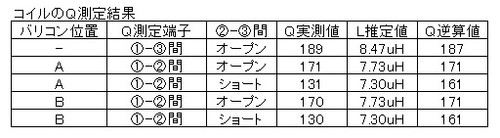

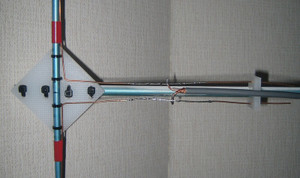

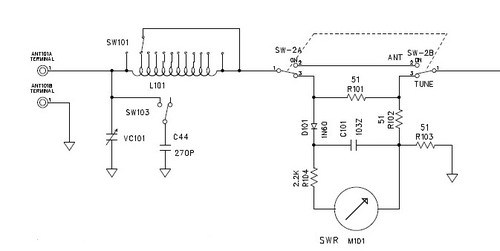

初日は、SWR 1.0で、とりあえず1.817MHzに同調しておりましたので、次の日、1.910MHzに同調するよう、タップを設け、タップを切り替えながら、ふたつの周波数が使えるように、完成度を上げる事にしました。

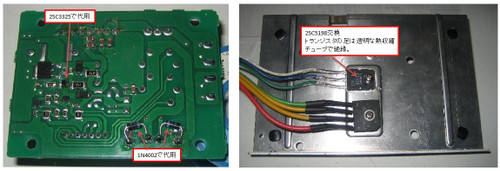

ところが、いざ、確認すると、昨日まで、1.817MHzで50Ωであったのに、共振周波数が上へずれて、かつ、インピーダンスが、200Ωくらいになっており、当然SWRも4くらいを示します。半日かけて判った原因はコイルの線間ショートでした。使っている、アルミ線は表面がコーティングされ、一応テスターで当たる限り絶縁されていますが、UEW線みたいに絶縁強度のスペックがある訳もなく、ちょっとした擦り傷で絶縁が壊れ、ショートしてしまいます。

電線をUEWかPEWに変える事を考えましたが、うまくいくかどうかも判らないアンテナに数千円のマグネットワイヤーは無理と、100円ショップで入手した9号サイズのテグスを、線と線の間に巻き込むことにしました。

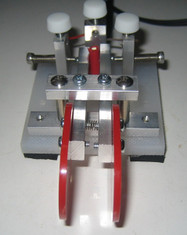

左は手芸用品売り場で見つけた100円のテグス。9号サイズ30mと書いてありましたが、実際は38mくらいありました。 右は、そのテグスをアルミ線の隙間に巻き込んだ状態。もともと、完全な密巻きではなかったので、横幅の広がりもなく線間距離を確保できるようになりました。

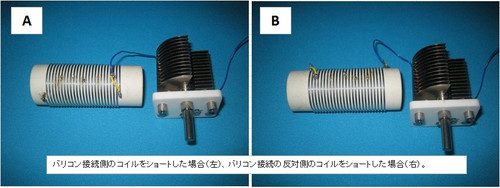

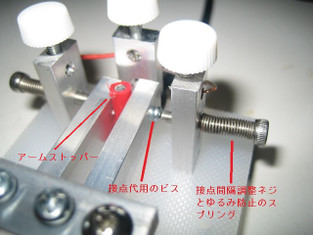

このアンテナの アースは2個のミノムシクリップで金網を挟む事にし、設置や撤去がすぐにできるようにしています。 また、1.8MHzと1.9MHzの切り替えは、コイルのタップをミノムシクリップでくわえる方法です。 1.910で約55Ωくらい、1.817で約45Ωくらいのインピーダンスになりました。 コイルの巻き数は1.9のとき100Tくらい、1.8のとき110Tくらいになりましたが、最後はカット&トライしましたので、正確には数えていません。 防水は考慮してませんので、雨が降ったら、多分使用できないでしょう。

夜になるのを待って、ワッチしてみました。3エリアからのCQが聞こえます。受信能力は7MHz用垂直ダイポールより少しS/Nが良いというレベルですが、送信すると、垂直ダイポールではQRZすら返ってこないのに、この短縮ホイップでは、コールバックがあり交信成立。 この日のコンディションはあまり良く有りませんでしたが、とりあえず、CQを出してみました。さらに2局ほどとQSOできました。

飛びという面では、7MHz用垂直ダイポールよりはるかに優秀です。

気を良くしてCQを出していると、突然、SWRが無限大になりました。外に出て、アンテナ直下のSWRを確認しましたが、同じく、無限大。アナライザーで確認すると、共振周波数が2.2MHzくらいまで上昇し、インピーダンスも200Ω以上になっています。線間ショートが起こった時の症状です。

翌朝、釣竿を縮めて、コイルに手が届く位置にして、SWRを確認してみると、コイルがバラバラになりかけており、コイルにちょっと触れただけで、あっちこっちで線間ショートが起こっていました。この原因は、コイルとテグスをきつく締めすぎた為、ペットボトルが内側につぶれてしまったものでした。たぶん、巻線の途中で一部凹みが出来てしまい、それが、長時間の間に耐えられなくなり全体に広がり、つぶれてしまったのでしょう。

翌朝、釣竿を縮めて、コイルに手が届く位置にして、SWRを確認してみると、コイルがバラバラになりかけており、コイルにちょっと触れただけで、あっちこっちで線間ショートが起こっていました。この原因は、コイルとテグスをきつく締めすぎた為、ペットボトルが内側につぶれてしまったものでした。たぶん、巻線の途中で一部凹みが出来てしまい、それが、長時間の間に耐えられなくなり全体に広がり、つぶれてしまったのでしょう。

10分足らずの交信テストでしたが、国内交信なら、7MHz用垂直ダイポール+アンテナチューナーより可能性が大きい事が判りました。

これは、作り直しの価値があります。 また、三ツ矢サイダーを買いに行く事にします。