<カテゴリ:アンテナ>

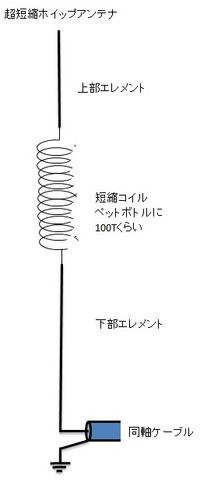

アースのいらないベランダ用の垂直アンテナ、通称「Jポール」を紹介します。 普通のGPはラジアル部分が横にはみ出し、ベランダでは、これが以外と邪魔になりますが、釣竿か、物干し竿を垂直に立てた1本の竿にしか見えず、アースが不要で、設置が非常に簡単で、かつ、2段GPくらいの性能が得られるものです。

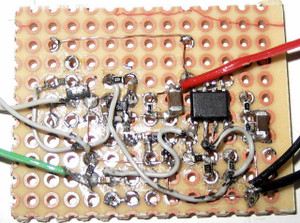

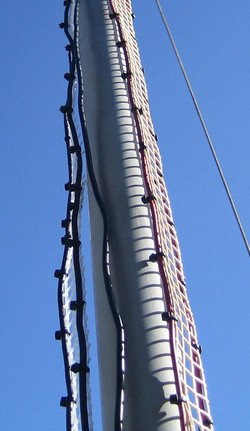

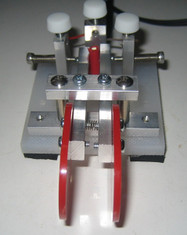

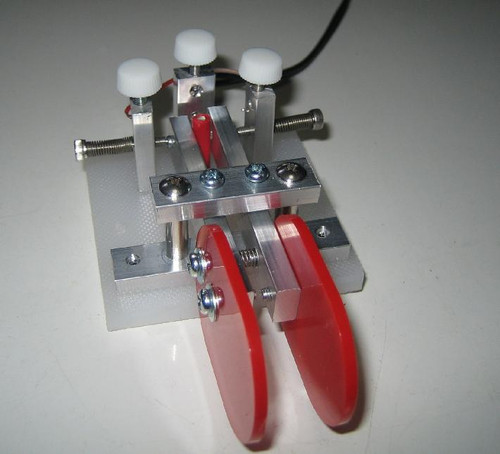

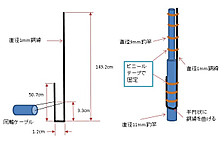

アルミパイプを使った本格的なアンテナではなく、グラスファイバー製の釣竿に導体となる1mmの銅線を添わせ、ビニールテープで巻いて固定したかなりいい加減なアンテナです。

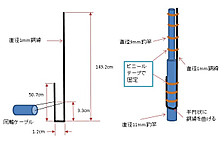

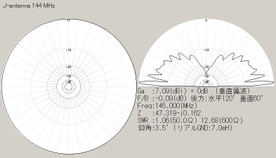

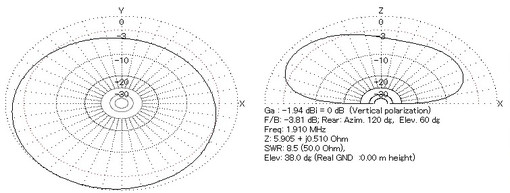

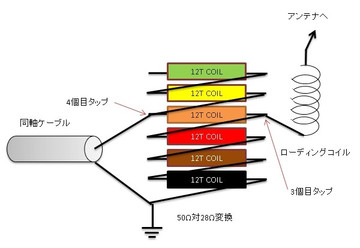

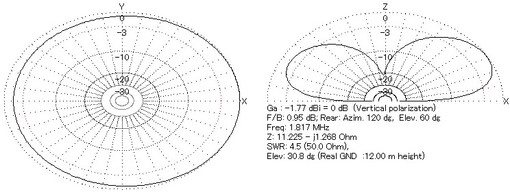

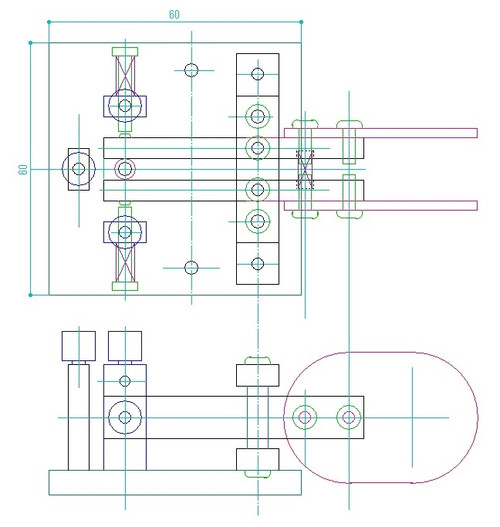

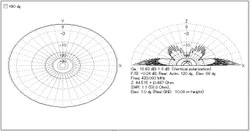

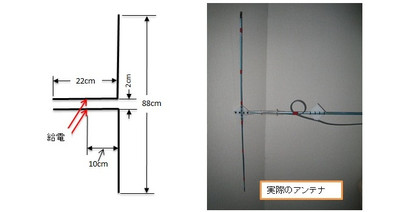

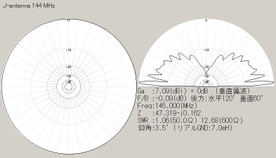

左上が構造図、右上がMMANAによるシュミレーションデータです。

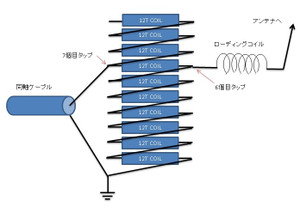

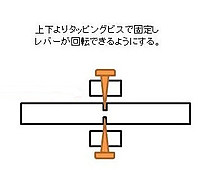

グラスファイバー釣竿を2段つないで2mのポールにした後、直径1mmの裸銅線を図のようにポールに添わせ、適当な間隔でビニールテープを巻き、固定します。給電は同軸ケーブルを直接ハンダ付けしますが、このハンダ付けの位置でインピーダンスが変わりますので、最初に、シュミレーションした寸法のままでハンダ付けし、SWR計かアンテナアナライザーを見ながら、145MHz、50Ωに合わせこみます。

149.2cmの長さを2cm長くすると約500KHz周波数が下がり、インピーダンスは約10%ダウンします。また給電部の3.3cmの所を5mm高くすると、インピーダンスが30%アップし、かつ約250KHz周波数が高くなります。 このふたつのパラメーターを頭に入れて調整するわけですが、電卓とメモ用紙を持っていても結構疲れます。 エレメントの調整はニッパでカットする方が簡単ですから、最初は少し長めにエレメントを作りますが、5cmも長くすると、もうどうなっているのかさっぱり分からなくなってしまいますので、シュミレーションで得た長さのままで作り、周波数が高すぎた場合、銅線ですから簡単にハンダ付けで延長した方が楽です。

最初は、少し長めで作った為、結局調整の方向性が判らず、3回くらい銅線の交換を行いました。次回作る時は以下の手順で行うときっとうまくいくと思います。

・MMANAのシュミレーション通りの寸法で作る。

・アンテナアナライザーで共振周波数と、共振状態のインピーダンスを知る。 インピーダンスは50Ωより高いか低いかだけをメモする。

・前述の法則をベースに145MHzでSWR1.0に追い込む。 ただし、インピーダンスは同軸ケーブルの長さにより増減が逆転する事もあるので、もし、前述の法則と逆に変化する場合、それに従う事。

今回は980円の4.5m釣竿で作りましたが、直径の異なる竿の場合、給電部分の2本の垂直銅線の幅1.2cmの部分が多分異なってくるはずです。この異なった寸法の場合、再度MMANAでシュミレーションする必要がありそうですが、どうせシュミレーションしても、現物とは合致しませんので、似たような寸法で作って、共振周波数とインピーダンスを先に把握する方が手っ取りばやいと思われます。

このクリチカルな調整をやっても、アンテナにポールを継ぎ足し持ち上げると、SWRも共振周波数もずれてしまいますので、ずれの程度をあらかじめ確認しておき、その分だけずらして調整する事がコツです。共振周波数がバンド内にあるならSWR計だけでも判りますが、SWR最低周波数がバンド外に有る場合はアンテナアナライザーが有ると便利です。

自作してから、すでに5年経過していますので、銅線は真っ黒、ハンダは真っ白、テープははげかかっていますが、台風時も倒れずに初期の性能を維持しています。 銅線の固定の為に、1巻33円のビニールテープを使ったので、雨の時、SWRが悪化するのを心配しましたが、変化はあるものの、気になるレベルでは有りませんでした。

このアンテナは、ローカル交信が主目的ですが、10Wの出力で半径100KmくらいはOKなので、コンテスト時、マルチ獲得の為、重宝しています。このアンテナ作成のとき未使用になった先の細い竿は430MHz用の垂直ダイポールに流用されました。

---------------------------------------------------------------

2014年10月

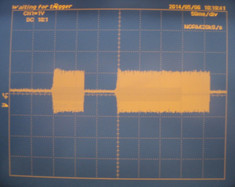

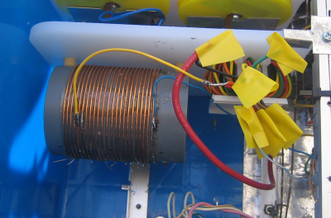

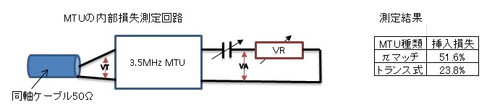

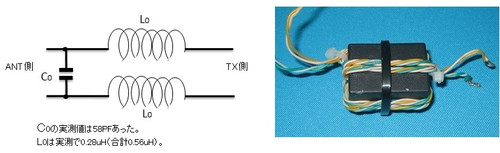

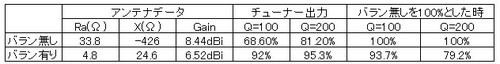

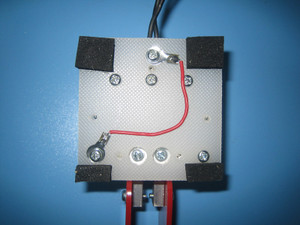

この2m用アンテナの同軸ケーブルに3.5MHzのコモンモード電流が流れ、時々火災報知器が誤動作するという問題がありましたので、同軸ケーブルの途中に3.5MHzでも十分効果のあるコモンモードフィルターをいれました。 火災報知器の誤動作は無くなりましたが、2mで、ある特定の方向にヌルポイントが生じ、その方向がちょうどいつも交信するローカル局と重なり、今までS9であった信号がS1以下になってしましました。

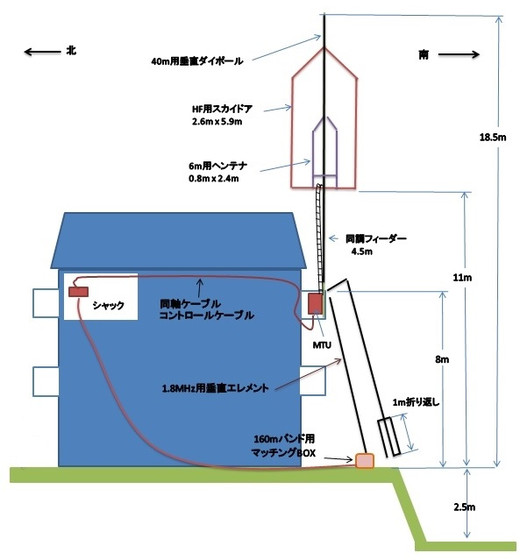

この2m用Jポールから2.5m離れたところにHF用のスカイドアアンテナが有り、このスカイドアの一方のエレメントが、2m用Jポールに最接近したときこのヌルポイントが発生するようです。 最接近した時の距離は1.2mしかありません。 数か月間、2mで交信する際、スカイドアのエレメントを、Jポールから一番遠くなるように回転させていましたが、そのうち面倒になり、現在と反対側にあるベランダに、2m用Jポールを新設する事にしました。 この新しいJポールとHFのスカイドアアンテナは、8mくらい離れましたので、ヌルポイントは解消されました。 新旧ふたつのJポールを1週間くらい併用し、新Jポールが旧Jポールより受信感度が良いという事が判りましたので、旧Jポールは撤去されました。

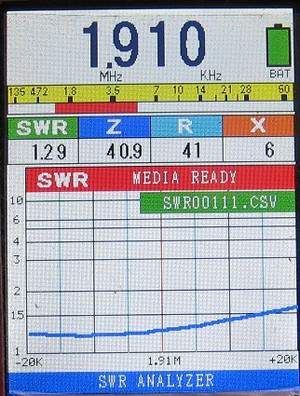

なお、この新Jポールを作るに当たり、ポールは4.5m長の釣竿をそのまま使いました。 ポールの直径が小さくなりましたが、当初のシュミレーション通りの寸法のままで作ったら142MHz付近で共振していましたので、50.7cmの部分の上部を約8mmカットしたら、ちょうど145MHzに共振するようになりました。共振状態でのSWRは1.1くらいでしたので、これ以上トリミングする事はやめました。

このアンテナは防水していないので、雨が降るとSWR3くらいまで悪化しますが、トランシーバーにプロテクトがかからないので、そのまま使っています。

2020年春

いまだに使い続けているJポールですが、最近、雨が降ると、トランシーバーにプロテクトがかかるほど、SWRが悪化していました。 新コロナウィルスで外出自粛の折、暇ですので、この原因を確かめ、改善できないか、検討しました。 アイロンかけに使う霧吹きを、持ち出し、アンテナのエレメントに場所を選びながら、霧を吹きつけていると、正常時SWR1.1しかないのに、一気にSWRが3以上に上がる部分がありました。 それは、Jの字に折り返した部分の先端付近です。

構造図で50.7cmとある先端部分です。 それ以外は多少の変動はありますが、SWR2を超える事はありません。 そこで、この先端部分を含め、Jの折り返しの部分全てをビーニールテープで巻き、雨が直接銅線に当たらないようにしました。すると、共振周波数が143MHzまで、落ちてしまいましたので、また、このJ字の先端部分をカットして、145MHzに合わせました。

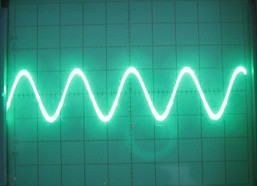

これで、SWRは144から146まで1.5以下です。 ただし、まだ雨が降っていません。 雨が降ったら、またレポートします。

雨が降りましたが、SWRは2.5くらいで頑張っていました。 ところが、梅雨に入り、連日雨が降って、その合間に晴れても、SWRが5を超え、トランシーバーにプロテクトがかかるようになりました。 そして、とうとう、晴天が2日以上続いても、このSWR悪化は解消しません。

原因は、テープでぐるぐる巻きにして、雨が入り込まないときは問題ないのですが、一度、雨がテープの内側に入り込むと、これが、晴れても蒸発しなくなり、共振周波数が110MHzくらいまで落ちてしまうようです。

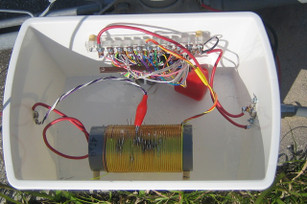

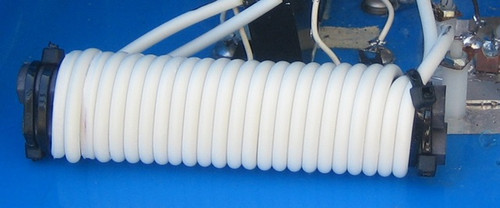

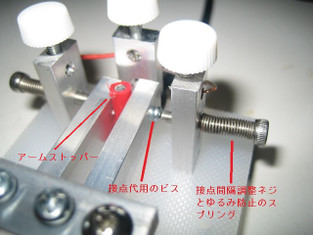

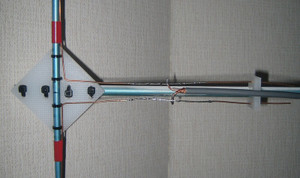

対策として、テープをやめ、左の写真のごとく、J 部分の短い銅線を、ロックタイを使って、釣り竿から2cmくらい浮かしました。 この変更で、共振周波数が150MHzを超えてしまいましたが、そこは、銅線ですから、約10cmくらいの銅線を半田付けして延長し、145MHzでSWR1.1くらいまで調整しました。

バンド全体で、SWR1.3以下です。 そして、雨が降っている場合、SWR2くらいまで上がりますが、晴れると元に戻ります。 雨の影響を大きく受けるところは、2本の銅線が平行する部分の内、短い方の先端から下へ30cmくらいですので、対策としては、同軸を半田付けしたところから、上の方は、可能な限り、支柱からも浮かす事のようです。

2023年10月

突然SWRが5以上となり、送信も受信もNGになりました。 何が起こったのかと、次の休日にアンテナを倒して見ると。給電部分の絶縁材に使ったロックタイが折れてバラバラになっていました。 この為、マッチング機構が完全に壊れてしまったものでした。 使ったロックタイは白色の耐候性無し品。 製作してから2年半で寿命が尽きました。

やむなく、近くのホームセンターで黒色の耐候性ロックタイを買ってきて、修理です。 雑に修理したので、145MHzでSWRは1.4くらいにしかなりませんでしたが、これで又当分使っていきます。

2025年12月

145MHzでのSWRが次第に上がってきて、3近くになってきました。 最近急に上昇したのでは無く、2年かけて1.4から3くらいまで徐々に上昇してきたものです。 ちょうど、暇でしたので、アンテナアナライザで確認すると、SWR最小周波数は150MHzで1.1でした。 2年間の継時変化でこのような結果になったようです。 アンテナを倒し、10cmくらいの銅線をつぎ足し、つぎ足した銅線をカットしては、正規の高さまで持ち上げて145MHzでSWR最小になるよう繰り返した結果145.2MHzでSWR1.05になりましたので、また当分は使えそうです。

INDEXに戻る