<カテゴリ:オートアンテナチューナー(ATU)の製作>

20mの長さのある同調フィーダーの先に、現用の18メガ用スカイドアと7メガ用垂直DPをつなぎ、シャックの中でテスト運用した自作のATUは快適に動いてくれました。 ただし、20mの同調フィーダーはノイズの受信と不要輻射の面から常用は不可ですので、プリセットMTUを置いてあるベランダにATUを移し、そこまでは同軸で給電する事にしておりました。

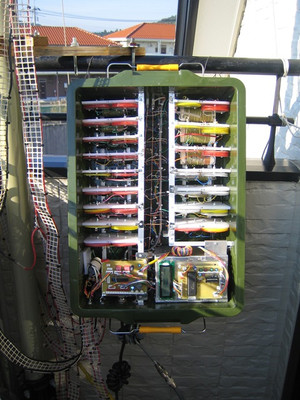

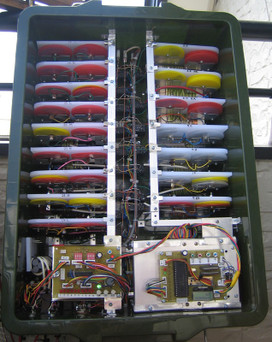

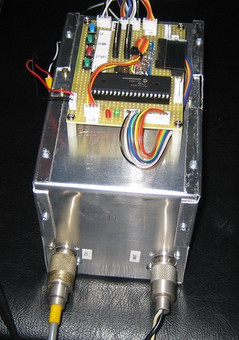

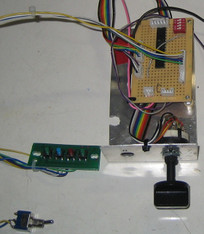

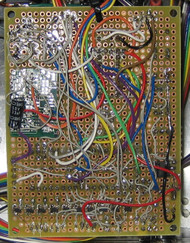

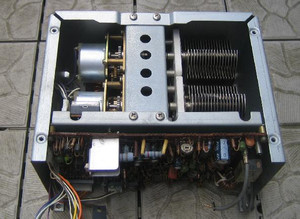

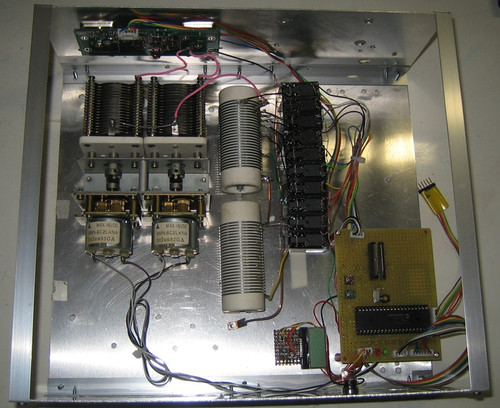

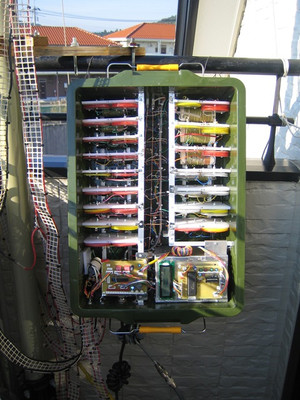

このATUをプリセットMTUの所に移す為に、プリセットMTUをサイズダウンして防水BOXの中に隙間を確保し、ATUを収納できるように改造しました。ATUの動作確認以前の処理事項として、この改造したプリセットMTUが全バンド正常に動作するようになりましたので、ATUの本格稼働に向け動作テストをする段階までこぎつける事ができました。

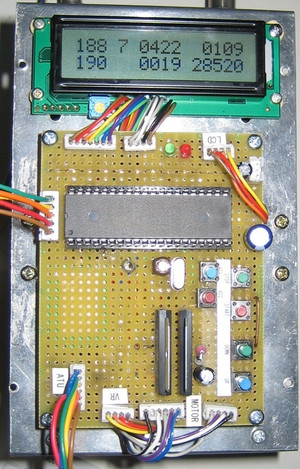

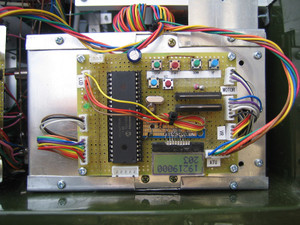

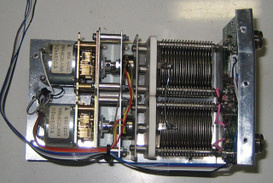

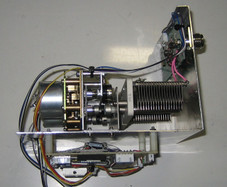

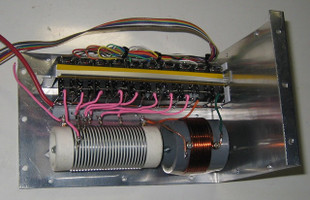

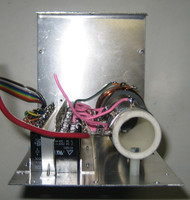

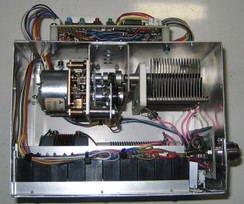

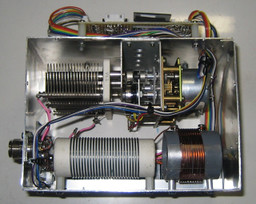

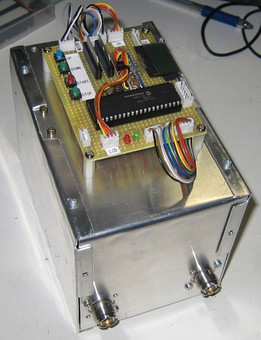

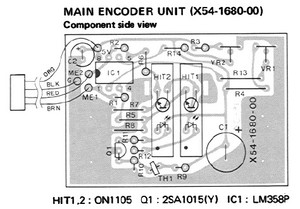

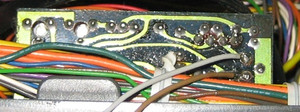

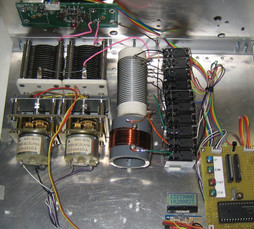

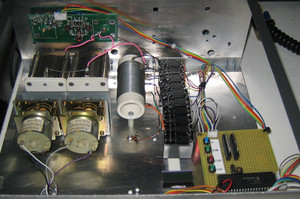

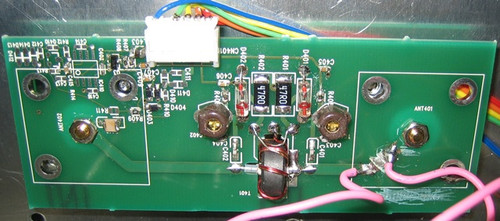

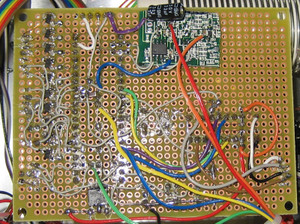

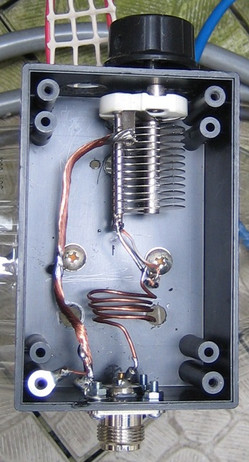

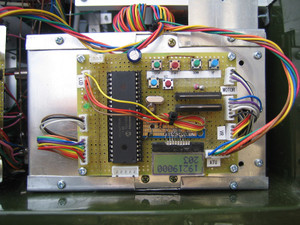

右下のアルミケースで覆われた箱がATUです。左側の基板はプリセットMTU用のデコーダーで、シャック内のコントローラーからのATUコマンドを中継しています。

このATUの動作テストを行う前に、プリセットMTUの調整も行いましたが、プリセットMTU作り変え にて紹介の通り、ハイパス型Tタイプのアンテナチューナーでは整合しないバンドがかなりあります。 ATUはハイパスTタイプですので、心配しながら、チューニングテストを行うと、3.5、3.8、14,18,24メガが整合しません。

ATUをリグの近くに置き、アンテナまで20mくらいの同調フィーダーで接続した場合は、全バンドうまくいってましたので、同調フィーダーの長さを調整すると、整合するとは思います。 しかし、現在の同調フィーダーの長さで、せっかくMTUが正常動作している状態ですので、ATUもこの同調フィーダーの長さのままで正常動作させる事にします。

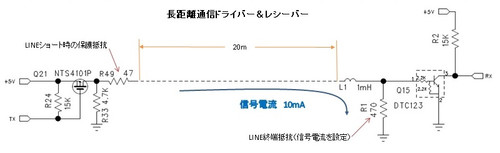

MTUの整合検討で多くのバンドが整合しない原因は、 MTUのコモンラインの浮遊容量でしたので、ATUを接続する時は、入出力にそれぞれリレーを設け、MTUからGNDを含め完全に分離する事にしました。 その結果、3.5,3.8,18メガ以外は整合するようになりました。

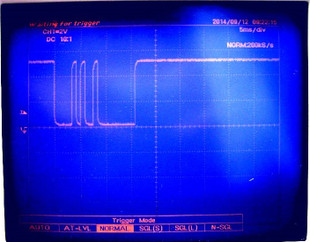

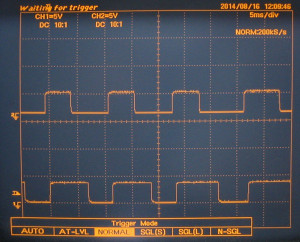

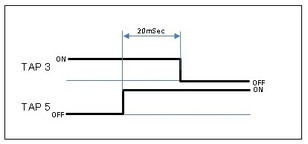

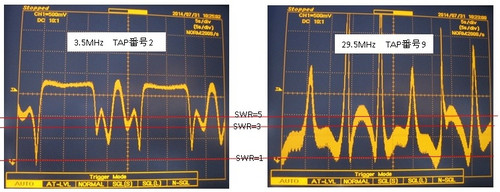

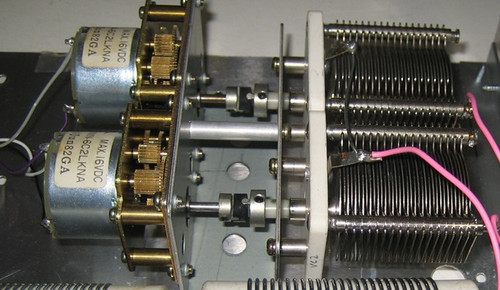

3.5と3.8メガのバンドが整合しない理由は、バリコンの回転が速すぎて、整合ポイントをスキップしてしまうのが原因のようです。 バリコンの回転スピードを超スローにして、数分以上の時間をかけてSWR最少ポイントに追い込んでいくと、このバンドもSWR1.5以下に整合します。 しかし、それでは使い物になりませんから、バリコンが回転中でも5m秒おきにSWRをチェックするようにしました。 これで、従来より10倍くらいの密度でSWRのチェックする事になり、収束するようになりました。

しかし、1分以上経っても整合できない事もしばしば発生します。 これは、バリコン最少容量状態から、小刻みに、VCを回し、SWRが規定以下になるポイント探す時間と、SWRがかなり下がったのに、何らかの原因でSWR20以上の状態に陥る場合です。 対策として、整合の為のサーボ動作を開始するSWRの上限を20から50に修正しました。

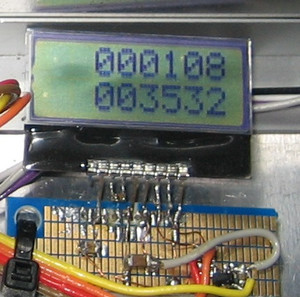

その上で、SWRが10以上ある時は、モーターの駆動時間を従来の2倍にして、SWR10以下になるまでの時間を約半分にしました。 また、整合途中でSWR5以下まで収束したら、その時のVCの角度を記憶させる事にしました。 この後、なんらかの原因でSWRが50を超えても、最初からやり直すのではなく、SWR5以下になったバリコン位置から再スタートさせます。

また、20秒以上たっても整合しない場合、SWR3以内なら一旦整合したとして停止させ、そこから再度整合をスタートさせると、ほぼ100%の確率でSWR1.5以下に収束します。

一度整合してしまえば、その時のタップ番号やバリコンの角度を記憶しておりますので、プリセットMTUと同感覚で使用できます。

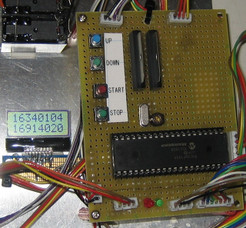

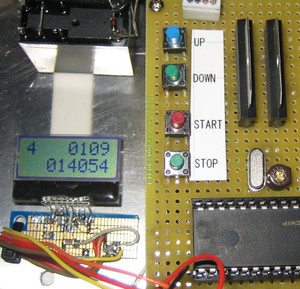

ただし、18メガはなかなか整合しません。SWR3くらいまでは比較的簡単に収束しますが、それより、なかなか低くなりません。 原因を確かめる為に、ATUをマニュアルで動かす機能を追加しました。VC1もVC2もキーを押している間だけ、CW,CCW方向に回転できるようにしました。 このマニュアル機能を使い、手動で整合させようとしますが、まだうまくいきません。 このバンドだけは、後日、対策方法を考える事にします。

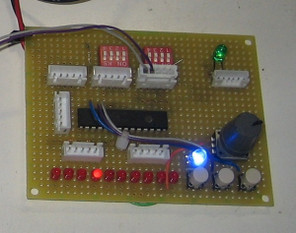

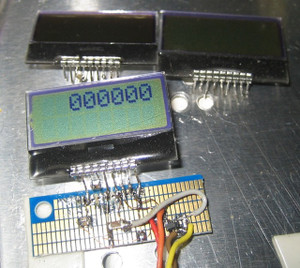

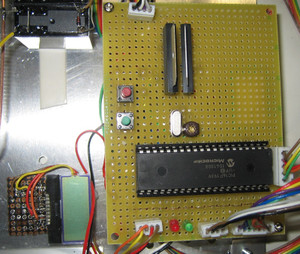

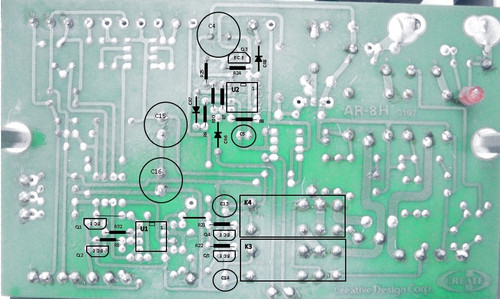

マニュアル動作が可能なATUの配線図 ATU-VC6.pdfをダウンロード

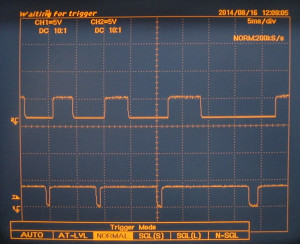

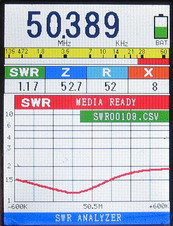

また、ATUのSWR計がSWR1.4と表示しているのに、シャックの中にあるSWR計はSWR2と表示して、レベルが合いません。 通常はアンテナ直下のSWR計より、リグの近くにあるSWR計の方が良く表示されますが、これは逆の現象です。

ATUをリグの近くに置き、短い同軸ケーブルで接続すると、このSWRの数値差は出なくなります。 コモンモード電流が悪さをするとこのような現象がでる事は判っていますが、今回も同じ理由なのかは判りません。 今後、使用しながら改善する事にします。

--------------------------------------------------------------------------

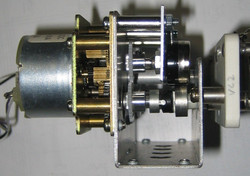

18メガがなかなか整合しない原因が判りました。コイルのQが高過ぎて、バリコンが非常にクリチカルになり、モータードライブのバリコンでは合わせきれないのが原因のようです。 ギアのバックラッシュを完全に無くすると、この問題は発生しないのでしょうが、それは、無理ですから、別の方法を考える事にします。

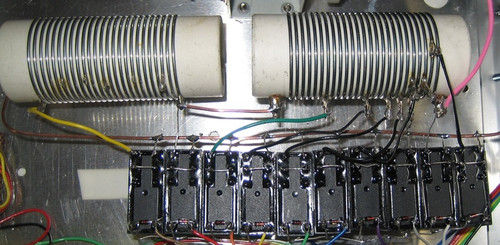

NT-636がクリチカルながらも整合する理由はコイルをショート状態で使っているのが影響しているのかも知れません。ショート状態とは、タップ番号0のタップはいつもGNDに接続してあるという意味です。このような使い方では、コイルのQが下がり、チューナー内のロスが増えます。 NT-636も一度、この0番タップのGNDを外した事がありましたが、高圧が発生し、スパークが起こりますので、また元に戻した経緯があります。

試に、このATUのコイルの0番タップを常時GNDに接続してみました。すると、18メガがちゃんと整合するのに加え、他のバンドも使用可能な帯域幅が広がりました。

また、2種類のSWR計の読みが一致しない、もうひとつの原因は、SWR計の調整の仕方そのものに有る事もわかりました。 SWR計はリアクタンスが含まれたとたん誤差が大きくなる事は、SWR計とリアクタンスの記事で紹介しましたが、SWR計の調整のとき、純抵抗のダミーロードだけで、VREFやVFWDのキャンセル調整を行うと、CM結合器のトリーマーの位置がどうしてもブロードになります。 このトリーマーの調整を実際に共振している50Ωのアンテナで行い、2機種ともSWR最良になるようにトリーマーを調整してやると、共振周波数以外では、SWRの表示に差異がでますが、SWR最少となる共振周波数はかなり一致するようになりました。

しかし、21MHz以上のバンドでは、一致したとはまだ言えません。 そこで、ATUの直近にあるコモンモードチョークをFT240#43のコアの物に交換し、いままで使っていたFT140#43 2個によるチョークはリグの近くにあるSWR計の出力側に移しました。 この結果、SWR最少周波数が完全に一致しないまでも、ふたつのSWR計の指示はかなり近くなりました。

チューナー内のロスはコイルのQが少し下がった関係で、増加したと思われますが、一応全バンド使えるようになりました。

ところで、このATUはなかなか整合しないような印象を受けたかもしれませんが、それは、このATUを最初に使う時だけで、一度整合してしまえば、以降は2秒以内で実用SWR域にプリセットされます。 ソフトの開発中は、プログラムを書き換える度に、プリセット用のVC角度がイニシャライズされますので、なかなか収束しないように見えるものです。

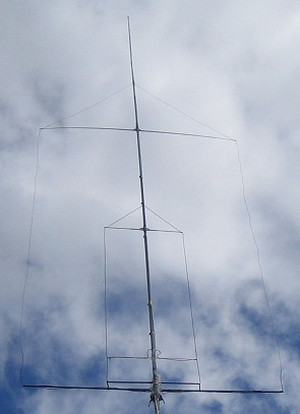

このマルチバンドアンテナシステムは10MHz以下のローバンドは7MHz用垂直ダイポールに整合させ、14MHz以上のハイバンドは18MHz用スカイドアに整合させますが、間違って垂直ダイポールに14MHz以上のハイバンドを整合させたり、スカイドアに10MHzや7MHzが整合させてしまいます。

当然、このような想定以外の整合では、アンテナの性能は著しく悪くなります。ATUの場合、この間違った状態でも、整合が成功すると、タップ番号やバリコン角度を書き換えてしまいます。 間違いに気づいて、正しいアンテナで整合させようとすると、以前の正しい整合情報が書き換えられており、また一から整合ポイントを探す事になってしまいます。

そこで、どのアンテナエレメントを選択しているかをATU側でチェックし、測定した周波数と比較して、エレメントが間違っている場合、エラー警告を出し、整合動作を開始しないようにしました。 この措置で、アンテナ切り替えミスにより、せっかくのATUプリセット情報が書き換えられる事がなくなりました。 しかし、時々、このプロテクタープログラムを入れた事を忘れてしまい、エラーになる理由が判らず、悩む事もあります。 慣れるまで大変です。

このATUが真価を発揮するのは雨の日です。 その効果はすでに実証済みです。 しかし、まだまだ、使い勝手はMTUの方が高い状態です。当面はMTUのサブとして使う事になりそうです。

ATUのPICマイコンによるSWR計の指示とシャックの中にある自作のSWR計の指示に差がある事はすでに触れましたが、この本当の原因が判りました。当初、プリセットMTUのBOXまで同軸ケーブルで接続された後、160mバンド用の延長ケーブルに接続できるように、リレーで回路の切り替えをやっていましたが、このリレー回路は普通のワイヤーで立体配線されたインピーダンスは完全無視の回路でした。

このリレー回路がハイバンドでSWRを悪化させ、その結果、ATU内のSWR計が21MHzで1.02を指示しても、手元のSWR計は1.2と表示してしまう事が判りました。 このリレー回路を廃止し、ATUに同軸ケーブルを直結すると、ふたつのSWR計の指示差は無くなりました。

同じベランダで長年使っていた2m用のJポールを廃止しましたので、このアンテナ用の同軸ケーブルが余りました。 これを160mに専用で使用する事にすることで、問題は解決です。

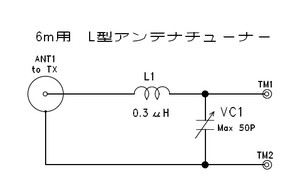

ATUの整合条件はかなり変わり、今度は21MHzが整合しなくなりました。 原因は、回路のQが高くて、真の整合ポイントを通り越し、VC1もVC2も最大容量に収束してしまうものです。 マニュアルモードで真の整合ポイント付近でSWRが1.5くらいに持っていき、そこから自動整合を開始すると、SWR1.1以下に整合します。

このテストを何度も繰り返している内に、バリコンの最大容量250PFは大きすぎるという結論になりました。ギアのバックラッシュをもっと少なくするか、バリコンの容量を最大150PFくらいまで落とすなどの対応が必要なようです。

たちまちは、これらの対応を実現できませんので、当面は、ソフトを書き換えたら、また最初の整合ポイント探しはマニュアルで行うしかないみたいです。

ATUの接続方法を変更した配線図ATU-VC9.pdfをダウンロード (LCDの変更も含まれています。)

ATUの自作 : LCD交換 に続く。

INDEXに戻る