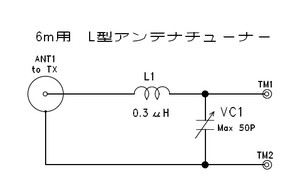

50MHz用 L型アンテナチューナー

<カテゴリアンテナチューナー>

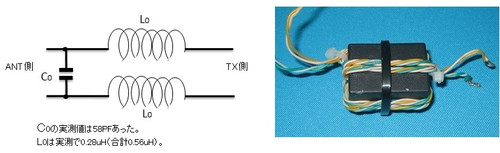

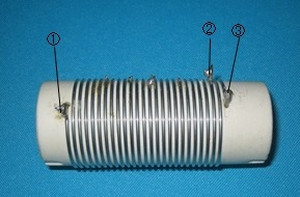

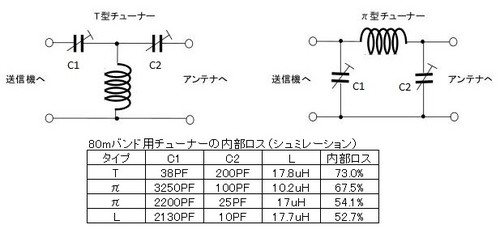

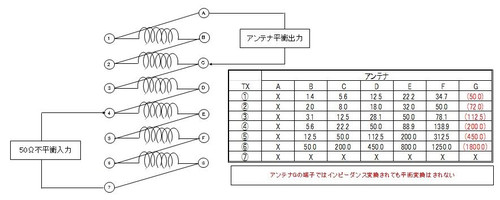

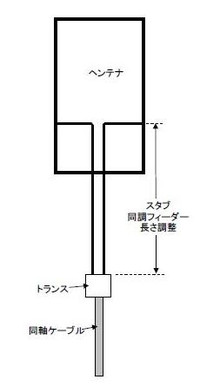

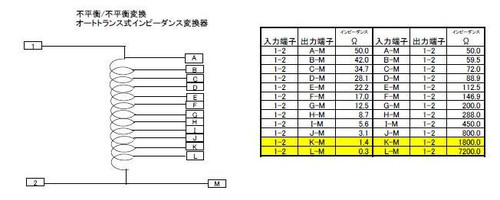

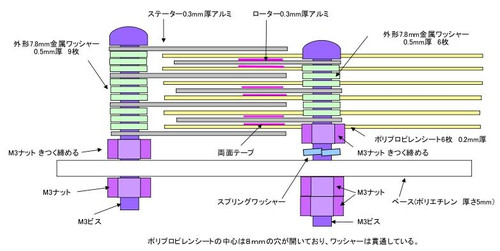

今までの50MHzアンテナは、ヘンテナと同調フィーダー及びインピーダンス変換トランスによる整合システムで運用していました。 6m & ダウンコンテストが今晩から始まるという事で、久しぶりにこの整合トランスをチェックしてみました。 すると、設置してからすでに5年経過している事もあり、ケースのタッパーはぼろぼろ、内部の絶縁テープははげかかっています。 タッパーを交換する為に、トランス部分を取り出しましたので、ついでにトランスのSWRと内部ロスを測って見る事にしました。

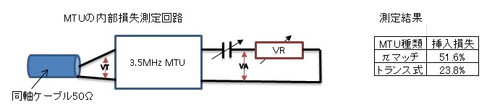

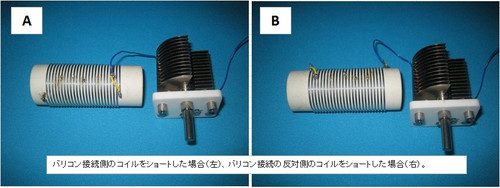

アンテナの代わりに75Ωのダミー抵抗を接続すると、案の定、3.5MHzではSWR1.05くらいですが、50MHzではSWR5を超えます。トランスが誘導性リアクタンスを持っていますので、バリコンを直列に接続し、このリアクタンスをキャンセルさせた場合、ちょうど20PFでSWR1.0になります。 実際の整合は同調フィーダーの長さを調整して、このリアクタンスをキャンセルさせていますので、特に問題は有りません。

次に内部ロスを実測しました。すると、47%のロスがある事が判りました。使っているコアの素成が不明な為、多分、コアによるロスと思われます。 100W送信しても、アンテナには半分しか供給されないという事が判り、 コンテストの始まる前になんとかせねばなりません。

50MHzでもロスの少ないコアに交換するしかありませんが、手持ちは有りません。 時間が無いのでアンテナチューナーを緊急で作る事にしました。

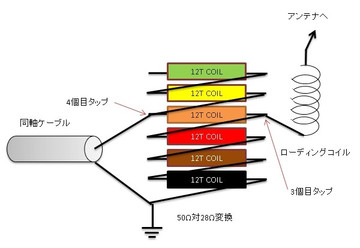

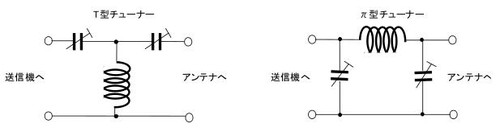

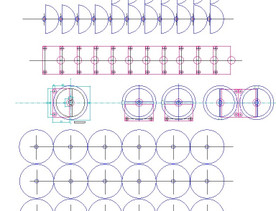

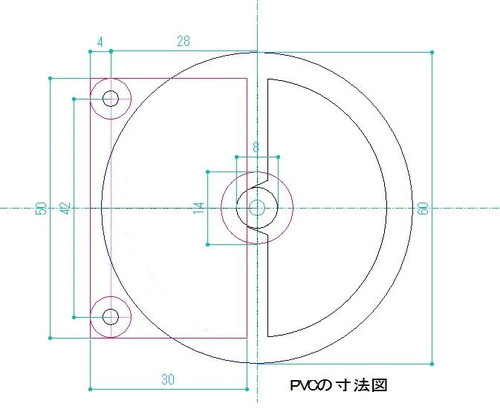

固定局で使うアンテナである事と、チューナーの設置場所が、いつでも再調整可能なベランダという事で、コイル1個、バリコン1個によるローパスL型チューナーで作る事にします。L型チューナーの場合、コイルも可変できないと、チューニングがうまくいきませんが、6m用コイルの場合、空芯自立コイルですので、コイルのピッチを調整することで可変できます。

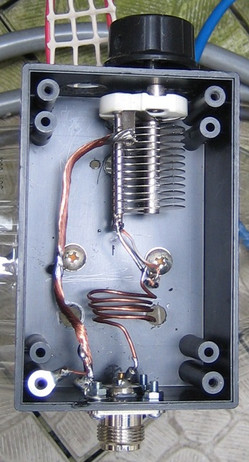

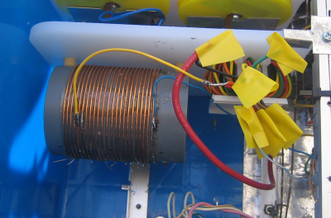

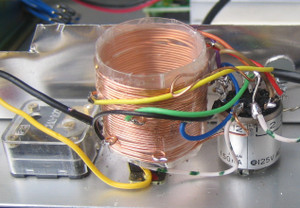

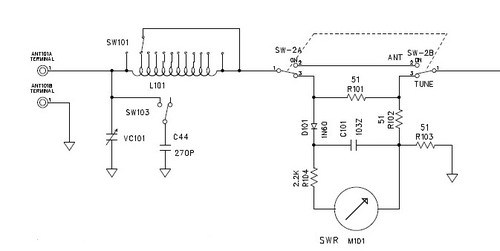

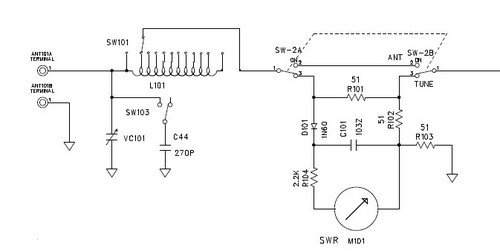

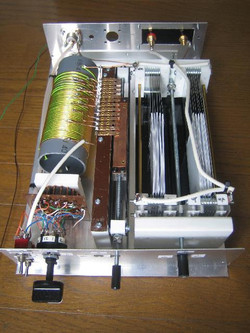

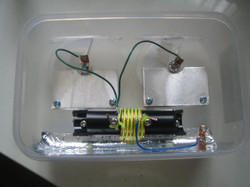

ジャンク箱の中からMAX 50PFのバリコンを探しだし、1mmの銅線を指に巻きつけてコイルを作り、空中配線でアンテナチューナーを作って、アンテナアナライザーで確認すると、SWR1.2くらいまで簡単に調整できます。 なんとかなりそうなので、これまたジャンク箱の中から出てきた、プラスチックケースを加工し、1時間でアンテナチューナーが完成しました。 コイルを伸ばしたり、縮めたりして、都度バリコンでSWR最少にする事を繰り返えす事により、50.3MHzでのSWRを1.05まで追い込む事ができました。

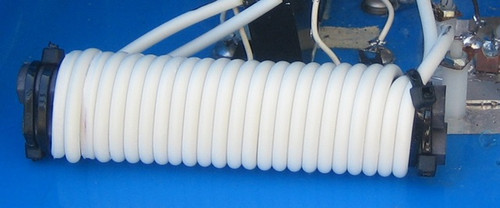

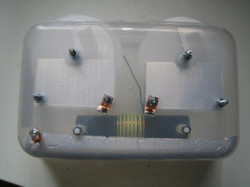

左上がローパスL型アンテナチューナーの内部、右上がコカコーラのペットボトルをかぶせた防水状態です。

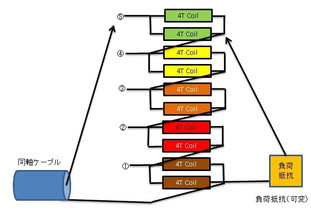

このアンテナチューナーに接続される同軸ケーブルには、チューナーのすぐそばに3.5MHzから144MHzまで十分効果のあるコモンモードチョークが挿入されていますので、専用のバランは挿入していません。 このL型チューナーの内部ロスは2%くらいです。 このバンドの場合、EスポによるQSOは、あまりパワーによる依存性はありませんが、グランドウウェーブの場合、聞こえるけど届かないという場面で効果が期待できそうです。

HFのアンテナチューナーやバリコンの自作はこちらに製作例が有ります。

HFのATU(オートアンテナチューナー)の自作例はこちらに有ります。

2016年9月追記

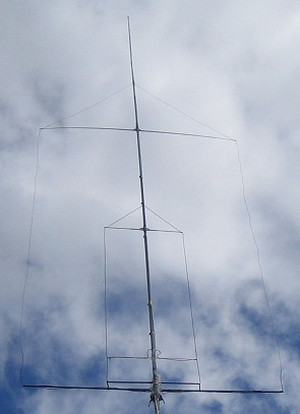

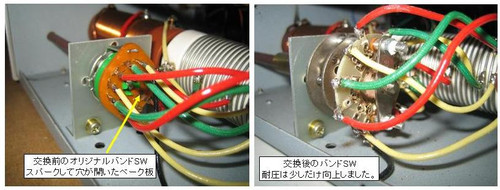

HFのスカイドアアンテナと6mのヘンテナの下部水平エレメントがグラスファイバーロッドに一緒に束ねられ、これがエレメント間の干渉をおこし、パワーでHFの同調周波数がずれるという問題がありましたので、左の写真のように、ヘンテナの下部水平エレメントをスカイドアエレメントより10cmほど離す改造を行いました。

この状態で、L型アンテナチューナーを使い整合させていましたが、使用しているトリカルネットの同調フィーダーがボロボロになってしまいましたので、これを作り替えました。 その結果、L型チューナーでカバーできる整合範囲を超えてしまいましたので、L型チューナーも改造する事にしました。

しかし、この変更したヘンテナと作り直した同調フィーダーの根本に直接アンテナアナライザーを接続し調べてみたら、51.5MHzくらいでSWR1.2くらいを示します。 従来75Ωくらいだったヘンテナのインピーダンスが、改造で60Ω以下まで下がったようです。

という事は、コイルもバリコンも不要で、同調フィーダーの長さを変えて、共振周波数のみ50.4MHz付近に合わせこめば、チューナーは不要になります。

左上は、コイルとバリコンを取り去り、実験的に長さを決めた2本のワイヤーを BOXの中に押し込んだ状態です。この後、BOXにアルミのカバーをビス止めしましたら、共振周波数が49.7MHzくらいになってしまいましたので、同調フィーダーを一部折り返し、見かけ上短くしたのが真ん中です。 そして、この状態でのSWR特性は右上のごとく、50.39MHz付近でSWR最低の1.17くらいになりました。 LCを使わないので、その分だけSWR1.5以下の帯域幅が広くなっています。