<カテゴリ:SWR計>

40年以上前に購入したオスカーブロック製のSWRメーターは、いまだに健在でしたが、パワー表示に周波数依存性があり、パワーを計測する時は、換算表を頼りに、ATTを調整してから読むという不便さがありました。トロイダルコアを使ったCM結合器なら、原理的にフラットであるという事から、このCM結合器を作り変えることにしました。

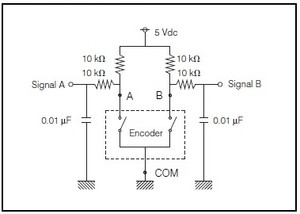

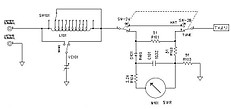

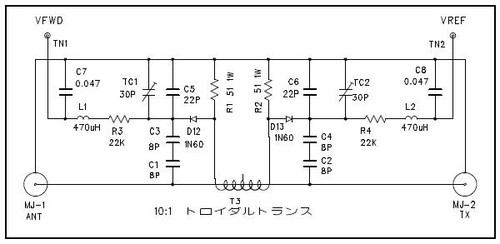

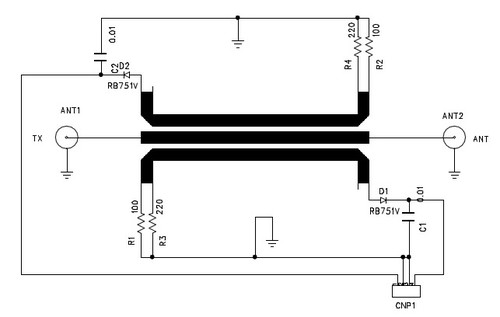

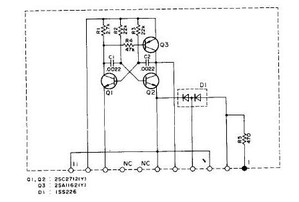

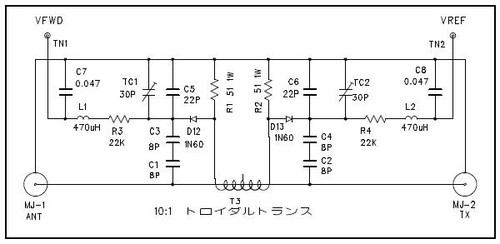

基本回路は、トロイダルコア活用百科に出てくる回路通りです。 この回路による自作事例は、インターネット上に数多く存在しますので、具体的な製作例はそれらを参照いただくとして、このブログでは、個々の定数の決め方について、実験結果を紹介します。

トロイダルコアを使ったCM結合器の上限周波数

同軸伝送路の中心導体から電圧成分をピックアップする為に、通常、数ピコのコンデンサをつなぎ取り出しますが、この容量はいくらが適正か?ということです。

SWRメーターを同軸伝送路に挿入しますと、必ず、その伝送路のSWRは悪化します。 SWRを測るために挿入した計測器が線路のSWRを乱すとはけしからんと思われるでしょうが、それは、どんなに精巧に作られたSWRメーターでも避けられない問題です。

従い、良いSWR計とは、挿入したことによりSWRを悪化させる程度が小さいSWR計になります。

悪いSWR計とは、SWR計無しの伝送路のSWRが1.03のとき、SWR計を挿入した途端、SWRが1.4に跳ね上がったにも関わらず、自分のSWRメーターの指示は1.0と表示するSWR計です。

実験の結果、高い周波数で影響を与える最大の要因は、このピックアップ用コンデンサの容量でした。そして、SWRの悪化が我慢できるのは、その最高測定周波数時のリアクタンスが500Ω以上の場合でした。54MHzまでカバーしようと思えば、C1とC3の合成容量は5.8PF以下が望ましいということです。逆に小さすぎると、後述のごとく最低周波数に影響がでます。

良く、回路例で10PFのコンデンサでピックアップしてあるのを見かけますが、30MHzまでなら10PFでもOKである事がわかります。1.8MHzで誤差を少なくしたいなら、ここの容量はぎりぎりまで大きくした方が良いでしょう。

もうひとつの制限事項は、トロイダルコアに巻き込まれた、ワイヤーの線長と、測定高周波の波長の関係です。分流比を狂わせる原因となります。この問題はARRLのアンテナハンドブックの中に記述がありますが、一体、どれくらいから駄目なのかは、書かれていませんでした。

これを実験で確かめた結果、ワイヤーの長さは、波長の1/16くらいが限界のようです。仮にコイルの線長が0.3mだったとすると、波長が4.8mの周波数、すなわち62.5MHz以上の周波数では、無視できないほどの大きな誤差が生じるということでした。54MHzまでカバーしようとすると、34cmくらいが限界です。実際に作ったトランスは10Tで25cmでした。 ただし、この誤差はパワー表示の周波数特性のみで、SWR値にはあまり影響しません。

ここで、疑問が出た方もいらっしゃると思います。なぜなら、市販のSWR/POWERメーターでトロイダルコアを使って200MHzまでOKという製品がありますから。

これらの製品は、理論的に不可能な電力の計測を全体の浮遊容量や、浮遊インダクタを考慮した基板設計と、トランスの設計を細かく調整してバランスをとり、実用可能なレベルになるように設計されています。この極限の周波数は230MHzくらいです。

これらの製品は、理論的に不可能な電力の計測を全体の浮遊容量や、浮遊インダクタを考慮した基板設計と、トランスの設計を細かく調整してバランスをとり、実用可能なレベルになるように設計されています。この極限の周波数は230MHzくらいです。

アマチュアが1台作るのとは、開発費のかけ方が違います。多分数十万円から100万円以上かけて開発したものが商品として売られているのでしょう。 アマチュアでも、運がよければ1台の試作で2mまでOKのSWR/POWER計が出来るかも知れませんが。

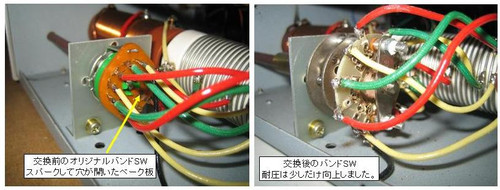

ただし、メーカー設計でも最初に述べたピックアップ用コンデンサによる悪影響を取り除く事は出来ません。 200MHzを超える周波数で動作するSWR計を作る場合、トロイダルコア自身による線路のSWR悪化は避けられません。 従い、CM結合器はストリップライン式にして、バンドSW(例えば、430MHz用、1200MHz用に切り替えられるバンドスイッチ)を設けて、線路のSWRの乱れを最少にする方がベターでしょう。

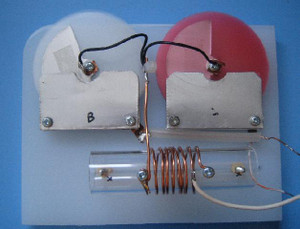

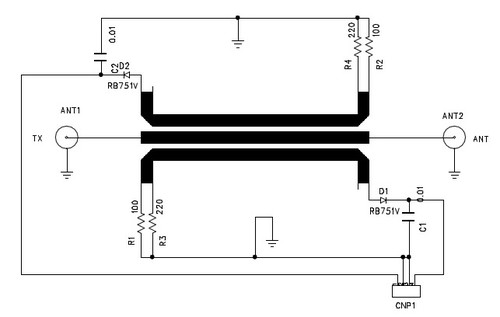

上は、ストリップラインを利用した430MHz用のCM結合器です。ストリップラインを基板上に作成するのは手間ですが、両面生基板をカッターで削り出して試作した時の物です。 この基板上に実装する抵抗、コンデンサやダイオードは全てチップ部品で作るというところが成功へのキーワードになります。リード線付のいわゆるアキシャルやラジアル部品で構成すると、必ず失敗します。 100Ωと220Ωの抵抗は基板のパターンカットが終わった後、REF方向の検波DC電圧が最少になるように値を設定します。 ストリップラインの幅は2.7mmで厚さ1.6mmのガラスエポキシ基板上に描きました。 ストリップラインの長さは任意で良いのですが、感度に関係します。この寸法で、300MHzくらいでも問題なく動作しました。1200MHzでもOKでしょう。

上は、ストリップラインを利用した430MHz用のCM結合器です。ストリップラインを基板上に作成するのは手間ですが、両面生基板をカッターで削り出して試作した時の物です。 この基板上に実装する抵抗、コンデンサやダイオードは全てチップ部品で作るというところが成功へのキーワードになります。リード線付のいわゆるアキシャルやラジアル部品で構成すると、必ず失敗します。 100Ωと220Ωの抵抗は基板のパターンカットが終わった後、REF方向の検波DC電圧が最少になるように値を設定します。 ストリップラインの幅は2.7mmで厚さ1.6mmのガラスエポキシ基板上に描きました。 ストリップラインの長さは任意で良いのですが、感度に関係します。この寸法で、300MHzくらいでも問題なく動作しました。1200MHzでもOKでしょう。

SWR計の下限周波数

下限周波数に一番影響するのが、トリーマーを含めた、C結のGND側容量(TC1+C5)と電流取り出し用にシリーズに入った抵抗R3です。シリーズ抵抗はその中を流れる電流で電流計を振らせますので、感度の低いメーターの場合、大きく出来ないという制限があります。この抵抗を小さくしていくと、トリーマーを含めたC結による分電圧比が影響を受けます。

実験の結果、C結のGND側分圧コンデンサのリアクタンスの5倍以下のインピーダンスの場合、トリーマーを調整してもSWR1.05以下が得られませんでした。目安としては10倍くらい欲しいですね。 逆に5倍以下のリアクタンスで、1.9MHzのSWRが1.0になったら、それはダイオードの性能が悪い証拠になります。

メーター感度や、分流比の問題から抵抗を大きく出来ない場合、チョークコイルを挿入してインピーダンスを大きくします。ただし、チョークコイルには自己共振周波数というのがあります。 自己共振周波数より高い周波数では、次第にインピーダンスが低下してきますので、前述の条件に合うようにシリーズ抵抗でカバーします。この検討は厳密にやる必要はなく、メーカーが公開しているチョークコイルの周波数対インピーダンス特性データから机上検討で決定したものでOKでした。

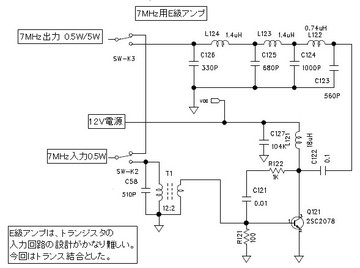

トロイダルトランスの分流比

事例としては10:1の巻き数比が多く紹介されています。2次側のダミー抵抗R1,R2を50Ωにしたら、このCM結合器は1/50の電力を消費することになります。(10:1のトランスの場合、電流が1/10になりますので、ダミー抵抗での消費電力はそれぞれ、1/100となり、2本ありますので、全体では1/50となります。) 100W入れたら、2WがSWRメーターの為にロスするということです。 メーカー製SWR計で時々、抵抗から煙が出たと聞きますが、大抵の場合、この抵抗に1/4Wか1/2Wくらいの抵抗しか使っておらず、100Wや200Wで連続送信テストをしたら、SWR計が壊れたというのが実態のようです。

ロスを少なくするには、二つの方法があります。ひとつは分流比を大きくすることです。20Tにするとロス電力は1/200になりますが、前述のごとく巻き線の線長が長くなり、高い周波数の計測が難しくなります。 巻き数比を大きくしたい場合、トロイダルコアのサイズを小さくするのが一番効果的です。 ただし、小さすぎると、コアが磁気飽和する以前に、巻線したコアの内側の穴にファラーデーシールドした同軸ケーブルが通らないという問題が出てきますが。

ロス電力を小さくする、もうひとつの方法は、ダミー抵抗を小さくする方法です。 抵抗を半分にすると、ロスも半分になります。

ロスを小さくすると、 低電力時の抵抗両端のRF電圧が小さくなり、 ダイオードの非直線性により10W以下の電力時、検出される直流電圧はさらに小さくなり、SWRの指示誤差が大きくなります。1Wでも誤差の少ない測定を実現しようとすると、この抵抗両端の電圧を大きくする必要があり、高出力時に、検出用ダイオードの逆耐圧をオーバーしてしまいます。

最近のショットキーダイオードの逆耐電圧は低いのが多いので、この問題はすぐに表面化します。今回の実験中でも1WでまともにSWRが表示できるように定数を設定したところ、50W以上は誤差だらけというダイオードもありました。 測定可能な最低電力と最大電力から、最適な抵抗値を決めますが、その値は、ダイオードのVfと逆耐電圧との兼ね合いになります。

ダイオードは、HF+6m帯くらいをカバーするものなら、昔ながらの1N60が最適でした。

いずれにしても、10W以下でも使えるようにするなら、最高表示電力を必要最小限に抑えるべきでしょう。最大通過電力が1KWを超えるようなSWR計では、例えレンジを30Wにしても、10W以下のSWRは誤差だらけです。 特にクロスメーター式のものは、目盛の補正ができませんので、もっと誤差が大きくなります。 ただ、この誤差は必ず良い数値が表示される方向にずれますので、考えようによっては都合が良いかもしれませんね。

SWR計の通過電力は決して、大は小を兼ねる事はありません。 最大通過電力3KWのクロスメーター式SWR計でFT-817につながれたアンテナのSWRは、レンジを30Wにしても測れません。

C結のGND側容量

トリーマーと固定コンデンサの合計容量はトランスの分流比とダミー抵抗の値で決定されます。浮遊容量を無視すると、このGND側コンデンサの容量Cgは、分流比をN、 ダミー抵抗をR, C1,C3の合成容量をChとすると

Cg は概略 Ch x N x (50/R) となり、

例の回路では、4PF x 10 x (50/51)ですから 約40PFです。

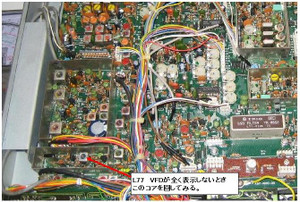

40PFの1.8MHzのリアクタンスは約2.2KΩですから、R3,R4は22Kもあれば十分ということになります。 しかし、さすがにオスカーブロック製のSWRメーターに使用されていたメーター感度でも1Wでフルスケールは得られず、後日、10KΩに変更しました。 シリーズに入れた470uHのチョークコイルを1.8mHに変更すれば22kΩくらいのインピーダンスになりますが、あいにく手持ちがありませんでしたので、470uHを4個シリーズに接続して、効果の確認だけは行い、また、1個に戻しました。

このようにして作られた回路で、トリーマーを調整してFWDとREFのバランスを調整しますが、正しい調整は必ず、最低周波数でREFが最小になるようにトリーマーを調整することです。

実際に作ると、1.8MHzでのREF最小と50MHzのREF最小のトリーマー位置は異なります。ここは、1.8MHzの最小位置が理論的なバランス位置です。50MHzでトリーマーの位置が異なるのは、回路の浮遊容量やインダクタンスが影響してバランスをくずしているものです。従い、この高い周波数でバランスを崩す要因を探し出し、それを矯正するのが正しい調整方法となります。 しかし、それは、とても大変は作業で、場合によっては、CM結合器を丸ごと作り変える必要まで生じます。

どうせ、アマチュアが使用するものと、割り切れば、自分で納得できる周波数でバランス調整し、その他の周波数は我慢するという考えが、一番利にかなっていると思います。

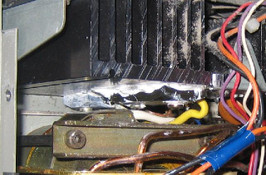

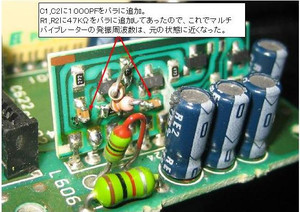

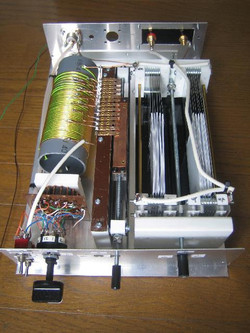

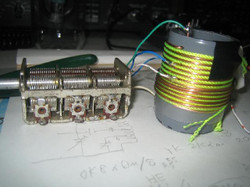

下の画像は、実験に使用したCM結合器です。 バラック配線された、かなりいい加減な基板ですが、純抵抗負荷の場合、ローデ・シュワルツで確認できるSWR値に対して、針の幅くらいの誤差しかありません。

1.8MHzでREF最少になるようトリーマーを調整した後、50MHzで、REF最少になるよう、トロイダルコアの位置や傾き、さらに抵抗、コンデンサの向きや傾き、コア中心を貫通する同軸ケープルの位置や、配線経路を細かく調整しました。 バラック構造だから調整できましたが、同じ物を、もう1個作れと言われても、多分できないでしょうね。

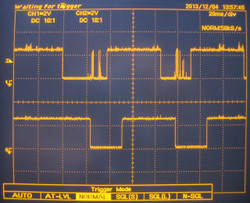

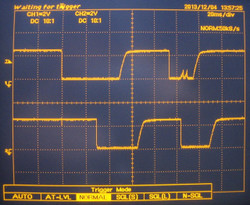

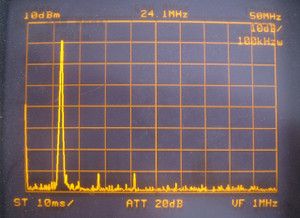

28.5MHzで50Ωダミー抵抗へ出力し、ローデ・シュワルツの通過型電力計で39.6W、SWR1.03と表示されるときのパワーメーターとSWRメーター振れです。 実際のSWR値より低く出ています。これが誤差ですが、SWR1.0でないところがまだ救いです。 私たちが通常扱う同軸ケーブルを含めたアンテナ系でSWR1.0という数値はあり得ない数値です。もし、SWRメーターがSWR1.0を指したら、それは内部のダイオードの特性を含めたSWR計の性能があまいと考えねばなりません。

私の自作のSWR計も、市販の数万円程度のSWR計も、純抵抗だけで校正されていますので、リアクタンスを含んだ実際のアンテナの場合、SWRメーターの値が1.0以外を指していたら、「SWR1.0ではありません」という事だけは正しいですが、指示されたSWR値は正しい値かどうかは解りません。 SWRとリアクタンスの関係で触れたように、リアクタンスが含まれるとメーター指示は低いSWR値を指示する傾向があるようです。実際値より良い値が指示される訳ですから、健康にはよさそうです。

SWR計がSWR1.5とか2と指示したら、SWR1.0ではないという事と、2より1.5の方が、まだましであるという事だけは正しいと思わないと、長生きできないかもしれませんね。

ところで、自作のSWRメーターの校正ですが、SWRは100Ωの抵抗をSWR計のアンテナ端子に直接接続し、1.8MHzとか3.5MHzのような低い周波数で5Wくらいを出力し、SWR2.0になるように調整したらOKです。28MHzや50MHzでSWR2.0を調整すると、100Ω自身のSWRが不明ですので、意味がありません。 また、パワーの調整は中心周波数、例えば14とか21MHzで50Ωダミー抵抗に出力しますが、出力値はトランシーバー内臓のパワーメーターで校正を行えば問題なしです。 ローデシュワルツのパワー計でチェックしたとき、昔のTS-930SやTS-850S及び最新のFT-450、FT-991のパワーメーターの指示は誤差5%以内に収まっていました。

ここでご留意いただきたいのは、リグ内臓のパワーメーターは正確でありますが、最近のモデルについている、出力設定をデジタル表示で可変できる出力表示は誤差だらけとい事です。 100W機でも50W機でも最低5Wくらいまでは1Wきざみで可変できるようになっていますが、仮に5Wと設定しても3.5MHzでは5Wの出力が出ても、28MHzでは2Wしか出ないという事を知っておくべきです。 ただし、この場合でも内臓出力計は2Wと正しく表示します。

INDEXに戻る