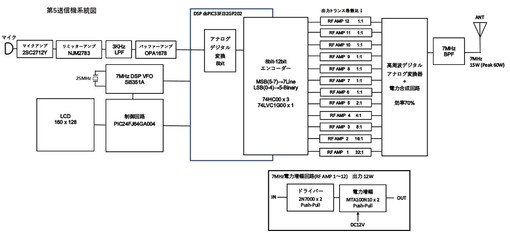

<マルチバンドアンテナシステム2>ATU 自作 ループアンテナ

アンテナの設置も仮状態ですが完了し、ATUのチューニングや試験電波を出せる状態になり、たちまちは、7MHzでの実地検証を始めました。

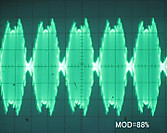

SWRが1.5以下の周波数で、SSBによるCQを出しても、ATUは何も異常の症状は出さないものの、どなたも応答はしてきません。 時間帯は午後7時ごろでしたが、垂直DPならこんなもんだろうと、諦めて、CWバンドへ移動。 出力2Wくらいで、チューンを取り、フルパワーのCWでCQを出すと、外付けのアナログ式SWRメーターがSWR5以上を示します。

ATUの組み立て中に確認した出力電力に対する耐性(イミュニティと言います)は60W連続出力でもOKだったのにと焦ります。 詳しく調べると、SWR1.68程度の場合、連続キャリア60W及びSSB100Wpepでも問題有りませんが、10W CWモードで、NGとなります。 そしてATUを再TUNEしてSWR1.37まで落とすと、CW 100WでもOKとなります。 という事は、少なくとも、SWR1.8くらいの時でも、100W CWで問題無いようにしないと、ストレスが溜まるだけになってしまいます。

翌日チェックすると、受信感度が30dB以上落ちていました。オーバーホール完了時点では、全く問題なかったのに。 ただ、机の上に有る、TS-850SもFT-450も同じように受信感度が落ちていますので、アンテナかATUの問題かも知れません。

10MHz帯のバンド分割が間違っていました。これは、ソフトだけで解決できそうです。

ATUが何らかの理由で電源OFFになっても、電源OFF直前のATUの設定条件をラストデータとして記憶させて置き、再度電源ONになった時は、この設定状態を再現するように改善するつもりです。

世の中、ゴールデンウィークに突入したようですが、こちらは、カレンダー通りです。

雨が上がり、仮設状態のアンテナとATUを降ろす事ができましたので、今までに発見された問題点を確認しました。

まず、受信感度が極端に落ちた原因。 ATUを外して、ATUの代わりに50Ωのダミー抵抗を取り付けて、シャック側からアンテナアナライザーでSWRを確認したところ、SWR1.00で同軸ケーブルは問題なし。 どうも原因はATUの中にありそうです。 ATUのリレーを全てリセットしてATUの出力に50Ωのダミー抵抗を付け、送信機側でSWRを測ると、1.00 これも問題なし。

ATUの出力にバランを付け、このバランの出力に50Ωの抵抗を付けると、SWRは10を超えます。 どうやら、バランがおかしい。 バランから引き出されたUEWを動かすと、時々SWRが良くなる事があります。 どうもバランのUEWがショートしているみたいです。

バランをケースから取り出してみると、巻線の半田付け部分がお互いにショートしているところがありました。 対策は、この半田付け部分の裸線の間に絶縁テープを入れ、互いに絶縁するようにした上で、半田付け部分が動かないように絶縁テープでしっかり固定しました。

左が、その対策後のバランです。

この状態で、ダミー抵抗を繋いでTUNEテストをすると、チューニングは正常に動作するようになりました。

次は、10Wくらいの出力でマイコンが誤動作する件ですが、このバラン対策を行った後でも、10Wでの誤動作レベルは変わりません。

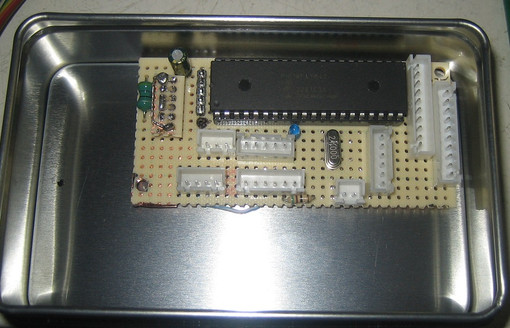

雨が降り続いて、ATUを降ろせない間にひとつの問題点を発見いていました。 アンテナの同軸のGNDとマイコンのGNDは、フェライトビーズで高周波的に絶縁してあったのですが、マイコンをATUボードから分離し、別の金属ケースに移した際、マイコンのGNDを金属ケースにビス止めしてありました。 このビス止めの為、せっかく分離した、同軸のGNDとマイコンのGNDをショートしていました。

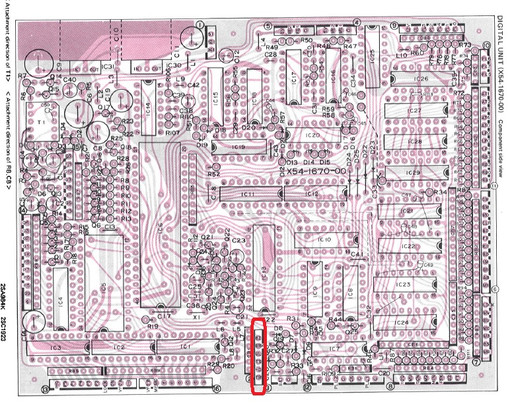

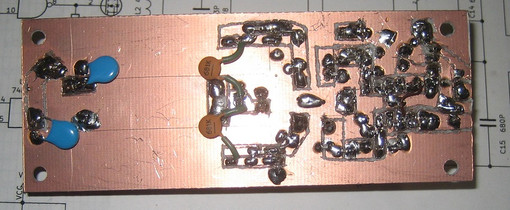

そこで、このマイコンのGNDがケースへ直接落ちないように、基板の裏側に張り付けてあった銅箔をはぎ取ってやりました。

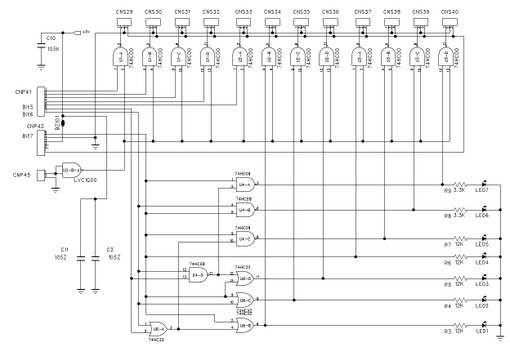

左上の黄色で示す部分の銅箔をはぎ取り、マイコンのGNDがケースに直接落ちないようにすると、100W CW送信でも問題なしです。 念の為、28.9MHz付近でテストを行いますと、SWRが2を超える状況でもCW 100W送信では問題有りませんが、キャリア連続出力70Wにて、マイコンがハングアップします。 そこで、みぎの写真のごとく、見えているワイヤーに、手持ちのフェライトコアを可能な限り巻き付けてやりました。 その結果、この28.9MHzでの連続キャリア70WもOKとなりました。 この時の実験は50Ωダミー抵抗で行っており、実際のアンテナでは28.9MHzでの整合は出来ませんでした。

さらに、もし、マイコンがハングアップしても、一度マイコンの電源をOFF/ONする事により、前回の整合条件を復帰できるようにソフト変更しましたので、やばそうな状況では、マイコンの電源をOFFする事により、リレーの設定は保持され、ATUの整合が崩れる事はなくなります。 これは、自作の200W機を送信する時に、役立ちそうです。

ATUのリレーはもくろみ通り、電源OFFでも状態を維持するのですが、付属で追加したインダクタやキャパシタをON/OFFするリレーはOFFモードに戻ってしまいます。 また、アンテナA以外を使用している場合、この切り替えリレーも全部OFFになってしまい、ATUの電源を切ると、使う事が出来ませんでした。

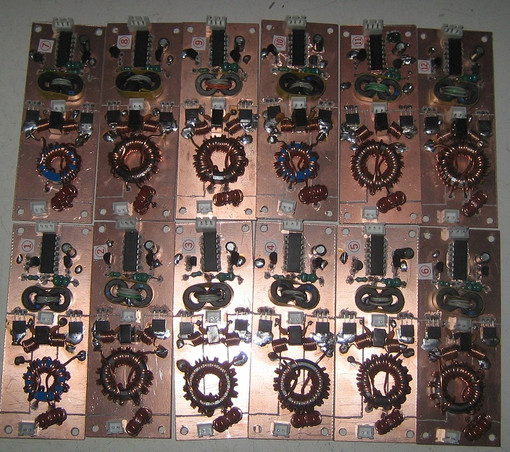

2023年のゴールデンウィークです。 コロナの束縛からも解かれ、皆さん開放的ですが、新作のATUが、思うように動作せず、連休も半分過ぎてしまいました。

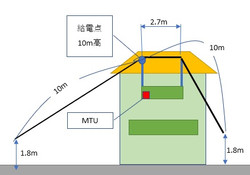

超ナロー幅のスカイドアアンテナはほぼ完成したのですが、最高部まで上げたのは一晩で、ATUの問題の為、手の届く高さに置いておかねばならない日が2日間。 この間に、バグや機能向上の為に、マスト上にある、ATUにノートパソコンを繋ぎ、ソフトの再インストールを実施したのは数え切れませんが、なんとか、実用に耐える状態になりましたので、明日にでも、最高高さまで上げる事にします。

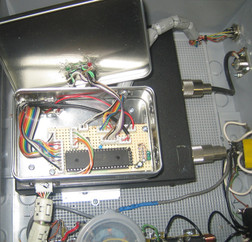

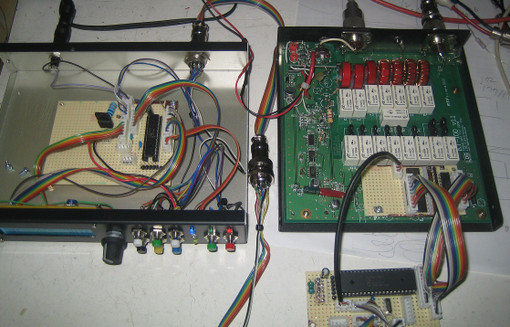

左は、ATUを手の届く所まで降ろし、ノートPCで、プログラムの書き換えを行っているところです。

一旦下げたATUの改善内容は以下です。

一度整合状態になったATUを再度TUNE動作させると、即SWR90状態になります。 その対策のひとつとして、最初にリレーをプラスかマイナス方向に増減する判定を追加しました。 これで、かなりの頻度で、即収束しますが、バンドによっては、SWRが1.6くらいの状態でいきないSWR90になってしまいます。 この原因がまだ判りません。

指定した周波数の整合が過去一度もない時は、一番近くの整合条件を拾ってきて、仮整合させる仕組みを構想しましたが、いざ実験すると、バグだらけで、全く機能しませんでした。 そこで、この機能のソフトはエクセルを使い、ワンステップごとに動作を確認したソフトに作り替えました。この作り替えたソフトでは、一応要求された動作は行いますが、次の再TUNEで、どこかへ飛んでいくという異常動作がまだかなり有ります。 アンテナを上げるのを諦めて、このSWR1.5くらいから再チューニング開始した途端、SWRが90以上になる現象を、リレーの切り替えタイミングを0.5秒まで落とし、SWRの変化を見ていると、リレーを2step変更しただけで、SWRが1.5よりいきなり90に跳ね上がります。 どうも、リアクタンスが反転するような限界ポイントでかろうじて整合している状態で、LやCが2step変化するだけで、リアクタンスが反転し、起こる現象のようです。 そこまで判ると、ATUが気長に3分間も最適値を探しているのを我慢しなければならないという事でした。

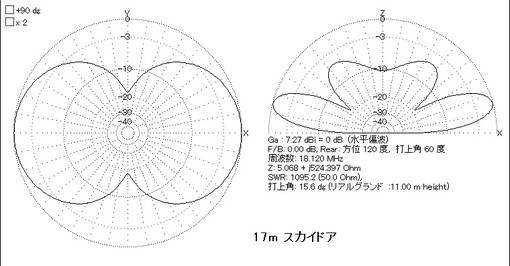

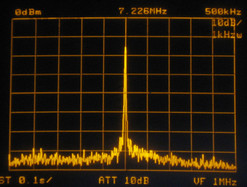

とりあえず、仮設置状態ですが、10MHzと18MHzでQSOは成功しました。 山梨県、沖縄、それに中国(B5)でしたが、一応期待通りのRSTでした。 中国局との交信の前後では、中国局を呼んでいるVKもかなり強力に入感していました。 HFのスカイドアアンテナは、昔から、相手の受信信号より、当局の信号を受信した相手局からの受信レポートが良いという現象は、今回も再現出来ました。

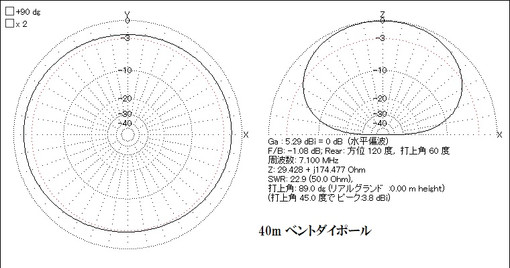

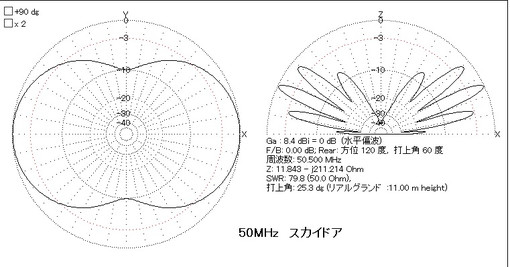

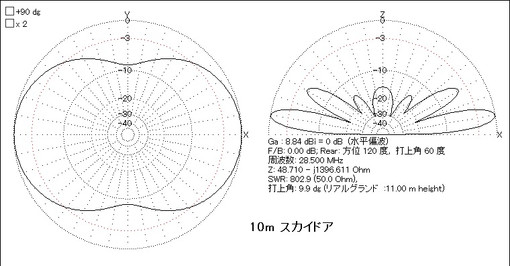

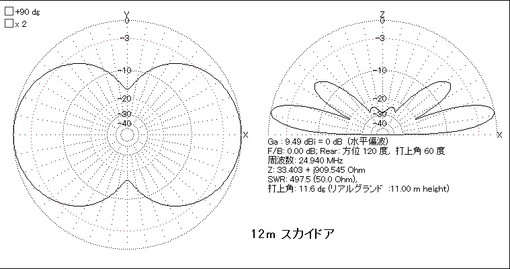

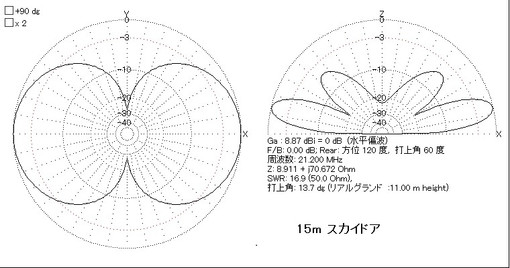

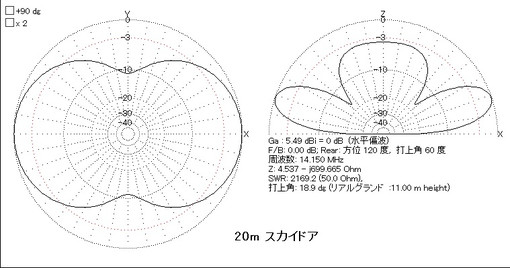

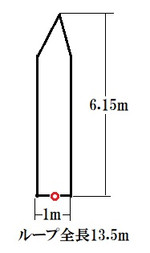

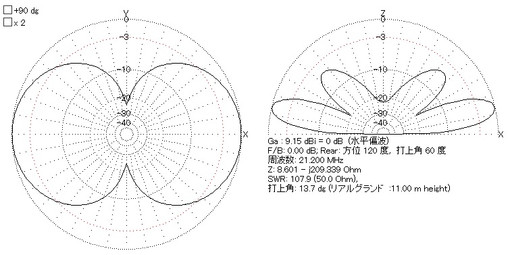

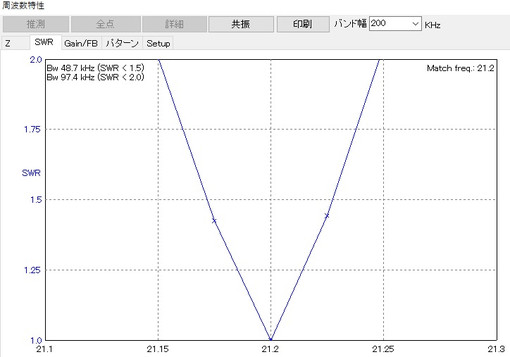

MMANAによるシュミレーションでは、SWR1.5の範囲の帯域幅は、21MHzで50KHz以下でしたが、実際に測定したSWR1.5の範囲は120KHzくらい有り、21MHzの場合、4ポイントの周波数でATUの同調を取って置けば、全バンドカバーできる事がわかりました。

7MHzのアンテナは、フルサイズの寸法に近いですので、1ポイントの周波数のみで、7MHzから7.2MHzまでSWR1.5以内でカバーしています。 ただし、各ポイントでSWR1.1以下に整合した時の話ですから、もし、SWR1.4くらいで収束した場合、SWR1.5以下の範囲は+/-10KHz以下と考えられますので、当初設定した全ポイントで整合を実施しておかねばんらない事には変わり有りません。

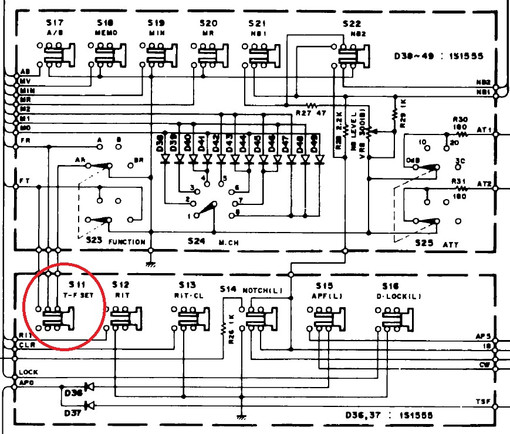

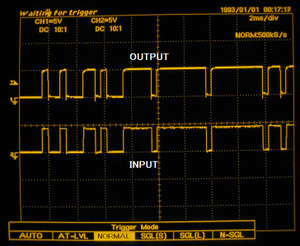

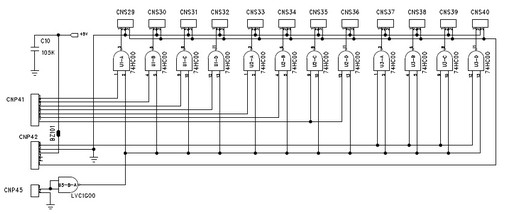

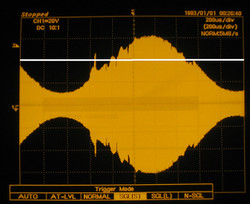

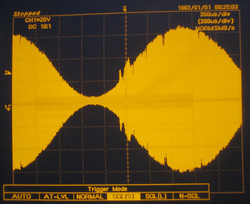

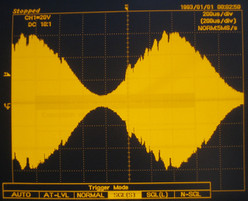

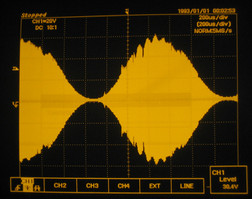

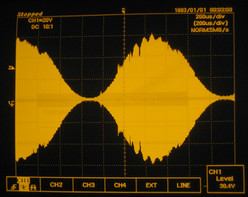

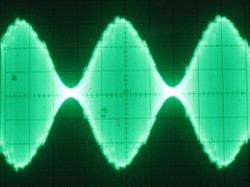

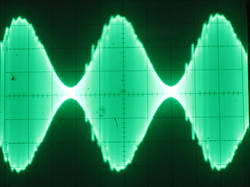

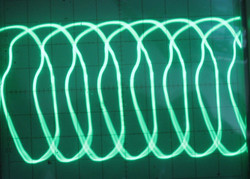

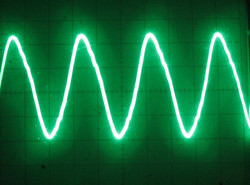

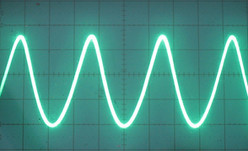

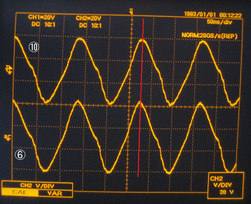

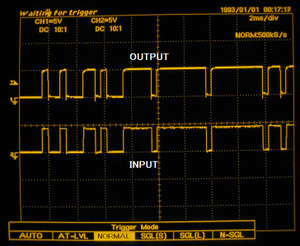

コントローラーの周波数アップダウンツマミによる誤動作がだんだんひどくなってきました。 デジタルオシロでI/Oの波形をチェックすると、割り込みがかかる端子のチャタリングが大きくなっていました。 ロータリーエンコーダーの固有の問題でエンコーダーを交換する必要がありますが、エンコーダーのB端子はまだましな波形をしていましたので、割り込みの発生する端子をAからBに変更しました。

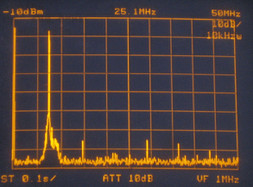

5月6日 3.5MHzから50MHzまでのATUプリセットがほぼ完了しました。 ほぼの意味は、28,570以上と51.25MHz以上の周波数では、どうしてもATUが収束しません。 従って、28.51MHz以上の周波数を使用する場合、28.510で同調した状態でそのまま使う事にしました。 この場合、28.700くらいまでSWR1.5以内に収まります。SWR2まで許容すると28.800くらいまでは使えます。 50MHzの場合、51MHz以上で交信する事はないので、そのままです。

SWRの収束が悪いのは3.5MHzで最大でSWR1.8となります。7~24MHzはほぼすべてSWR1.15以下に収束しました。 28MHzと50MHzは、収束する範囲でSWR1.5以下になりますので、実用上は問題有りません。 1.8MHz はアンテナ端子Cにロングワイヤーを接続する予定ですが、まだワイヤーを張ってありませんので、ワイヤーが設置されたら確認する事にします。

2日間使った感想は、快適です。初日に、全周波数のプリセットを済ませましたので、2日目は、一度もプリ送信や、再チューニングをすることなく使用できました。 また、受信機のバンドを変えた後、ATUのバンドを指定すると、ノイズが急に大きくなり、整合状態になった事を実感できます。

画面の右から5月の風を受けて少し傾いていますが、最終設置状態です。 最終設置状態での1st DX QSOはアンテナを上げたその日の午後、21MHzにて、ニューカレドニアとのQSOで59/59でした。

その後2日間の間に フィジー、インドネシア、ベラルーシ、ウルグアイ、ノルウェー、オランダと交信できました。ヨーロッパは全てロングパス、21MHz CWでの運用でした。

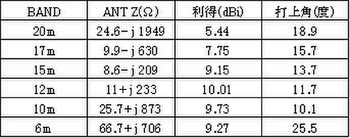

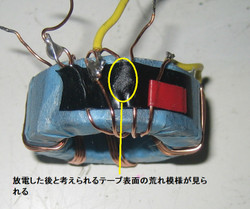

しかし、その後、また受信感度が全バンド30dB以上落ちる現象が発生し、どのバンドもチューニング不可となってしまいました。 この現象は2回目です。 前回はバランの線間ショートでした。 ただし、UEWの絶縁が壊れてショートしたのでは無く、ハンダ付けの裸の部分がショートでしたので、修理対応としては、ハンダ付け部分に市販のビニールテープを挟み、絶縁確保しました。 今回、もし、同じ原因なら、ATUの出力にとんでもない高電圧が発生して絶縁破壊したのでは? そこで、ATUの出力端子で発生する電圧をTLWにてシュミレーションしてみました。

TLWの紹介資料 tlw.pdfをダウンロード

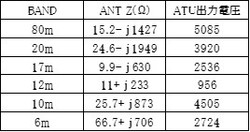

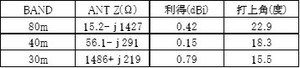

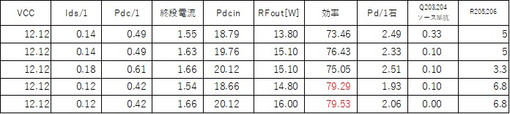

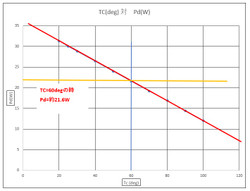

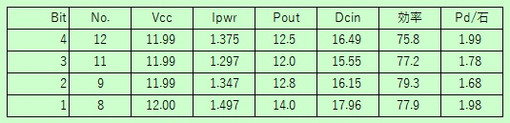

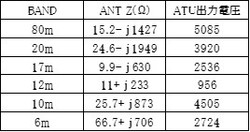

左の表が、電圧が高そうなバンドを抜粋したシュミレーションデータです。

いずれも100W出力時の値です。 1.8MHzと7MHzは200W出力になりますが、リアクタンスの値が高くないので、このデータより低くなります。

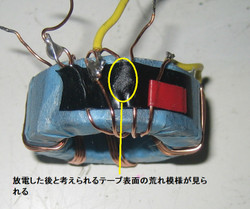

この表から、最大で5000V以上の電圧がバランに加わる事が判りました。 ATUを通した受信感度が急に落ちたのは、24MHzでCW 100W運用した後でした。 その前に21MHzで何回も運用していたのですが、シュミレーション上の出力電圧は24MHzより高い1030Vでした。まだ、3.5MHzや28MHzでCW運用した事が無いので、心配になります。 シュミレーションと実態が違う事を願うばかりです。 絶縁不良になった部分は4個の巻き線をお互いに接続する部分が絶縁テープ1枚で隔てられており、そのテープの厚みが0.1mmのものでした。材料がPVCとすると2KVくらいしか絶縁耐力が無く、バランの絶縁耐力を5KV以上に引き上げる必要があります。

以前使っていたプリセットMTUの場合、T型アンテナチューナーでしたので、MTUの出力側の電圧は、この表よりもっと低かったのですが、それでもバンドによっては4000Vを超えていました。しかし、使用していたバランがソーターバランでしたので、ワイヤー間の絶縁はワイヤーの絶縁材の厚みだけ気にすれば良いものでした。 市販の屋外用ATUの出力端子が碍子になっているのは、数KVの電圧が発生する事を認識しているからでしょうが、取説の中で、ループアンテナ等に整合させる場合、1:4のインピーダンス比のバランを外付けする事を推奨していますが、耐圧の事は触れていなかったような。

ATUに手が届く所まで、マストを縮め、ATUを取り外し、確認すると、NG部品は前回と同様、バランでした。 バランを取り出し、絶縁テープで覆った部分を観察すると、左の写真のごとく、絶縁テープを通り越して放電した場所が見つかりました。 結局、ATUとアンテナの間にバランを使う時は、その耐圧に十分注意する必要があるという事を理解しました。

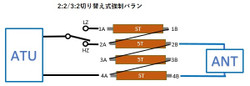

対策はすでに、用意されており、以前プリセットMTUに使ったソーターバランを取り外し、このATUに実装するだけですが、今まで有った、インピーダンス変換機能が使えなくなりました。 そこで、このATUのコンデンサの分解能を2倍にして、整合確率を高める事にします。 このATUの最小容量は5PFですので、2,5PFのコンデンサを付けたり外したりしたら分解能が2倍になるのですが、あいにく耐圧5KV以上のコンデンサが有りません。 そこで、耐圧1KV 10PFのコンデンサを4個シリーズに接続し、耐圧4KV 2.5PFのコンデンサを作り、今まで使っていたバランのH/L切り替えリレーを使い、この2.5PFのコンデンサを付けたり外したりできるようにします。 使っているリレーは5000V耐圧品です。コンデンサは目標の5KVには届きませんが、なんとかもつだろうと期待します。

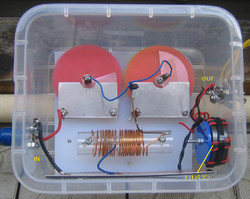

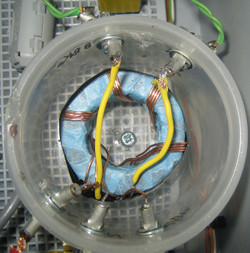

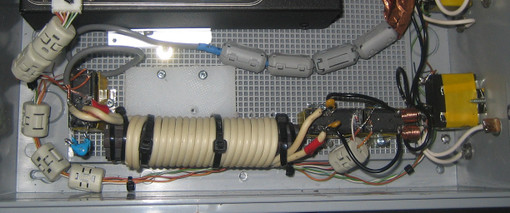

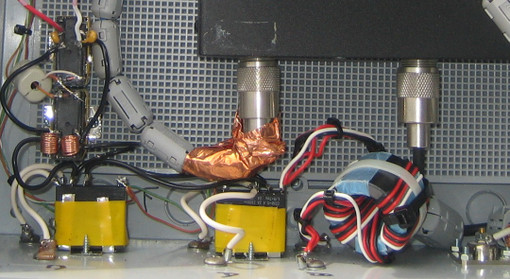

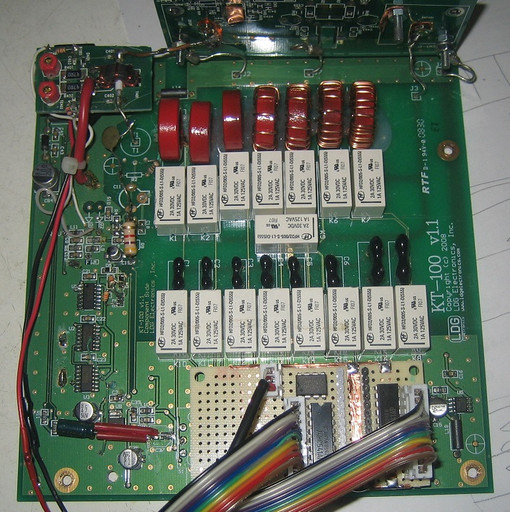

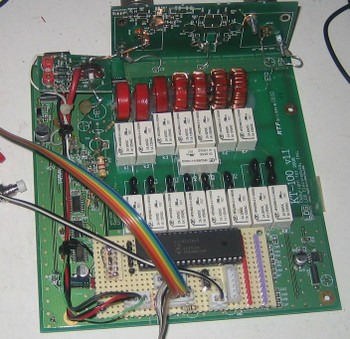

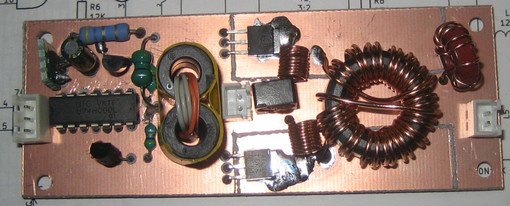

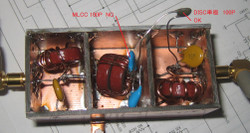

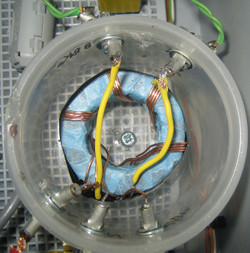

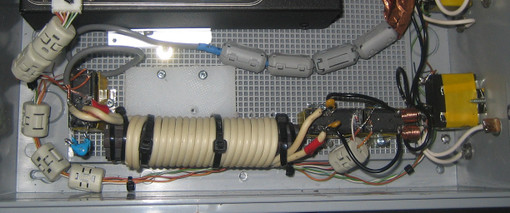

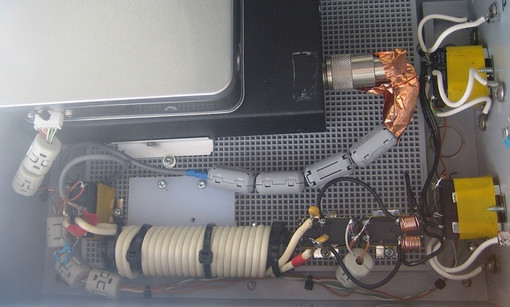

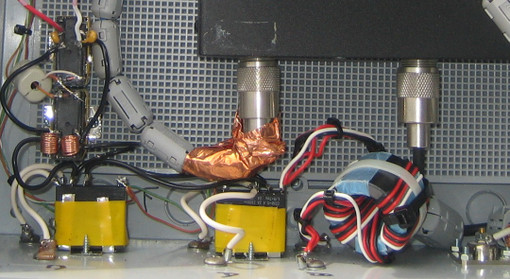

上の写真がソーターバランを取り付けたATUの内部です。このバランのワイヤーの絶縁厚みは1.5mmくらい有り、2本の隣り合ったワイヤー間の耐電圧は単純計算でも90KV以上有ります。 左側の青いものが2.5PFのコンデンサになります。 この状態で、50Ωのダミー抵抗を接続してチューニングテストを行うと、従来より早く収束する事を確認できました。

ATUの中の最小容量が10PFである事が判り、最終的に2.5PFのコンデンサは5.5PFに変更されました。

このATUをマストに取り付け、仮設状態でチューニングテストを行うと、28MHzと50MHzは、どうしてもSWR3以下に整合しません。 従来の強制バランは、耐圧ではNGでしたが、整合しやすさという点では良好だったようです。 MMANAとTLWを駆使して原因を調べたところ、28.5MHzでのATU整合条件はコイルが7.1uH、コンデンサが7.3PFと出ており、コイルもコンデンサもゼロからチューニング開始した場合、すぐにSWRディップを探すルーチンには入るのですが、SWR3.?くらいを見つけたけど、整合完了の最大SWR3.0以下に届かず、そのまま次のステップへ行ってしまい、SWR90を表示したまま数分間動作した後、エラーで停止してしまいます。 ここは、せめてコンデンサの値が20PF以上で整合するようなアンテナ特性にしてやらないと永久に整合出来ません。

ここで、ATUメーカーなら、ループ長や形状を変えて、整合出来るようにすると取説で説明するのですが、今回の私のアンテナは先にループ長と形状を決めてしまっているので、この対策はとれません。 TLWにてシュミ―レーションすると、バランの出力側に10PFのコンデンサを追加すると、ATU内部のコンデンサの容量が280PFくらいになります。そこで、10PFが無かったので、11PFを追加してみました。 50MHzはOKになりましたが、28MHzは29MHz以上はOKですが、それ以下はSWR3以下になりません。 そして、24MHzから下のバンドもNGでした。 TLWのシュミレートと実態はかなり違うみたいです。

ループアンテナの形状を変えられないので、変えられるところを色々いじっていた時、ループへATUから給電する為に、無造作にワイヤーを接続してあったのを、平行フィーダーに変えてみました。 すると、バンド内でリアクタンスが反転したり、ローパスLタイプのチューナーでは整合しない範囲が変化する事が判りました。 MMANAとTLWでシュミレーションしていくと、このフィーダーの間隔を4mmくらいまで狭くすると、一番整合しにくい24MHzと28MHzのATUのLCの組み合わせが、SWRを1.8まで許容したら整合しそうな雰囲気になってきました。 そして、今までこのフィーダーの長さは成り行きで50cmくらいだったのですが、これを1mまで長くすると、シュミレーション上は14MHz以上の全バンド整合できそうです。

左は、この結果を受けて、フィーダーをUHFのTVフィーダーに変更したものです。

このフィーダー状態で、24MHz以下は全てSWR1.5以下に整合しますが、28MHzと50MHzはなかなか整合しません。 コントローラー側に送られてくるSWRのデータの表示間隔を遅くしてみていると、SWR1.3くらいになるのに、それを無視して、次のステップへ飛んでいく状態が何回も再現します。 プログラムにバグがあるのかと色々調べましたが、おかしな部分は有りません。

そこで、SWRの測定間隔を0.5秒まで遅くし、時間はかかりますが、実際のSWRの変化をモニターする事にしました。 その結果、周波数やATUの設定条件を変えないのに、SWR値が不規則に変化する事が判りました。 どうも風によりワイヤーが揺れたり、マストがたわむと、当然SWRが変化し、そのレベルが小数点第1位まで及ぶ事が判りました。 今回のATUはまず、SWR1.15以下をねらいそのポイントを探しますが、そのポイントが見つからない場合、限度値をSWR1.5として再度さがしに行きます。 それも見つからないときはSWR1.8及び3まで限度値を落とし探しますが、これを全部自動で行っていました。 このとき、SWRの検出のバラツキは考慮されていませんので、ATUのコイルやコンデンサを変えた時、SWRが上がるかさがるかの判定を間違い、アルゴリズム通りの動作をせず、整合不能になるようです。

対策としては、この自動で、段階的に限度値を緩めていく仕様をやめ、手動で限度値を変えるようにし、プログラムが勝手に限度値を変更しないようにしました。 限度値はTUNE開始する都度、ワンランクづつ緩め、ランク3の次はまたランクゼロに戻るようにしました。 その結果、風によりSWRの変化が異常になった場合、相変わらず誤動作はしますが、限度値を変更しないので、数秒のうちにエラーになります。 エラーになったら何回もTUNE開始を行うとその内、どれかの限度値で整合成功しますので、その状態で再TUNE動作させると、ほとんどSWR1.5以下に落ち着きます。 また、隣の周波数でSWR1.3くらいになっている状態でTUNE操作すると、1.15以内に収束する確率も高くなりました。 UHFフィーダーに変更した状態で、21MHz以下はほとんど1回でSWR1.15以下、24MHz以上は3~4回のTUNE操作でSWR1.8以下にしかならない周波数もありますが、ほとんどのの周波数で1.5以下に整合するようになりました。 また、高速で荒くスキャンさせる時、従来SWR6以下を見つけたら、SWRディップ条件を探すルーチンへ遷移させていましたが、SWR20以下を見つけたら、SWRディップ条件を探しに遷移するように変更しました。

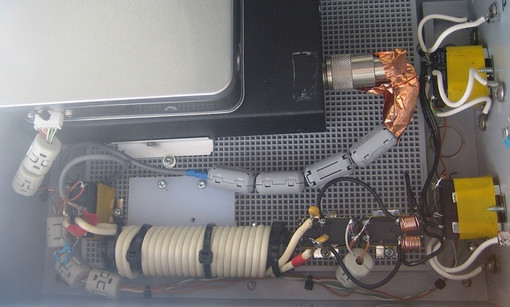

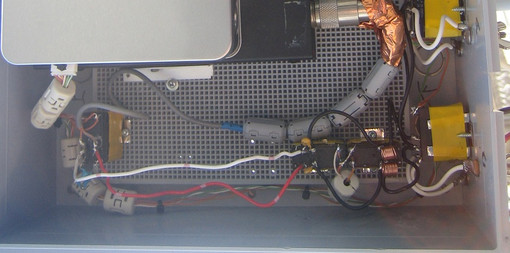

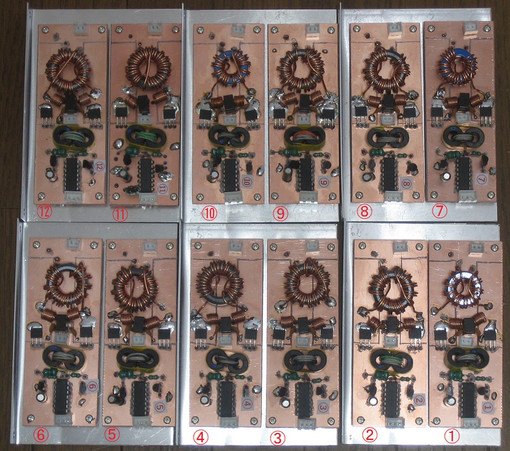

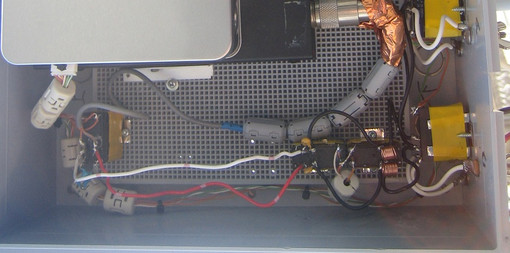

下の写真は、ATU内部の最終状態です。

スカイドアの全バンドで整合出来るようになりましたので、正規の高さまで上げ、21MHzで2Wくらいの出力で整合を取り、SWR1.1くらいを確認した後、QSOを始めるとだんだんSWRが上がっていきます。しゃべり終わるころになるとSWR8くらいまで悪化し、相手の方が送信終了後に、再度送信開始した時点では、SWR1.3くらいまで戻っていますが。10秒もたたない内にまたSWR8とか9になります。 QRTした後、バンドの端でCWによるテストを行うと、21MHzが一番影響が大きくい事が判りました。 ATUの中で、コンデンサやインダクターを追加したり外したりしていますので、これらが悪さしているのか確認しましたが、関係なしでした。 初期のころ、強制バランを使用して21MHzで運用しましたが、このような現象は有りませんでした。 また、難問が出てきてしまいました。

SWRが高くなった直後にベランダへ走り、ATUの中のソーターバランのコイルとフェライトコアを握るとほんのりと温かくなっていました。 試しに、このバランを廃止してみました。 21MHzで5分間くらいのQSOをしても、その間、SWRは増えたり減ったりしますが、SWRが1.5を超える事は有りませんでした。 SSBでQSO中のSWRは、FWDとREVの電圧の測定が同時ではないので、上がったり下がったりします。 下はソーターバランを廃止したATU内部です。

今回のATUに限った事では有りませんが、ATUに接続する給電用同軸ケーブルとATUをコントロールする8芯のケーブルには、3.5MHzでも十分効果のあるコモン電流阻止用のFT240#43コアにケーブルを10回巻き付けたチョークが挿入されています。 この効果で、ソーターバランを廃止しても問題が生じません。

結局、ソーターバランもNGとなりました。 以前のプリセットMTUでは、スカイドアの横幅が今回の2倍になる2mでしたので、バランの中を流れる電流もギリギリでOKだったのが、横幅が半分になり、その分インピーダンスも下がり、電流が増えた事により、バランが飽和したものと推定します。 幸い、バランはNGとなりましたが、ATUその物は大丈夫な様です。 普通はこのような問題を防ぐ為に電流制限用の抵抗を追加しますが、なるべくなら抵抗は入れたく有りません。 バランを外すと3.5MHzが整合しなくなりました。 また、垂直DPを使ったときのノイズが増えました。 ループアンテナの場合、ノイズはほとんど変わりません。 3.5MHzが整合しないのは、困りますので、垂直DPだけに効果がありそうな対策案を考える事にします。 MMANAとTLWでシュミレーションすると、バランが無い時の整合条件は7MHzと3.5MHzはNGと出るのですが、7MHzはかろうじて整合しますので、シュミレーションと実態は異なるのは理解できますが、それを加味しても3.5MHzはとても整合出来る条件では有りません。

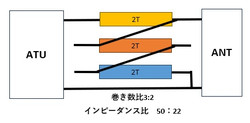

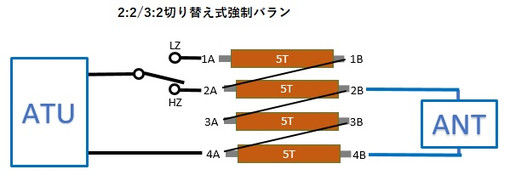

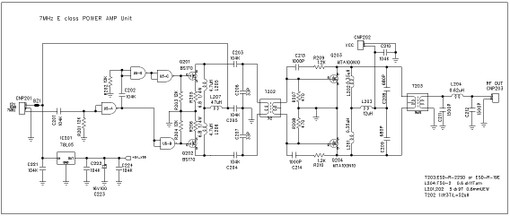

そこで、ノイズ対策を兼ねて、垂直ダイポールにだけ接続する強制バランを追加して見る事にしました。 今回作る強制バランはここで紹介している構造にしますが、パワーは最大200Wですので、フェライトコアはFT-140#43 2枚重ねとし、使用するワイヤーはAWG24の平行線を使います。

左がその完成状態で、ワイヤーをコアに密着させる為に、外周はロックタイで締め上げ、引き出された各端末は、ばらけないようにロックタイで結束しました。

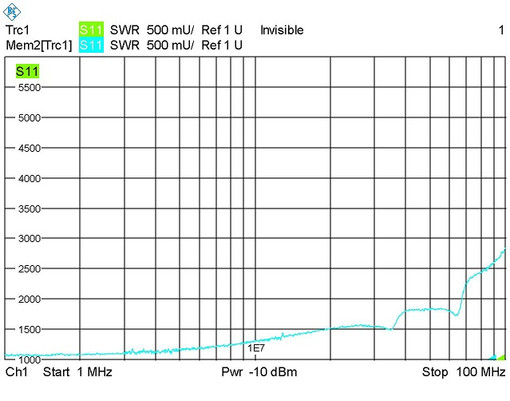

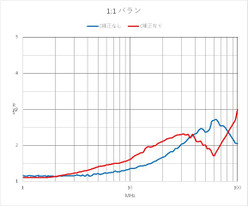

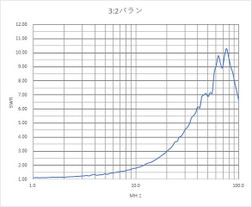

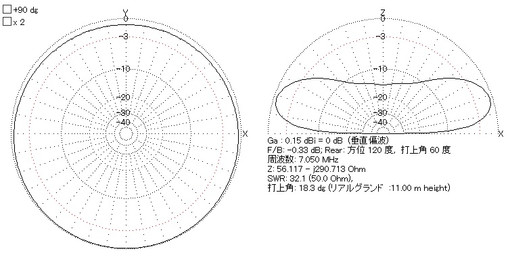

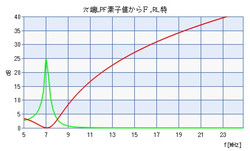

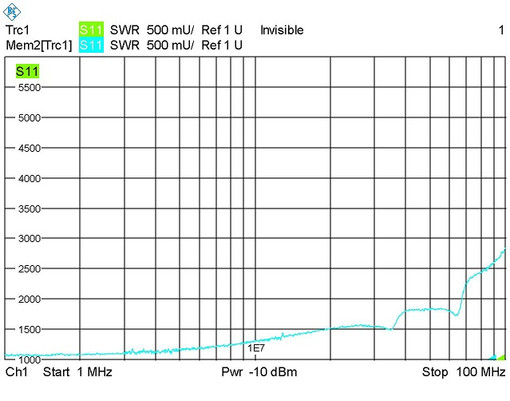

完成した状態で測定したSWRは以下のようになりました。

このバランを使用する最高周波数は10MHzですからSWRは問題ないでしょう。

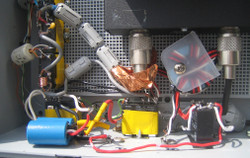

上の写真が強制バランを実装した状態です。 同時に、リレーで付けたり外したりしていたコイルとコンデンサはHOT側のみとし、GND側は常時ショートする事にしました。 垂直DPは3.5MHzから10MHzまでSWR1.5以下に整合するようになりました。 しかし、3.5MHzで10W出すと、マイコンがハングアップします。 7MHzや10MHzでは100WのCW送信でも問題有りませんが、3.5MHzのみNGです。 2日間、色々検討しましたが、対策の決め手が見つからず、7MHz垂直ダイポールに3.5MHzを乗せるのは諦め、3.5MHzのDX用アンテナは、垂直DPの上側エレメントのみ共用した垂直アンテナを別途用意する事にしました。 この別途追加予定のアンテナはATUを使わず、MTUで整合させます。 この為、垂直DPの上部エレメントをATUから切り離す為にANT-D用のリレーを追加し、専用の端子だけ用意し、後日検討する事にしました。 下は、このANT-D用のリレーを追加したATU内部です、

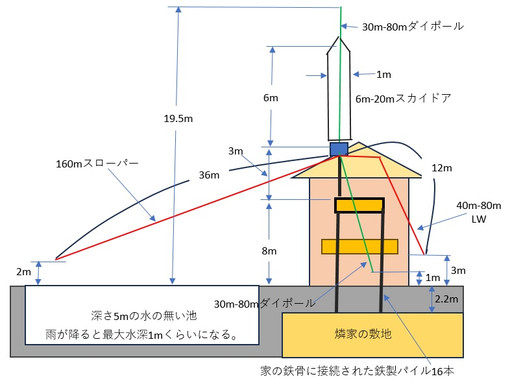

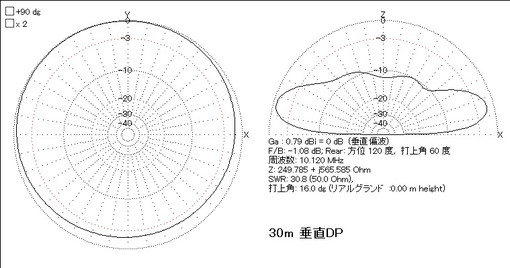

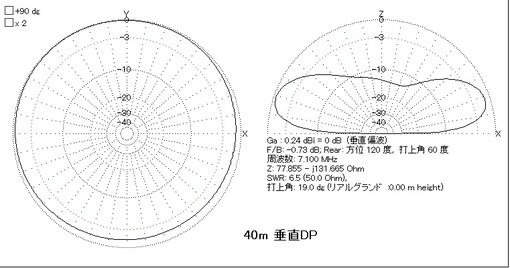

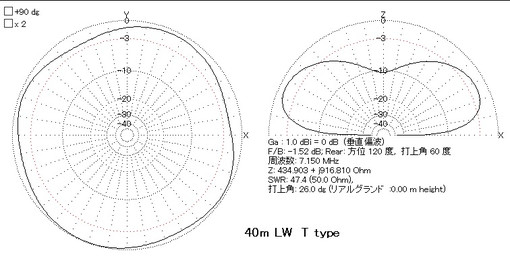

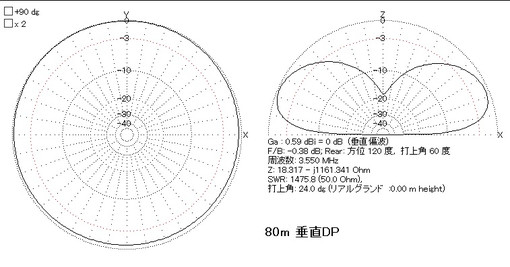

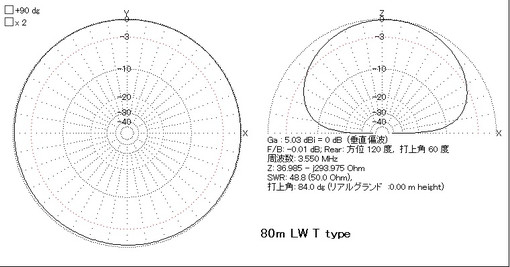

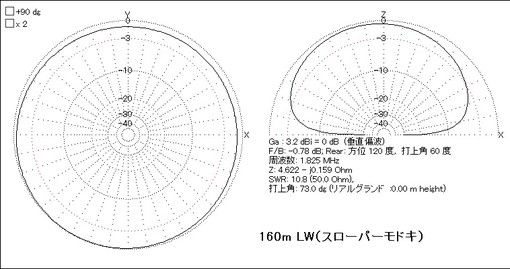

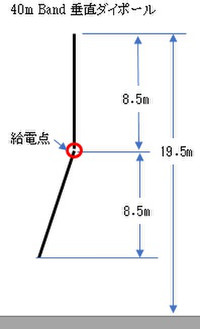

1.8MHzのアンテナ用として、アンテナ端子Cを設けておりましたが、ここに接続する160m用のアンテナは、家の鉄骨をタワーに見立てた、スローパーとする事にしました。 スローパーは以前実験した事が有り、国内の近距離ならOKでしたが、2エリア以遠との交信は不可能でした。 前回は給電点の高さが8mでしたが、今回は11mにします。 ただし、打ち上げ角はほとんど下がらず、かつ若干の指向性を持つようですから、国内専用となりそうです。 一方、7MHzの垂直ダイポールは30m、40mと80mバンド用として使いますが、その打ち上げ角の問題から、国内用としては、かなり性能が落ちますので、この160m用スローパーを3.5MHzは国内用に使えるようにしますが、7MHzはまだ無理かも知れません。 その為、スローパーのワイヤー長はシュミレーションで決めた42mとし、80mと40mは、スローパー用と垂直ダイポール用に二組のプリセットメモリーを確保し、同じ周波数でも、2種類のアンテナを使い分ける事が出来るようにします。 次の休日にアンテナを張ろうと 160m用のワイヤーだけ、ATUにネジ止めし、ベランダに置いたままですが、次から次へと出てくる問題点の為、なかなか手が付けられません。

垂直ダイポールに3.5MHzを載せられない事が判った時点で、やっと160mのアンテナの実験に取り掛かれました。 42mのワイヤーを張ろうと意気込みましたが、池の周りの雑木に阻まれ、結局張れた全長は39mでした。 このワイヤーに1.825MHzを整合させようとすると、出力2Wでマイコンがハングアップします。 机上で、160m用スローパーの定数をコンデンサと抵抗でシュミレーションする場合、100W送信でも問題ないのに、ATUを11mの高さまで上げると、たった2Wでハングアップしてしまうものです。

広島県も梅雨に入った模様で、連日雨が続いており、先週の日曜日に上げたATUを降ろせない日が続いていますが、ローバンドでマイコンがハングアップする原因がかすかに見えてきました。 机上でOKなのに屋外でNGになるのは、長い25mのコントロールケーブルが原因かも知れません。 TUNEスタートとRESETのSWはKT-100のオリジナル通り、割り込みで処理し、このI/Oに高周波が回り込まないようにフェライトビーズをシリーズに挿入しています。 しかし、チップタイプのビーズのインピーダンスは100MHzで470Ωの物を使っていますが、7MHzで120Ωあっても、3.5MHzや1.8MHzでは7MHzの半分、もしくは1/4しかありません。 ここに気づてKT-100の回路を見直すと、このビーズの位置には100uHのコイルが挿入されていました。 1.8MHzの場合、100uHのインピーダンスは1KΩを超えます。 ビーズのインピーダンス不足なら、TUNRやRESETキーに限らず、シリアル通信ラインやLEDラインも該当する事になります。 このインピーダンスの差が今回のローバンドに於けるマイコンのハングアップの原因かも知れません。 ここまで判ったのですが、雨でATUを降ろせないという歯がゆい状態です。 雨が止むのを待つしかないです。

台風2号が近づこうとしていますが、一瞬の晴れ間を狙い、ATUを降ろし、コントローラーとATUを結ぶ、ライン上にチョークコイルを追加しました。 追加するチョークコイルは100uHでしたが、あいにく手持ちが有りません。やむなく20個くらい手持ちしていました1mHのコイルで代用する事にしました。

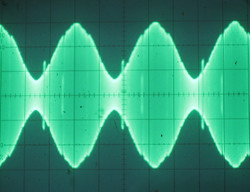

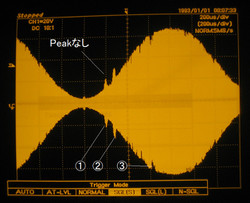

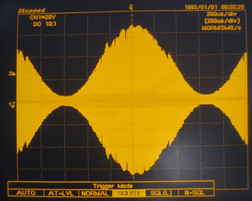

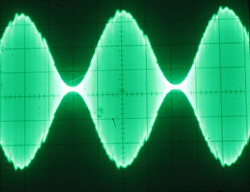

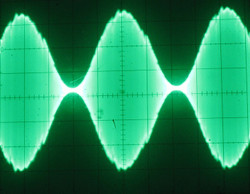

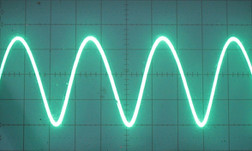

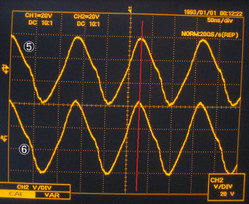

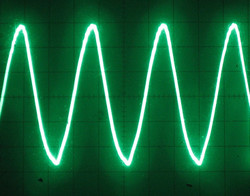

左はシリアル通信ラインの波形です。上が送信側の波形で下が受信側の波形です。 1mHのコイルを入れたにも関わらず、送信側より受信側の波形が綺麗になっています。 これで、1.8MHの送信信号がマイコンのi/oに直接加わらないように期待したいと思います。

回路を改造し、いざATUをマストに括り付けようとしても連日の雨です。 天気予報では、中国、四国地方に線状降水帯が出来ると警告されていましたが、幸い、予報が外れて、夕方つかの間の晴れ間が出来ましたので、改造済みのATUをマストに括り付け祈る気持ちで1.8MHzの整合テストをすると、なんとか1.8以下で整合でき、かつ100W CW送信でもマイコンがハングアップしなくなりました。 その日の晩に1.8MHzをワッチしましたが、CWもSSBも聞こえませんでした。 翌日、SSBで三重県とQSO出来ました。

垂直DPが3.5MHzで整合しない事に対する対策として、現在、下側のエレメントを地上高3mの位置で止めているのを、地上高1mまで伸ばしてみました。 すると、3.5MHzから3.8MHzまで全周波数で整合出来るようになりました。 この地上高を3mに留めたのは7MHzでの打ち上げ角が上昇するのを避ける目的でした。 改めて、最低地上高3mと1mの時の打ち上げ角を確認すると1mの方が1度ほど高くなります。 打ち合上げ角と3.5MHzの整合を天秤にかけると、3.5MHzが整合する方が良いですから、打ち上げ角の上昇は諦めました。

ローバンドのアンテナの設定に難儀しましたが、21MHzでイタリア、フレンチギアナ、7MHzでウルグアイとSSBで交信出来ています。 また、18MHzで国内向けにSSBでCQをだしているとカリフォルニアのサンディエゴから呼ばれるというラッキーも有りました。 正規の高さに上げた状態に於いて21MHz CWでネパール,タイ、ドイツ、アイルランド、クロアチア、モロッコの西側大西洋上のポルトガル領マディラ島とQSOできました。

当初の予定では、160m用スローパーを80mのLWとして利用する計画でしたが、予定の42mを展開できなかった為、80mはほぼ1/2波長の長さになってしまい、整合出来ませんでした。 このバンドに整合するには、ワイヤー長39mは伸ばせませんので、短くカットするしかないのですが、当面は現状のままで、80m用国内向けアンテナは、時間をかけて再検討する事にします。

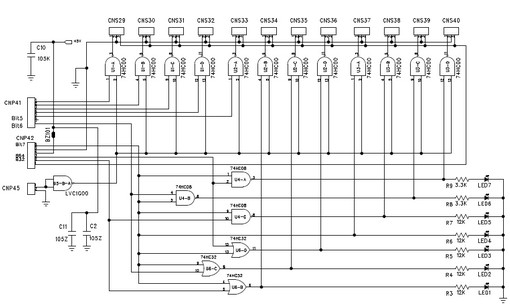

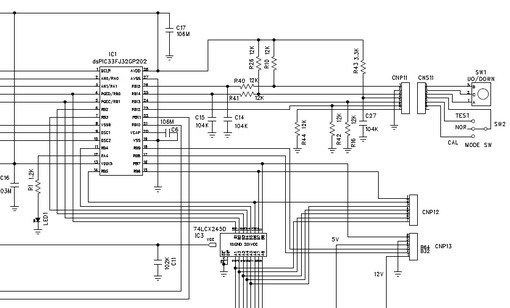

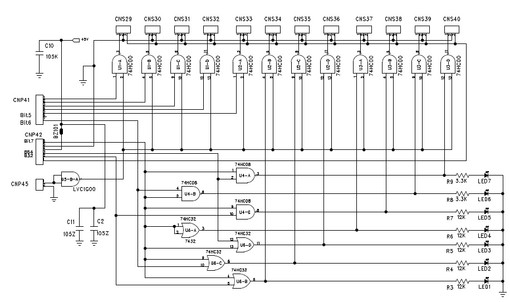

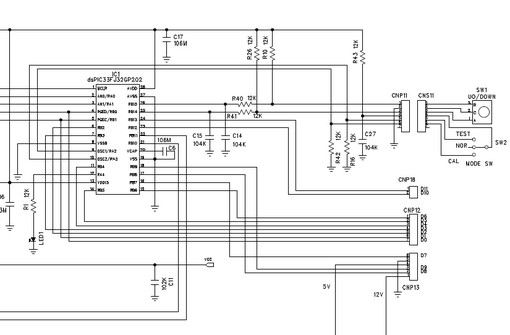

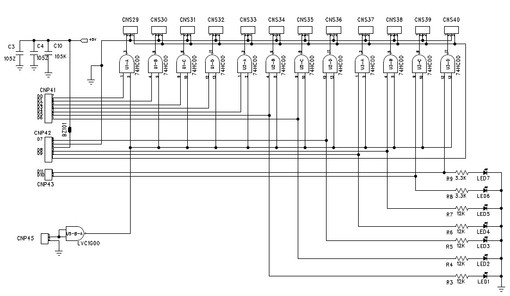

ATU本体の配線図 NB-ATU_main5.pdfをダウンロード

コントローラーの配線図 NB-ATU_contoroller5.pdfをダウンロード

ATUソフト NB-ATU-main_6.cをダウンロード

コントローラーソフト NB-ATU-controller_6.cをダウンロード

ATUヘッダーファイル FREQ_Span5.hをダウンロード

コントローラーヘッダーファイル FREQ_Center5.hをダウンロード

未解決の問題点については次の記事で紹介します。

Indexに戻る