ポータブル赤道儀 モータードライバーの製作

カテゴリ<天体写真 ポータブル赤道儀 自作 ステッピングモーター>

ポータブル赤道儀のギアBOXが完成したので、次はステッピングモーターのドライバーと、インターバルタイマーの作成です。 インターバルタイマーは前々回で完成済み。モータードライバーの基本プログラムはZマッチATUの制作で完成ずみで、1/64マイクロステップの動作が成功すれば完成になります。

まず、PICマイコンの選定ですが、32bitタイマーを使いたい為、16bit品の中からPIC24FV32KA302を選びました。 このICなら、まだ部品箱に1石有りましたので、追加で買う必要もありません。 ステッピングモータードライバーはSTSPIN220と言うSTマイクロ製のICを米国メーカーが金属基板の上にモジュールとしてマウント済みのユニットを使います。 秋月電子で扱っています。 モーターはすでに紹介した通り、17HS4023で、中華製です。 また、インターバルタイマーの機能をいれますが、これは、前々回の記事で紹介しましたユニットをそのまま、このモータードライバーに移植します。 プログラムの量のほとんどが、このインターバルタイマーの部分が占有し、モータードライバーのプログラムはほんのちょっとしかありません。

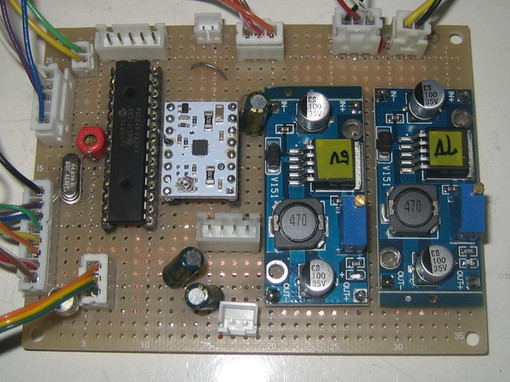

上は出来上がった回路です。2.54ピッチのユニバーサル基板に組み込みました。 抵抗、コンデンサ(電解コンデンサは除く)は全てチップ部品で基板の裏側に半田付けしてあります。 電源は最大電圧16.4Vのリチウムイオン電池(電動リール用)に12V出力のDC/DCコンバーターを付けた10AHくらいの自作の電池を使います。 このモータードライバーは12Vの電圧供給を受けた後、それぞれの回路に必要な電圧を基板の中で作っています。 基板の中で大きく面積を占有しているのがこのDC/DCコンバーターです。 アマゾンで6台まとめて690円で売り出されていましたので、買ってあったものが役立ちました。 1台はステッピングモーターの電源用で、7Vに設定してあります。 もう一台はステッピングモーターのIC用とカメラの外部電源用の5Vをまかないます。

カメラの外部電源用として市販されているケーブルはUSB端子付きになっており、5Vの電圧を8.3Vに昇圧してカメラに供給するようになっている為です。 2週間くらい遅れてこのケーブルは入手しました。USBコネクタに5Vの電源を接続しカメラに接続するコネクタの出力電圧を測ると5Vしか有りません。販売資料にはDCDCコンバーターと書いてありましたので、てっきりUSBコネクターから受けた5Vを8.3Vに昇圧してカメラに供給するものだと理解していたのですが、実はそうではないらしい。 テスターでこのケーブル(モデル名 AC-CU905C D-AC50)の入出力を導通テストすると、+側も、GND側も0.5Ω以下。DCDCコンバーターなど存在せず、単にLEDと若干のLEDドライブ回路が入っているだけでした。 幸い、カメラ用として12Vから電圧を変換するDCDCコンバーターを実装していますので、5Vに設定していたこの電圧を8.3Vに変更しました。 そして、ステッピングモーターICへは5Vのシリーズレギュレーターを追加する事にしました。 一般的にUSB-Aコネクター経由で得られる電圧は5Vと決まっておりますが、USB-Cコネクターの場合、5V以上で使う事も規格化されているので、要注意です。 前記した回路図は修正済み。

PICマイコンやLCDは、この5VからLDOを使い3.3Vに落としています。 PICマイコンが3.3Vでモータードライバーが5Vの電源での動作であると、マイコンの出力電圧とドライバーの入力電圧がミスマッチになりそうですが、そこは、STマイクロが設計対応しており、H入力は1.5V以上あれば良く、マイコンの低電圧化を見越しておりますね。

PICのシステムクロックとして24.576MHzの水晶を使う事はすでに紹介しましたが、PIC24FV32KA302の場合、OSCI及びOSCOに水晶と負荷コンデンサを付けても発振しませんでした。 20MHzなら発振するのですが、24MHzは発振しません。やむなく、トランジスターでコルピッツ水晶発振回路を作り、この出力をOSCIに加えてやることにしました。発振周波数は、自作のカウンター(誤差±0.032PPM)で測定して24.576016MHz。 設定値に対して+0.65PPMくらいでした。使ったセラミックコンデンサの温度特性は全てCG(温度係数0)。冬場でも周波数の安定が見込まれます。 ちなみに、0.65PPMの誤差とは24時間の計測に対して0.056秒の誤差を意味します。 モータードライバーからモーターまではLANケーブルの中にあった長さ2mのAWG24のワイヤー4本をツイスト状態でつないでいますが、問題なしでした。 ベースギアは1時間に15度回転しますが、それを待っていられないので、MSTARTキーを押しながら電源を入れると、60倍のスピードでモーターが回転します。この状態で1分間に15度回転する事を確認しています。 もちろん、正規のスピードで2時間の運転を行い、30度の回転も確認済みです。 問題の1/64マイクロステップですが、これがいとも簡単にOKとなりました。 当初の心配はなんだったんだと思えるくらいあっさりと解決しました。

マイクロステップ駆動を行う時は、一般的に、コイル抵抗 x 定格電流で現わされる電圧の2倍くらいの電圧をかけ、電流制限を定格値の半分くらいにして使う事が多いので、今回のステッピングモーターの場合、この理屈で行けば、電圧5.6V、電流制限0.35A程度がターゲットになります。しかし、今回のモーター回転ステップは9PPSくらいの超スロー回転で、ローターの慣性は利用できませんので、トルク重視の為、この標準の25%アップくらいの設定でスタートしたところ、一発で脱調もせずにOKとなりました。最終的には、モーターの電圧は7Vにしておき、電流制限を450mAに設定しました。 この時の12V電源の消費電流は180mAくらいです。

ベースギアの回転方向はCWオンリーです。日本国内でしか使いませんのでCCWは不要です。

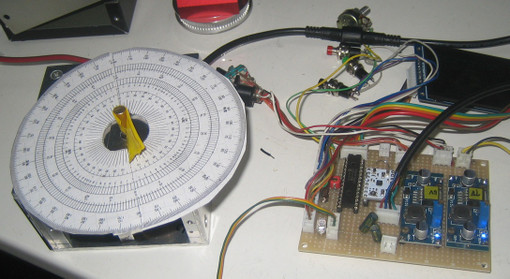

上はモーターの回転テストを行っている状態です。1/64マイクロステップで動作しており、騒音は全くありません。ウォームギアにマジックインクで印をつけると60倍の速度では回転しているのがわかりますが、正規の回転の場合、動いているのか判りません。ウォームギアを指でつかむと、回転しているのはわかります。

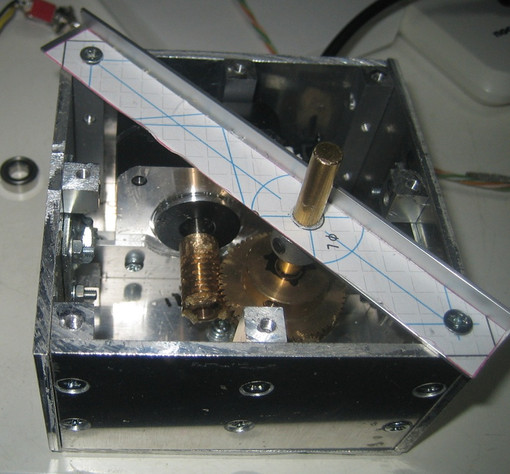

とりあえあず、回転数については設計通りに仕上がりましたので、回路をケースに入れる事と、ウォームギアとホイールの遊びについて最適値を選ぶ必要がありますが、天板をかぶせた状態ではモーターの取り付け位置の調整が出来ないため、モーター位置調整の為の治具を作ります。

上の写真はシャフトセンターが天板の位置と同じになるように作られたセンター出しの治具を天板の代わりに取り付けた状態です。 遊びが全くないと、シャフトが上下振動を起こし、カタカタと音をだします。しかもホイールが偏芯しているようで、回転方向のガタが大きくなる場合とシャフトが上下に振動する場合がホイール一回転の内に交互に発生します。 この偏芯の最大の原因はホイールをシャフトに固定する時、イモビスで締め付けますが、この時に生じる0.1mm以下の偏芯だとわかりました。 何度もモーター位置とホイールの高さ調整を行いガタが最小でシャフトの上下運動の起こらない位置に固定し、ホイールとウォームにsoft99ブランドのグリス(成分表示が無くモリブデン系とは書いてありませんでしたが、多分モリブデン系)を塗り、60倍速度で2時間エージングを行いました。 上下運動は無くなりましたが、1回転の1/4以下の範囲で0.2度くらいの回転方向のガタが有ります。 もうこれ以上改善できないので、ここで手を打ちました。

マイコンプログラム PEQ_Mount_01.cをダウンロード

フォントプログラム Font9.hをダウンロード

いっしょに作ったインターバルタイマーは前回の仕様からマルチタイムタイマーの機能のみにしました。

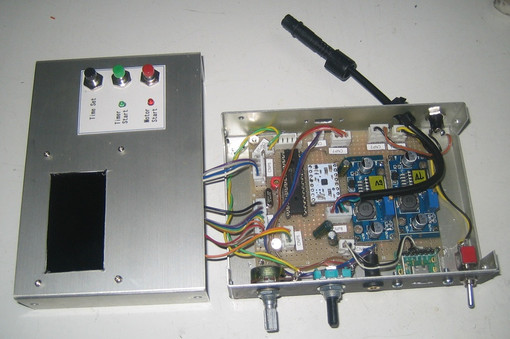

回路全体が完成したので、これを外に持って行けるようにケースインします。

前々回のインターバルタイマーは電池を内蔵する事にこだわった為、ケースが大きくなりましたが、今回は外部電源にしないと電池では持たないと考えた結果、130x90x30mmのアルミケースに押し込む事に成功しました。 内部の配線類が天板を押し上げようとしますが、そこは、しっかり上から押さえつけてビス止めしました。

雨か曇りの夜が続いており、なかなか屋外で実験が出来ません。仕方なく、部屋の中で照明を消して、赤道儀のセットアップの練習をしてみると、大きな問題が浮上しました。 赤道儀とコントローラーを結ぶモーター用のワイヤーのコネクタの極性が暗くてなかなか一致しないのです。

左上が今回使った4極のコネクターですが、4極の極性を一致させるにはオス、メスそれぞれに付けられたガイドを一致させて差し込み、カバーネジを締めて接続完了するものなのですが、暗闇でLEDランプ片手ではいくら頑張ってもガイドが一致しません。むりやり挿入するとガイドを無視して挿入されてしまい、モーターは回転しません。 良く考えたら当たり前の事で、写真では白っぽく見えていますが、実際は真っ黒です。このコネクターを暗闇で抜き差しするのは無理と諦め、右上の赤い4極プラグに変更しました。 このプラグは回転方向に対して極性は無く、奥までしっかり押し込めばOKというもので、コントローラー側を含めて変更しました。 プラグの形状はヘッドホン用の3極プラグを4極にしたもので、もし、通電中に誤ってプラグを抜き差しすると端子間がショートする可能性があるのですが、そこはモータードライバーのICの中に組み込まれた電流制限機能の為、ICが壊れるという心配はありません。 また、屋外での本番に備えて頭に付けるヘッドライトを調達することにしました。中華製で送料込みで651円でした。

自作赤道儀を庭に持ち出し、星が流れずに撮影できるシャッター開放最長時間を確認したいのですが、あいにく数日前から雨と曇りの天気が続いており、天気予報では3週間くらい待たねば撮影はできそうもありません。 ファインダーの台座も9月中に届くかどうか判りませんので、しばらくはエージングだけしか出来ません。

左は、極軸を34度くらいにして、天頂を撮影する角度でエージング中の画像です。 カメラと200mm望遠レンズ及び自由雲台の総重量は1.650Kgでした。 画像は、赤道儀の回転速度を60倍にして、約24分で360度回転する状態で、最大負荷を通り過ぎた状態です。 ステッピングモーターは回転速度が速くなるほどトルクが小さくなりますので、60倍のスピードで回転して問題なければ、正規の回転では余裕でOKとなります。 使っている3脚は耐荷重10kgのビデオカメラ用です。 赤道儀の重さを加えても2.45kgくらいですので、余裕でいけます。 ベースの雲台はハーフボールタイプの大型雲台で水平に保った状態でも雲台を上方向に最大70度くらいまで傾ける事が出来、水平はオイルダンパー式で360度回転可能ですので、北極星をターゲットにした極軸あわせが楽になりそうです。

数日後、ファインダーの台座を入手しました。