ポータブル赤道儀 ファインダーの取り付け

カテゴリ<天体写真 ポータブル赤道儀 自作 ステッピングモーター>

手配しておりました、ファインダー用の台座が意外と早く納品されましたので、さっそく、自作の赤道儀にタップを切って取り付けました。 (前回までの記事)

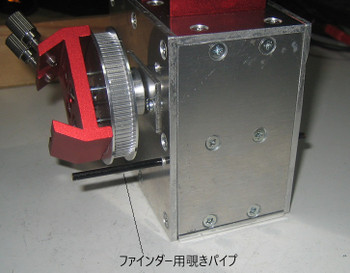

左が取り付けた台座にファインダーを固定した状態です。 ファインダーは取り付けただけでは使い物になりませんので、極軸と平行になるように調整が必要です。 その為、ウォームホイールの付いたカメラ回転用のシャフトを抜き取り、そこに6φのABSパイプを差し込みました。真鍮の6φ棒はすんなりとベアリングを貫通したのに、ABSパイプの寸法はかなりいい加減で、ベアリングに挿入できません。 仕方なく、パイプをハンドドリルにくわえさせ、高速で回転させながら表面をサンドペーパーで磨く事10分。やっとベアリングを貫通出来るようになりましたので、写真のごとく取り付けました。パイプの長さは12cm、内径は4mmです。 外光によりターゲットが見にくいのでパイプの外側に黒のビニールテープを巻き付けてあります。

まず、このABSのパイプの穴を覗き、約1.6Km先のNTTのアンテナの先端が円の中心にくるように赤道儀の向きを調整した後、ファインダーの赤ドットが円の中心にありかつNTTのアンテナ先端に合うように、台座の取り付け位置とファインダーに付属する垂直、水平の微調整ネジを回し、固定しました。 レッドドットファインダーの取り扱いを解説したインターネット情報によると、ファインダーを覗く目の位置がずれてもレッドドットの示すターゲットの位置は変わらないと説明され、その証拠の動画もあるのですが、今回入手したファインダーは目の位置を変えると、ターゲットから外れてしまいます。 という事は、覗く条件で、ターゲットに一致する方向は無数にあるという事になり、使い物になりません。 ほんとに、使い物にならないのか、色々の情報を調べていくと、どうも次の様な使い方のようです。

まず両眼をひらいて、ターゲットを注視し、その状態で一方の目はターゲットを直接見て、もう一方の目はファインダーを通して見えるように目の位置を決め、ファインダーの青い円の中心にターゲットが見えるようにファインダーの向きを合わせ、次に円の中央のターゲット上に赤の点が見えるようにファインダーの調整ネジを調整したら良いらしい。

そこで、この方法でファインダーを調整した後、ファインダーで別のターゲットに狙いを定めますが、ターゲットと赤のドットが青い円のセンターになるように赤道儀の向きを調整した後、ABSのパイプを覗くと、ターゲットはABSの穴のほぼ中央に見えていました。 目の位置がファインダーを調整した時とずれると赤のドットはセンターに来ない為、赤ドットがセンターに見える時のみ照準が合ったと言えるみたいです。 多少の誤差はありますが、この見え方の癖を覚えておき、実際に北極星の位置決めをする場合、スマホで得られたリアルタイムの北極星の時角(リアルタイムの時角を表示するスマホのアプリ名:StarWatchingTools)を見込んで赤道儀を固定する事になります。 どうもこの辺は、慣れと経験で繰り返し極軸設定を行ないながら、精度を上げていく事のようです。 つまり、かなりアナログ的なカットアンドトライで星が線にならない為のシャッター開放時間の改善を行うという事らしい。 それでも200mm望遠レンズクラスなら最長5分くらいとの事。(16分は無理。極軸望遠鏡を用意できない俳は諦めです。)

ファインダーを一度外し、再度取り付けると、ターゲットの位置をセンターに合わせたのに、赤のドットがかなりずれていました。 調べると、ファインダーの赤ドットを移動させる微調用のつまみがちょっと指に当たっただけで回転してしまう程軽いのが原因でした。

対策は、つまみとボディの間にスポンジのスペーサーを挟み回転時に負荷がかかるようにしました。下の写真が実際に作ったスペーサーとそのスペーサーを実装した状態です。

厚みが1mmくらいあるスポンジ系の両面テープを、ほぼ正方形に2枚切り、接着面どおしをはりつけます。その状態で3mmφの穴をポンチで開けます。 穴を中心に八角形に切り、形を整えたあと、調整用つまみとファインダーのボディに挟み込み、つまみを固定するネジをしめつけました。 この措置は、ファインダーの垂直、水平両方の調整ネジに実施しました。 これで指やその他の物が当たってもつまみが回転する事はなくなりました。

2025年10月中旬

ドリフト法により極軸合わせの練習をしていたころ、このレッドドットファインダーを使って土星をターゲットに経緯台の調整をしていた時、土星をファインダーの中央に置き、かつレッドドットと重なるようにファインダーの方向を調整したとき、目の位置をずらしても、レッドドットと土星の輝点は一緒に動く事を確認しました。ファインダーの直径の半分くらいの範囲内なら、赤の輝点と土星の位置は変わりませんでした。 これがこのファインダーの正しい使い方かも知れません。

さらに、エージングを続けていると、自由雲台を固定する回転テーブルとシャフトの間でスリップが起こります。イモビスをいくら締めてもスリップは止まらなくなりました。 写真撮影の前にいっぱい問題点が出てきて極軸合わせどころではなくなりました。

回転テーブルをシャフトに止めてある二つのイモネジの一方を抜き取り、2.1φのドリル刃を付けたリューターでシャフトに深さ0.5mm程度の穴をあけます。 イモネジを差し込みシャフトが動かない事を確認した後、もう一方のイモネジの部分も同じ様に処理します。 一旦回転テーブルを抜き取り、先ほどシャフトの穴を中心に深さ0.3mmくらいのDカットをヤスリで作ります。 回転テーブルを再度取り付け、イモネジを少し締め付けてテーブルがロックする位置を確かめたらイモネジをしっかりと締めておきます。 今回は回転テーブルだけがスリップしましたが、BOX内のウォームホイルも同じ事が起こる可能性がありますので、一度全部ばらして、ストーッパーのネジが当たる部分をヤスリで削り、最大で0.3mmくらいのDカットを施しました。

前述したように、ファインダーの微調整ネジが緩んで再調整しなければならないのですが、その為に、また極軸のシャフトを抜き取りABSパイプを差し込んで再調整するというのは、かなり面倒です。アイデアは良かったのですが、実用にはなりません。 そこで、このシャフトと平行になるような常時取り付けておける覗き穴用パイプを追加する事にしました。 ギアBOXの天板と底板をはずし、このふたつの板の四隅をビスで固定した状態で、ボール盤を使い3mmの穴を貫通させました。BOXを元通りに組み立てた後、その穴にグラスファイバー製釣り竿の先端部分をカットした長さ13cm、先端の内径が2mmくらいのパイプを差し込みこれを基準にレッドドットファインダーの調整を行う事にしました。 調整は昼間、約4.8km先の高圧鉄塔の先端を狙い行いました。 その後、実際に使用していると、赤道儀が回転する特定の角度で、パイプがアリガタプレートに引っかかる事が判明し、長さを10cmまでカットしました。

StarWatchingToolsについての補足(多分こうだろう。間違っていたらごめんなさい)

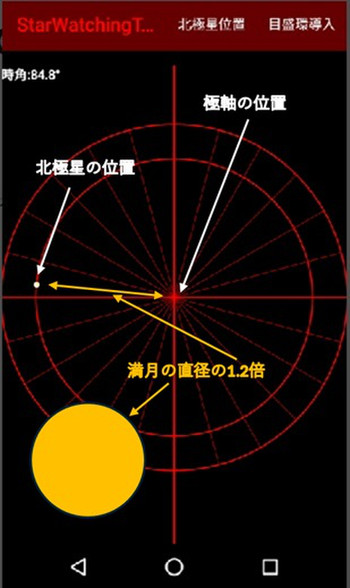

スマホにStarWatchingToolsをインストールして、これをOpenすると左の黒色と赤色で描かれた円弧状のグラフが現れ、白い点が表示されます。左の画像にある黄色で描かれた部分及び「北極星の位置」と「極軸の位置」の文字とそれに付随する白い矢印は表示されません。極軸に対して北極星の位置のズレをYahooで検索すると、0.6度ほどずれていると出てきます。一方満月の視角は約0.5度です。従い北極星は満月の直径の約1.2倍の半径で、極軸を中心に一日かけて一周する事になります。

リアルタイムの時角が必要なのは、極軸設定時の角度を知れば、北極星をどの方向に0.6度ずらせば良いかがすぐに判る為です。

スマホの画面に表示される像は正立と倒立が選べます。レッドドットファインダーは正立像ですので、正立像モードにしてスマホに表示された角度に北極星を配置すれば良いし、レンズ式の通常のファインダーなら倒立像モードにすれば簡単に設定できます。 満月の大きさは、満月の夜、ファインダーで月を覗けば把握できます。 今回使った一倍倍率のレッドドットファインダーで半分欠けの月を覗いてみたところ、意外と月の大きささは大きく見えました。少なくとも、赤ドットの直径の10倍くらいはありました。

極軸と北極星のずれは毎年変化するようです。0.6度は2025年の9月にインターネットから仕入れた情報です。しかし、その他にも沢山の数値が有り、どれが正しいか分かりませんでした。 国立天文台が発表しいるズレは40分(0.666度)と出ていましたが、いつの年かは記載されていませんでした。

実写テストに続く