<カテゴリ:オートアンテナチューナー(ATU)の製作>

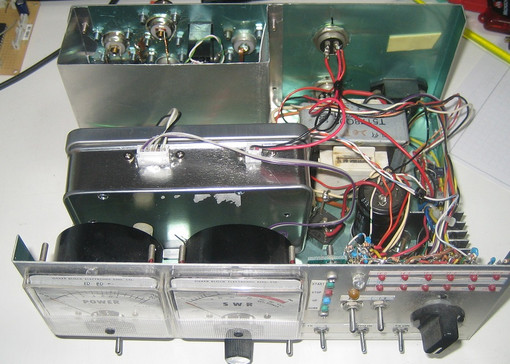

アンテナセレクターのリレー接点間の耐圧オーバーで絶縁破壊が起こってしまい、その対策を行ないます。 方法は、分離したアンテナセレクターをZATUのBOXの中に同居させ、ZATUの出力端子のすぐ近くでアンテナを切り替えると、この問題は解決します。 理由は、ZATUの整合可能な最大のインピーダンスが1000±J1000Ωくらいですので、例え200W送信でも、リレーの耐圧1500Vを超える事は有りません。 そして、スカイドアのループは3mのラダーフィーダーで給電し、垂直ダイポールとスローパーもどきロングワイヤーはZATUに直接接続することで、3つのアンテナの給電条件を独立して調整できますので、一石二鳥と言う事になります。 また、従来有った160m用垂直アンテナ用にエレメント接続を切り替えるリレーとD端子は廃止しました。160m用垂直アンテナはZATUとは無関係に展開しますが、まだ構想は出来ていません。

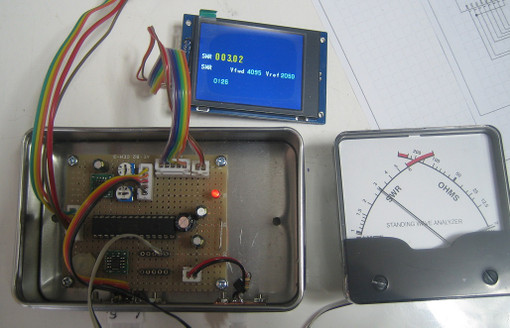

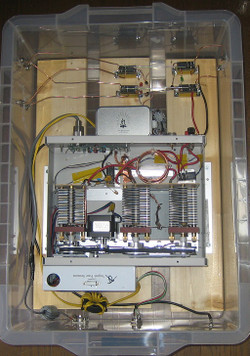

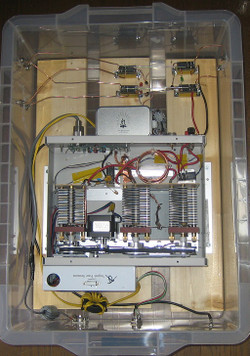

左の写真がアンテナセレクターをZATUの防水BOXの中に移したものです。 また、ZATUのメイン回路は初期の計画通り、ZATUのフロントパネルにビス止めし、マイコンの書き換え用コネクターのみケース面に引き出しました。 こうする事により、ZATU本体とマイコン基板を結ぶワイヤーがむき出しにならずに済み、余計な誤動作の種もひとつ消えます。マイコン基板内にハード的な変更が必要になった場合、ATUごとこのBOXから外さねばなりませんが、従来の形態でもBOXから外さないと思う様に変更が出来ませんでしたので、条件は従来と同じで変わりません。

この改造ZATUを設置完了した直後から天気は雨となり、整合が思うようにできないバンドが多くありますが、次の土日に整合テストを行い、各アンテナの引き込み条件を決める事にします。

この改造ZATUでその日の夜から運用をおこないましたが、とりあえず、スカイドアのループから引き下ろしたラダーフィーダーの長さは3.9mでトライし、14MHzから28MHzの5バンドはQSOが出来ました。 また、垂直ダイポールは、ZATUに直接接続しましたが、3.5、7、10MHzともにQSO出来ています。 特に10MHzの飛びが良くWやメキシコ、キューバ、エルサルバドルなどと交信できました。

アンテナの定数が天気で変わる為、毎晩チューニングは取り直しになります。 これは、T型アンテナチューナーでは、あまり見られなかった現象です。 チューニングがクリチカルというZ Matchチューナーの本質的な問題なのかも知れません。

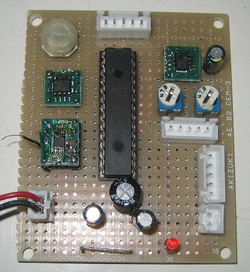

このZATUを改造する時、タイミングベルトの張りの強さも見直し、従来よりきつくしました。 その結果、1/4マイクロステップでもバリコンが応答するようになりましたので、SWRが1.1を切ったら、1/4マイクロステップでSWR最良ポジションを探すようにプログラムも変更しました。 同時に各モーターの最大電流を、SVC側で300mA、WVC側で500mAに再設定しました。

プリセットコールをONの状態で、バンドを切り替える時、ゆっくりと変化させた時は問題無いのですが、ロータリーエンコーダーを早く回転すると、エンコーダーのチャタリングの為、連続してかつ不規則に割り込みがかかります。この時、時々、ステッピングモーターの現在位置の番地が大きく狂うという問題がありました。 過去から多重割り込みが発生した時は色々な問題が発生し、対策が困難でしたので、多重割り込みが発生しないようにするしか有りません。 対策は、MAIN側がプリセットコール要求を受け、その処理を行い、SVC,WVCともにターゲット番地に移動完了するまで、次のプリセットコール要求を禁止することと、コントローラーの周波数変更を実施しただけでは、プリセットコール要求が有効にならないようにする事で対応できました。 そして、ATUがチューニング状態であるかは、コントローラーの青色LEDで常に確認できるように修正しました。

自動チューニングをスタートさせた直後にZATU側のメインマイコンが時々ハングアップするという問題が出ていました。ソースコードを何度も検証したのですが、おかしなところは見つからないのに、ステッピングモーターの台形駆動ルーチンで止まってしまっていました。 今回のマイコンはふたつのステッピングモーターをランダムに制御する為、Timer3とTimer5による周期的な840usecから5msecの間隔で割り込みがかかりますが、タイミングによっては、Timer3とTimer5の割り込みの間隔が1usec以下になる事や最悪ワンマシンサイクルの差しかない事もあります。 過去の事例で10usec間隔の割り込み時、16bit PICは誤動作が起こる事が判明しており、もしかしたら、8bitのPICでも同じ理由で誤動作が起こるかも知れないと考え、複数の命令を一行で記述していたソースコードを、ひとつづつの命令に独立させ、かつデータのやり取りを必ず変数経由で中継するコードに書き換えました。 さらに、台形駆動時のふたつのタイマーの開始時間が同時であったのを、50usecずらしてスタートする事にしました。 この状態でしばらく様子を見る事にします。

160mの時、VCにパラにコンデンサを追加し、バリコンの可変範囲の調整を行っていますが、WVC側に積層セラミックコンデンサ(MLCC)が1個使われていました。 まだ160mでの運用実績が多くないので、実害は出ていませんでしたが、後々問題とならない様に3KVの単板セラミックコンデンサに変更しました。

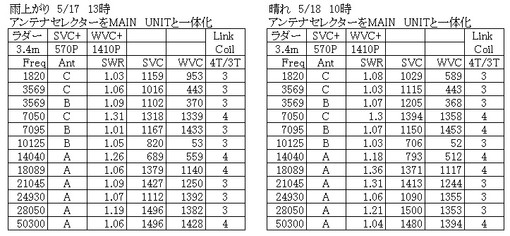

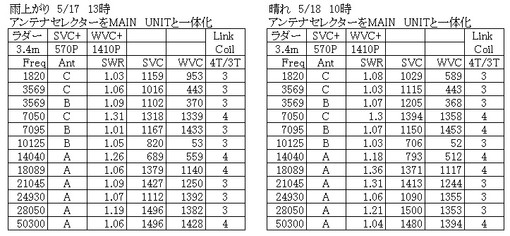

アンテナセレクタをZATUのメインユニットに一体化した後、各バンドでの整合テストを行った結果、左の表のように、一応全バンド、実用SWRレベルに調整する事ができました。 スカイドアのラダーフィーダーも細かく長さを調整して3.4mの長さの時、14MHzから50MHzまで実用レベルです。 左上の表は、雨上がりでの確認結果で、ATUもアンテナエレメントもフィーダーも雫が付いている状態です。右上の表が晴天の日に再確認した結果です。 3.5,7,10MHzの垂直ダイポールの給電点とZATUの間には、右側の表のみ40cmのラダーフィーダーが接続されています。これは、10MHzの時、WVC側のステップが時々0になってSWR1.1以下にならない時がありましたので、その対策です。

リンクコイルのタップ位置はほとんどが3Tとなりました。 自動調整によるSWRの変化を見ていると、ATUのDrop Out領域に近づくと、例えばSWR 2.05付近で行ったり来たりしてそれ以下のSWRにならなくなり、タップ位置を切り替えてやると、自動でSWRが下がり始め、その内SWR1.1以下になる場合と、一旦SWRは下がり始めたのに、またSWR1.5付近で足踏みしてそれ以下に下がらに場合があります。この時は、再度タップを元の位置に戻すとSWR1.1以下になって整合完了します。 今までのT型VCによるATUとは異なる面白い動きです。

左の写真は、マストの途中に有った、アンテナセレクターをベランダのZATUのBOX中に降ろし身軽になったアンテナマストの全景です。 スカイドアのループのみラダーフィーダーで接続しています。 マストがローテーターで180度回転しますので、ラダーフィーダーと垂直ダイポールの上部エレメントがステーにからまない様にグラスファイバーの棒でマストから離して引き下ろしています。 この位置からZATUの接続端子まで約3mありますので、その間でステーに接触しても、大きく変形しないようにしています。 ステーは全て、合成繊維で出来たロープで、フィーダーやエレメントが接触してもSWRの変化は無視出来る範囲です。

以前有った7MHzの国内向けベントダイポールは撤去し、160m用の垂直アンテナはまだ構築していませんので、結構すっきりしたベランダになりました。

全部のバンドではないのですが、5Wの出力でSWR1.1以下に整合させた後、FT8で100W送信すると、SWRが次第に上昇し、3を超えます。 この現象はCWやSSBでは起こりません。 また、3種類のアンテナエレメントに関係なく、発生しないバンドも有ります。 スカイドアの場合、14MHzでは発生しませんが、他のバンドでは発生します。 垂直ダイポールの7MHzでは発生しませんが、3.5や10MHzでは発生します。 スローパーモドキのロングワイヤーでは1.8と3.5、7MHz全バンドで発生します。 また、SWR1.1以下に追い込む事が出来なかった場合、このSWR上昇が起きない事もあります。 SWRが3を超えるようになったら、出力を絞っています。 大体、60Wくらいまで絞るとSWR1.5以下まで下がります。 フェライトコアは使っていません。 絶縁破壊が起こりそうなエレメント配置も有りません。 原因が判らず、気にしながら2週間運用してきたのですが、どうも原因はATUその物に有るみたいです。 100W連続出力時、SWRが次第に上昇する速度はバンドによって異なるのですが、ここ2週間の間に良く使った7MHzと10MHzの変化がブロードになり、一度電源を切り、翌日同じ様な時間に、電源ONしたときのSWRのずれが次第に小さくなり、かつSWR上昇スピードも緩くなってきました。 また、100W連続送信の15秒間の間に、再チューニングを行うと、SWR1.1以下に整合させる事ができ、この状態からのSWR上昇速度はもっと遅くなり、SWRを気にする必要が無いくらいになります。

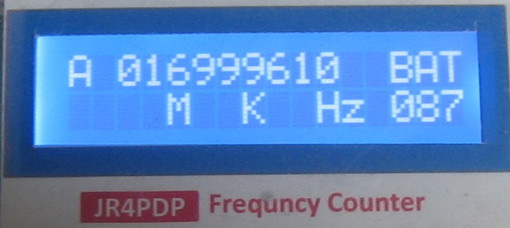

久しぶりに1.8MHzのSSBを運用すべく、AM5Wの出力でZATUの整合を取り、JA3の局のCQにコールすると、SSBの音声に従い、SWRが上下します。 常に3台のSWR計(FTDX-101D,自作アナログ表示のメーター、ZATU内蔵のSWR計)でモニターしていますが、3台とも最大SWR 8くらいまで上がります。 相手頂いた局からは激しいQSBを伴い、了解しにくいとのレポートでした。その日は短時間でQSOを終わり、翌日、1.8MHzで出力を変えながら実験してみました。 すると、5Wの出力でSWR1.1以下に整合した場合、出力を10Wまで上げるとSWRが3を超えます。さらに25Wまで上げるとSWRが8を超えます。 次に25WでSWR1.1以下に整合させた後、CWやSSBで出力を100Wに上げてもSWRの悪化は有りません。 整合する時の出力を次第に下げていって、100W出力でもSWRがあまり変化しない出力を探すと10Wの時は、まだ少々変化が大きいですが、15W出力で整合させると、100W主力でも問題ない状態になりました。 以後、整合させる時の出力はAMキャリアで15Wに固定する事にしました。 この出力でZATUの整合条件が変わる要因は特定できていませんが、一番怪しいところは、ATUのバリコンの絶縁体が通常タイト製なのに対して、今回使ったのはベークライト製なのかも知れません。 ベークライトでも屋内で使う場合、問題にならなくても、屋外で使う場合、湿度の影響をもろに受けるのかも知れません。 これから梅雨にはいりますので、どう変化するか気にする事にします。

160m用スローパーを利用した7MHzの国内用アンテナの実用に目途が付いた事により、ベランダに平行して設置してあった、ベントダイポールを撤去したとき、ベランダに括り付けてあったこのベントダイポール用MTUも撤去しました。 その時、内部にあったポリバリコンの絶縁体がボロボロになっており、バリコンを回そうとすると、割れてしまいます。 MTUのケースが透明品でしたので、直射日光にさらされた結果、このような状態になったようです。 そして、今回のZATU用防水BOXも透明であり、1年後にどのようになるか予想できます。 そこで、ZMTUのBOXの外側にスプレーで塗装を行い、直射日光が入らないようにしました。 このBOXを近所のホームセンターで探すとき、蓋がロック出来るBOXは透明BOXしかなくこれを購入したのですが、ホームセターの範囲を半径10kmで探せば青や緑のBOXを見つける事が出来たのに悔やんでいます。

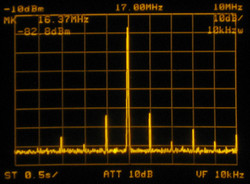

参考情報:FTDX101Dで50MHzの整合を行うと、内臓のSWR計が3以上を指示しません。 ZATU内蔵のSWR計がSWR10以上を表示しているのに、FTDX101Dの内蔵SWRは2.9とか3程度をさしています。 そして、ZATUのSWR計が3以下になると、その値より少し小さいSWR値を表示します。 アンテナ直下のSWR値より、リグ内蔵のSWR計の表示は同軸ケーブルのロスが2重に効きますので、実際のSWR値より小さく表示するのは問題ないのですが、3以上を表示しないというのは困りますね。 この現象は50MHzのみで28MHz以下のバンドでは問題なしです。 私のリグだけの問題なんでしょうか。

整合状態の再現性ですが、以前に比べて、1日経過した時の各バンドに於けるズレの程度が小さくなってきました。 ちょうど梅雨入り宣言がでた時期で雨と晴れの差はありますが、10MHzバンドは再調する事なくそのまま使えます。他のバンドも少しづつ改善しているようです。 これも、当分は様子見です。

160m用スローパーのエレメントを利用した打ち上げ角の高い7MHz用アンテナにキャリア出力100WのAMで送信すると、無変調状態では問題ないのですが、マイクに向かってしゃべった途端SWRが無限大になります。 ZATUの内部で絶縁破壊している模様です。 この絶縁破壊によるSWR悪化現象は出力を下げるとすぐに直りますので、多分絶縁破壊はバリコンのギャップではないかと思われます。 このバリコンは見た目でもエアーギャップが狭くこんなので300W(コメットの仕様)いけるのかな?と疑問でしたが、やはりSSBの300WpepがMAXなんだと納得です。 AM100Wで変調をかけると、MAX400Wですから、NGになったのでしょう。 そこで、このアンテナの給電ポイントにおけるインピーダンスをRもXも250Ω以下に抑えられないかワイヤーの長さを調整してみました。すると、今のスローパーのワイヤーに8mほど追加してやると、500Ω以上で測れない事は変わりませんが、RとXが従来のインピーダンスの半分くらいになり、SWR1.03くらいまで整合出来るようになりました。 このアンテナは3.5MHzと1.8MHzも共用しますが、いずれのバンドもSWR1.05以下に整合できます。 この状態で7MHz AM100Wで100%変調かけてもSWRは安定するようになりました。

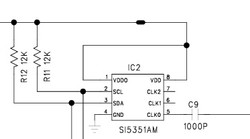

現時点での最新情報込みの配線図とソースファイルをダウンロードできます。

バンドリストをコントローラーからUART経由でmain unitへ送る仕様でしたが、バグの発生が有り、対応が面倒でしたので、main unitでも、このバンドリストをヘッダーファイルとして読み込む事にしました。

メイン配線図 z_match_atu_main_05.pdfをダウンロード

コントローラー配線図 Z-Match-ATU_contoroller_3.pdfをダウンロード

アンテナセレクター配線図 Z-Match-ANT_selector_3.pdfをダウンロード

メインUnitプログラム Z_Match_ATU_main_81.cをダウンロード

コントローラープログラム Z_Match_ATU_controller_81.cをダウンロード

アンテナセレクタープログラム Z_Match_ATU_ANT_selector_8.cをダウンロード

バンド分割ヘッダーファイル Z_Match_FreqRang_7.hをダウンロード

台形駆動データヘッダーファイル StepFreq_List_12_200.hをダウンロード

LCDフォントファイル Font9.hをダウンロード

LCDフォントファイル Font12.hをダウンロード

上から2番目のベランダに括り付けたZATUの写真をよーく見るとアンテナセレクタの部分にピンセットの影が写っていました。2~3日前から、いつも使うピンセットが見つからず困っていたのですが、こんな所にありました。 もちろん現在は、取り除きアンテナセレクターがショートしないようにしています。

2025年11月

梅雨と40度ちかくの夏を経験し、昼間でも14度以下になる晩秋になりました。作成したATUと超ナロー幅のループアンテナやその他のワイヤーアンテナも気象変化を経てアニールされ、かなり安定して動作するようになりました。 ただし、晴天と雨の時の状態変化は過去のどのATUより影響が大きく、整合を取り直す頻度は高いままです。 これは、ZATUが持つ整合のクリチカルさの為であり、もうあきらめています。 最近の運用のほとんどがFT8となり100Wで連続送信する機会が多いのですが、5月ごろに有った次第にSWRが増加するという現象はZATUがアニールされた結果、まったくなくなりませんが、再チューニングする頻度はかなり少なくなりました。 また、受信時にモーターをスタンバイ状態にして、ノイズの発生を完全に対策した結果、恐れていたモーターのSTEP数の狂いはほとんど感じる事はなく、最近は全く気にすることなく運用できます。 この最大の対策はベルトの張りの強さによるもので、バリコンの軸がベルトの張力で変形しないように設置したガイドが一番効いているようです。

ZATUから切り離した160m用の垂直アンテナをどうしようかと思案していましたが、この11月にZATUにつながった11m高のスローパーもどきで東マレーシアのFT8局が見えました。試しに呼んでみたら一発でつながり交信成立。もちろん160mバンドNewです。 そして、このバンド用の垂直アンテナのエレメントと同軸ケーブルは全て撤去しました。

Z Match ATUを使用した最新の交信実績はこちらにあります。

INDEXに戻る