Z Match ATU アンテナセレクター

Z Match ATU本体とコントローラーがほぼ完成しましたので、ATUとアンテナの間に設置するアンテナセレクターの製作です。

今回のZマッチのATUは、その出力が平衡タイプとなっており、これは、平衡アンテナに直接給電出来る事から、FT8の時、バランのコアが発熱して、100W連続送信ができないとか、バランの中で生じるロスが大きいとか言う問題が発生しません。 また、アンテナが不平衡タイプの場合、そのまま給電しても、ATUとアンテナ給電ポイントまでの距離が短ければ、給電線に不平衡電流が流れても不要輻射による指向性の乱れや外来ノイズのピックアップも大きくはならないという利点があります。 不平衡アンテナの場合、ノイズも不要輻射もアンテナが原因なのか、給電線が原因なのかよく判りませんが。

ATUからアンテナセレクターまでの3mの距離は、はしごフィーダーで給電し、3種類のアンテナに分配するアンテナセレクターをマストの給電ポイントに括り付けて対応する事にします。

コントローラーから送られるUART信号をATUで中継して、受信信号のみをアンテナセレクターまで送り、そこで、アンテナナンバーを解析して、リレーをON/OFFする事により、目的を達成します。

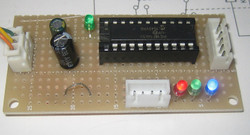

左の写真が、そのセレクター基板です。 マイコンは部品箱の奥から探し出した、PIC18F14K50を使います。 このマイコンのEEPROMに分割バンドとそれに対応するアンテナナンバーを記憶させる機能も入れましたので、後々、バンド分割の変更やアンテナのタイプ変更が発生しても、いちいちマストから降ろさなくても良いようにしてあります。

ところで、今頃気づいたのですが、このPICのUART信号の極性は該当bitを0にしたら「正論理」、1にしたら「負論理」と書いてありますので、その言葉通り正論理にしたら、動きませんでした。 最近のPIC18の場合、1の場合、アイドル時L、0の場合、アイドル時Hレベルと書かれております。 RS232Cの場合、アイドル時Hの状態をノーマル状態としていますので、この古いPICでは、ノーマル状態を正論理と表現したのでは? このおかげで、自作のハードとプログラムが悪いのではと3日間も悩みました。

2025年3月

3月に入ったとたん春らしくなってきました。 ANTセレクターBOXを作る為の屋外作業が出来るようになりましたので、透明BOXを購入し、アンテナセレクターを収納する防水BOXを作成しました。 適当なサイズをホームセンターで探しましたが、有ったのは透明ケースのものだけでした。 アンテナマストに括り付けた時、ほんとにリレーが切り替わっているのか確認する為に3色のLEDを追加し、ベランダから見上げて動作確認が出来るようにしました。 サイズも従来のバリコン式ATUの1/4くらいに収まりました。

左上が防水の為の蓋をかぶせた状態、右上が蓋を開けた状態です。 高周波が通るワイヤーがふらつくとアンテナの整合条件が変わりますので、動かないように錫メッキ銅線で配線してあります。 内部の特性インピーダンスは無視です。 これは、アンテナのインピーダンスと合成された状態でATUが整合させてしまうので、極端なインピーダンスにならない限り問題ありません。

ATU本体と接続する電源と通信線3本は、自転車の電装品間を配線する防水コネクターで接続します。

このBOXの背面にはマストにステンレススチールベルトで縛り付けられる様なアルミ板で出来たホルダーも作ってあります。 ATUとこのアンテナセレクターを平行フィーダーと電源線で結び、アンテナ端子に50Ωのダミー抵抗をつないだ状態で、28MHzの100W CW運用でも問題が発生しない事は確認できました。 あとはマストに括り付けて実働テストをするのみとなりました。

実働テストはATU本体の防水BOXが完成してからとなりますので、4月ごろを予定して置きます。

Z Match MTUの構造はL型MTUと等価であるという説明がオリジナルのホームページに書かれており、ならば、MTU内部で発生するロスもL型MTUと同等かも知れないと期待されます。 実際のところはどうなのか50Ωのダミー抵抗を使い実測してみました。

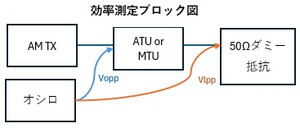

左のブロック図が測定に使用した各機器の配置です。 AMTX(FTDX101D)とATUと50Ωダミー抵抗を直列に接続し、ATUの入力部及び50Ω入力部のRF電圧をオシロで読み取ります。 オシロのピークtoピーク電圧をVoppとした場合、

ATUの入力(W)は(Vopp*0.707*0.5)の2乗/50

ダミー抵抗の入力(W)は(Vlpp*0.707*0.5)の2乗/50

の計算で電力に直します。 ATUの入力とダミー抵抗入力の電力の比が効率となります。

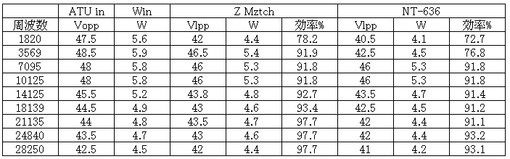

また、参考としてクラニシのMTU NT-636でも同じように測定し、効率を計算します。 このようにして得られた結果が下の表になります。 アンテナ負荷が50Ωの純抵抗ですから、実際のアンテナが50Ω純抵抗である可能性はほとんどなく、T型ハイパスMTUと同一条件で比較した一例として見て頂きたく。

効率のデータを取る為に何度も測定を行うと、その都度データがバラツキます。表のデータはその中で一番良いデータを表示しました。

結果はNT-636よりロスが若干少ないデータが得られました。Z Matchの構造からして、Lタイプ同等とはいかないにせよ、かなり良い効率をだしています。 NT-636はハイパスT型と言われるMTUですが、以前測定したデータとあまり変わらず安定しているようです。 Z Match ATUは平衡出力ですので、不平衡出力のクラニシのMTUには必ず必要となるバランが不要です。 過去私が自作したバランのロスは10%から50%はありましたので、それを考慮するとクラニシのNT-636よりロスはかなり少なくなると思われます。特に、FT8の時、その効果が発揮されるはずです。

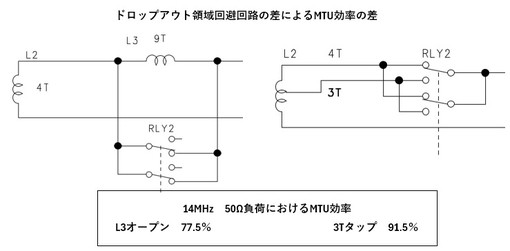

ATUの効率を測定する最中にL3を有効にして整合をとった時の効率が意外と悪化する事に気づきました。 このL3のオープン、ショートは、Z Matchの特有のDrop Outが発生する領域をインダクターを追加して回避する目的で設けられており、このコイルを追加する方法と、2次側のリンクコイルに3ターン目のタップを設け、リンクコイルを4ターンにするか3ターンにするかでインダクタンス値がかわりますので、L3と同様Drop Out領域を回避する手段とする事も可能と説明されています。 L3を追加する事は、アンテナにローディングコイルを追加する事と同じ事であり、ローディングコイルを追加した場合、全体の効率は悪化する事は既知の事実です。 そこでL3を追加する方法と2次側のリンクコイルの巻き数を変更する方法のATUの効率を実測してみました。

結果は上の通りで、L3を追加する前のATU効率が91.5%であったのに対して追加した後は、77.5%まで悪化していました。この悪化の程度は14MHz以下のバンドではインダクタンスのインピーダンスが小さくなるため効率は改善していきますが、14MHz以上のバンドではより効率悪化が起こる事になります。 一方、リンクコイルの巻き数を切り替える方法の場合、単なるインピーダンス変換器として働きますので、ロスの発生はなく、実測データも巻き数が4Tの場合と変わりません。 ただ、ホームページ内では、Drop Out領域の回避レベルが同等なのか明言されていませんので、全バンドで回避能力があるのかは不明です。 今回の私のATUの場合、すでに説明した通り、ATUとアンテナセレクターの間をラダーラインで接続する事にしていますので、もし、Drop Outが回避出来ない時はこのラダーラインの長さを調整する事で回避可能となります。 よって、効率ダウンが起こらない、リンクコイルの巻き数選択方式で進行する事にします。

配線図 zmatch_atu_main_04.pdfをダウンロード

配線図 Z-Match-ANT_selector.pdfをダウンロード

プログラム Z_Match_ATU_ANT_selector_0.cをダウンロード

いよいよ、ベランダに設置し、実際のアンテナで動作確認を行います。

最終的にこのアンテナセレクターは、リレー端子間の絶縁破壊の為、ZATU本体の防水BOXの中に移し替える事になり、この単品のアンテナセレクターはボツとなりました。