Z-Match ATUの製作 2

最初に手配した80歯のタイミングプーリーの直径は用意したケースの内寸以内だったのですが、バリコンの最大容量を検出する為に用意したフォトセンサーの遮蔽体がケースの内寸をオーバーし、天板を取る付けられないという問題がありました。(前回記事) この時のタイミングプーリーの直径は55mmでしたが、フォトセンサーの遮蔽体の直径は73mm必要となる事を見落としていたのが原因でした。 対策として60歯のタイミングプーリーに交換する事にしました。 60歯のプーリーの直径は44mmでこれにフォトセンサー用の遮蔽体を追加した時の直径は62mmとなり、なんとかケースの内寸に収まります。 この変更が可能になる条件はステッピングモーターの1/4マイクロステップが解決しました。 従来の80歯のプーリーの場合、モーターは1.8度の1/4(0.45度)刻みで回転しますが、バリコンはタイミングプーリーの減速比 1/5で0.09度刻みで回転します。 この0.09度刻みはベルトのバックラッシュで吸収されてしまう角度で実質3ステップとなる0.27度が最小分解能でした。 今回60歯のプーリーを使えば、その減速比は1/3.75となり、VCの最小回転角は0.12度となります。 ただし、ベルトのバックラッシュを吸収できるステップではないですが、この2倍の0.24度ならほぼ確実にバックラッシュを超える事ができます。

以上の考察からプーリーとベルトを変更する事を決断し、かつ、ベルトのたるみの調整機能が無かったシングルバリコン側にもその調整機構を追加します。

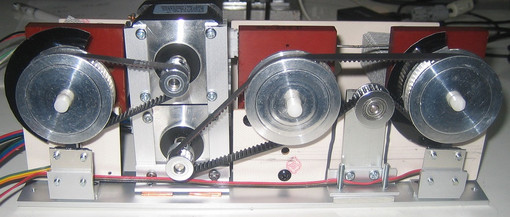

下の写真は60歯のプーリーに交換し、かつそれにマッチしたベルト掛けを行った状態です。

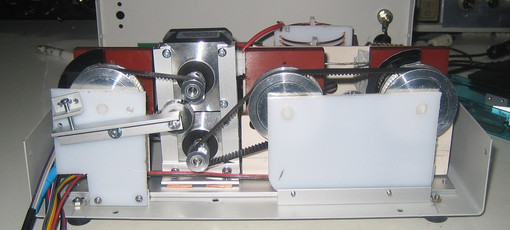

上の写真はベルトの張力調整を兼ねたバリコン軸のタワミ補正治具(左側)を取り付けた状態です。

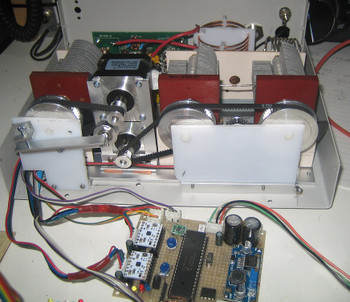

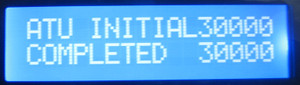

フォトセンサーの出力がリンギングして、誤動作する為、コンデンサを追加して、動作の安定化を行いましたが、その時のコンデンサの容量の許容誤差の範囲が狭いという問題がありました。 そこで、このフォトセンサーの仕様書を入手して確認したところ、標準の使い方はエミフォロ回路で有る事が判りました。 そこで、エミフォロ(エミッターに負荷抵抗を接続した正式名称 エミッターフォロワー回路)に改造すると、きれいなスィッチング波形が得られました。コンデンサは無くてもOKなのですが、前回追加した0.1uFのままで進行します。 ただし、この変更で論理も逆転しますので、プログラムも修正しました。 そして、マイコン基板を接続し、やっと前回の80歯の時の動作まで再現できました。

ここから、いよいよ本命である自動整合機能の検討に移る事が出来る様になりました。

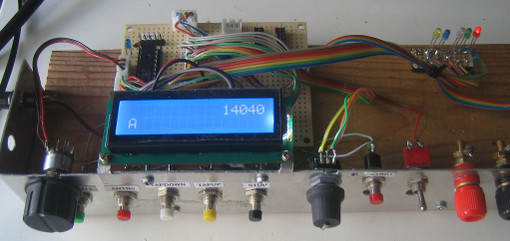

MAIN Unit 回路図 zmatch_atu_main1.pdfをダウンロード

コントローラー回路図 Z-Match-ATU_contoroller-1.pdfをダウンロード

ATU本体のプログラム Z-Match-ATU-main_02.cをダウンロード

ここにアップしましたプログラムは開発途中のもので、自動整合システムはまだ稼働していません。 唯一完成したのが、1/4マイクロステップで動作するステッピングモーターの台形駆動システムのみです。

最初にSWR計の動作チェックを行いました。 7MHzで動作チェックしようと、FTDX101Dをつなぐと、すごい受信ノイズです。S9あります。 最初、何のノイズか判らなかったのですが、ステッピングモータードライバーのPWMが原因でした。 以前、アンテナワイヤーをドライバーICに近づけるとS7のノイズが出ていましたが、アンテナ線を離すと、距離に応じてノイズは小さくなり、1mも離すと無視出来るくらいになりましたので、ここまでひどいとは考えていませんでした。 この状態ではアンテナチューナーとしては使い物になりません。 完全な致命傷です。

解決策があるのかを含めて再検討必要です。