<カテゴリ:SWR計>

アンテナは共振状態で使いましょう。という話です。

アンテナのインピーダンスが純抵抗でなく、リアクタンスを含む場合のVSWRはどのようになるのか?

一般にSWRと言われているのは、電圧定在波比 (Voltage standing wave ratio - VSWR)

の事で、伝送線路上の波(定在波)の最大電圧の絶対値VMAXを最小電圧の絶対値VMINで割った値と定義されており、複素数は含みません。

出力インピーダンスがZoの純抵抗で、アンテナ負荷がRaの純抵抗ならVSWRはZo/RaまたはRa/Zoで表すことが出来ます。 この計算式を、アンテナ負荷がZa=Ra+jXaの様にリアクタンスXaを含む複素数の場合でもそのまま、このZaの絶対値で現せると考えている人が意外に多くいます。果たしてそうでしょうか。

50Ωの特性インピーダンスを持つ同軸ケーブルに接続されたアンテナが、仮に純リアクタンスの50Ωであったとすると、このアンテナは電力の消費がありませんので、送り込まれた全ての電力が反射されてしまいます。交流理論を理解されている方なら、納得の結論です。すなわちSWR無限大になると言う事です。そして、このリアクタンスだけのアンテナに少しづつ純抵抗を加え、リアクタンスを少しづつ減少させていくと、次第にSWRは下がってくるのも納得できます。ご存知の通り、50Ωの純抵抗のみになったときSWRは1.0です。

では途中はどんなSWRを示すのでしょうか。進行する波に対し反射して戻ってくる波の電圧振幅の割合を「電圧反射係数」と呼び、ギリシャ文字のΓ(ガンマ)で表しますが、この反射計数は複素数です。そして、VSWRの定義の部分で絶対値に変りますので、かなり面倒な計算を必要とします。

アンテナが、50Ωのリアクタンスだけの場合、SWR無限大ですから、抵抗分とリアクタンス分を含んだアンテナインピーダンスの絶対値が50Ωの場合、SWR1.0にはならないと予想できます。

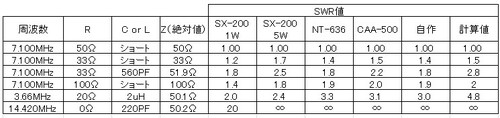

そこで、市販のSWRメーターはこれをどう現しているか実測することにしました。

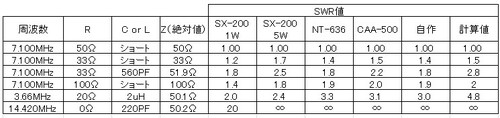

比較したのはDIAMONDのSX-200、クラニシ アンテナチューナーNT-636に内蔵のSWRメーター、コメットのアナライザーCAA-500、それに自作のSWRメーターです。

これらに同じR+C又は、R+Lの直列負荷を接続し、SX-200のみは1W出力と5W出力、クラニシと自作SWRメーターは1W出力でドライブして表示したSWRを読んでいます。CAA-500は内臓発振器の出力でのドライブです。SX-200は現行モデルで生産販売中の物ですから、一番信頼性が高いだろうと考え、比較メーターの中に加えましたが、見ての通り、通過させる出力レベルで大きくメーター指示が変ります。1W出力時の誤差は、しょうがないと諦める範囲ですが、5W出力で33Ω時のSWR値が実際よりオーバーし、100Ω時のSWR値が実際値以下という誤差は異常です。私の製品だけの問題と思いますが。

SX-200は故障していました。詳細は SX-200 SWRメーター修理を参照下さい。修理した結果、5W以上のパワーがあり、負荷が純抵抗なら、ほぼ正確にSWRを表示できるようです。

この中で、純抵抗の時の信頼度が一番高いのはCAA-500でした。

結果は純リアクタンス時、無限大を指しました。また、33Ω+560PFの負荷は7.1MHzで約52Ωの絶対値のインピーダンスになりますが、この場合平均でSWR2付近を指しました。 一般的に、SWR計やアンテナアナライザーの校正は純抵抗で行いますので、リアクタンスが含まれた負荷に対するSWR値は誤差が大きいようです。

結果は純リアクタンス時、無限大を指しました。また、33Ω+560PFの負荷は7.1MHzで約52Ωの絶対値のインピーダンスになりますが、この場合平均でSWR2付近を指しました。 一般的に、SWR計やアンテナアナライザーの校正は純抵抗で行いますので、リアクタンスが含まれた負荷に対するSWR値は誤差が大きいようです。

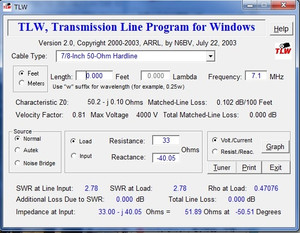

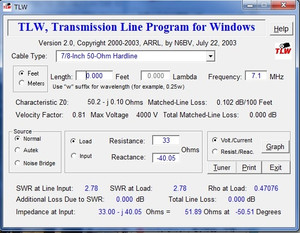

「TLW」というアンテナチューナーのシュミレーターソフトがあります。これに33Ω+560PFのインピーダンス33-J40.05と周波数7.1MHzをセットすると、SWRは約2.8と出ます。多分これが正しいSWR値なのでしょう。

なお、容量性リアクタンスが含まれる時のSWR値が、計算値に近いのは、SX-200で、誘導性リアクタンスが含まれる時のSWR値が計算値に近いのはNT-636ですが、これは、電流、電圧の検出方式の違いによるものです。NT-636はCM結合器と言われる、コンデンサとトランスでピックアップしていますが、SX-200はいわゆるMM結合器(ARRLの技術資料では Cross-connected transformers タイプとして紹介されている)で電流も電圧もトランスでピックアップしている事からこの差が生じたものです。

SWRメーターやアンテナアナライザーのSWR値が1.0を指したら、その時のアンテナは間違いなく共振していて、かつその時のインピーダンスが50Ωであると理解してよさそうです。共振していないアンテナのインピーダンスの絶対値が50Ωになっても、SWRメーターは決してSWR1.0を指示しないと。

この記事の中で紹介しているリアクタンスを含んだ負荷に対するSWR計算シート で、抵抗を一定にしておき、リアクタンスを-100から+100まで少しずつ増加させて、SWRをチェックすると、例え抵抗が50Ωでなくても、リアクタンスゼロの時がSWR最少になる事が判ります。 ただし、実際のアンテナの場合、周波数を可変すると、抵抗分も少なからず変化しますので、リアクタンスゼロの周波数とSWR最少周波数は微妙にずれます。 アンテナの帯域幅が狭い場合、その差は測定誤差の範疇ですが、帯域の広いアンテナの場合、かなりずれます。 しかし、それは、アナライザが表示したリアクタンスゼロの周波数とSWR最少の違いほどの差は無く、真の共振周波数とSWR最少の周波数が違うと、目くじら立てるほどのものでは有りません。

これらの事から、周波数を広範囲に可変できるアンテナアナライザーで、SWR最少の周波数を検知できたら、例えその最少のSWR値が1.0で無くても、その周波数はアンテナの共振周波数であると言う事ができます。(ただし補足のごとく例外も有ります)

バンド内にSWRの最少の周波数があるなら、例え最少のSWR値が2であっても、そのアンテナは共振していますので、SWR1.0の時と同じくらい、よく飛ぶと考えられます。

良く、SWR2でも3でも飛びはほとんど変わらないと言いますが、それは、共振しているときの話で、共振していない、リアクタンスの多い状態では、SWR計が2とか3を指していたら、その時の実際のSWRは4以上かも知れません。 SWR最少周波数がバンド外にあり、そのときのSWRが1.0に近いなら、リアクタンスだけのアンテナをドライブしているに等しいかもしれませんね。

リアクタンスを含んだ負荷に対するSWR計算シート.xlsをダウンロード

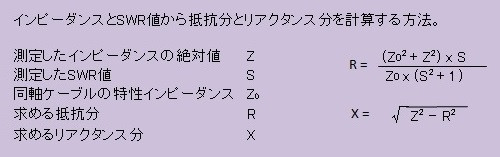

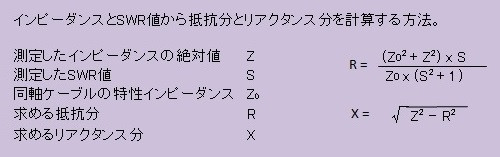

リアクタンスを含んだ、アンテナ負荷のインピーダンスの絶対値とSWRが判っていれば、抵抗分Rと、リアクタンス分Xを分離して計算できます。この時のリアクタンス分の極性(プラスかマイナスか?)は判りません。 一般的には、周波数を少しずらす事により、誘導性(プラス)なのか、容量性(マイナス)なのかは判りますが、同軸ケーブル越しに見たアンテナの場合、この判定は出来ません。

この計算式を利用して、一部のアンテナアナライザーは抵抗分Rと、リアクタンス分Xをデジタル表示させています。 しかしながら、リアクタンスが含まれた途端、SWRやインピーダンスの絶対値は怪しくなってきますので、これをベースに計算されたRやXはもっと怪しいと考えねばなりません。 ただし、怪しいと認識した上で使う場合、表示が無いより価値はあります。 SWRメーターやアンテナアナライザーの表示で唯一信じていいのは、周波数を可変して、SWRが1.0を示したときのみでしょう。

補足です。

実際にアンテナに接続された同軸ケーブル越しにアンテナアナライザーやSWR計を接続すると、本来のアンテナの共振周波数以外でも、SWRのディップ周波数が存在します。 これは、アンテナを含めた被測定系内に存在する浮遊インダクタや容量が影響して、疑似共振回路を構成している場合と、周波数を可変すると、リアクタンス以外に抵抗分も変化しますので、このリアクタンスと抵抗分の比率により、SWRがディップしたように見える場合です。 そして、正規の共振周波数付近でもデイップしますので、ディップ周波数が複数現れます。 その中でSWRがより1.0に近いディップ周波数が正規の共振周波数に最も近いと考えられます。 この現象はフルザイズや超短縮アンテナではあまり見かけませんが、50%くらいの短縮率のとき時々見られます。 なお、多素子で構成される八木アンテナやキュビカルクワッドのようなアンテナの場合、設計的に共振周波数が2か所出来るようにして広帯域化したアンテナもあります。

また、フルサイズのアンテナでも抵抗成分は周波数により変化しますので、共振時の抵抗成分が50Ωより離れるほど、SWR最少の周波数とリアクタンスゼロの周波数はずれてきます。しかし、この状態のときのSWR変化カーブはブロードで真のSWR最少値とリアクタンスゼロの時のSWR値に大きな差は出てきません。 従い、このような場合、真の共振周波数でもSWR最少の周波数でも、そのSWRの差は極わずかであり、飛びという面ではほとんど変わりません。

合わせこんだSWR最良状態が共振状態であるかどうかは、アンテナのリアクタンスがゼロであるかどうかで判断できますが、SWR1.0でない時は、リアクタンス表示のついたアンテナアナライザーでは判定できません。 長さの長短にかかわらず、同軸ケーブルを介して接続されたアンテナアナライザーでは、アンテナの共振インピーダンスが50Ωなら、アンテナの共振周波数とアナライザーが検出したリアクタンスゼロの周波数は一致しますが、50Ω以外の場合、一致しません。 もし、この不一致が発生しましたら、リアクタンスゼロの周波数と、SWR最少の周波数も一致しません。 この状態の時、より正しい共振周波数に近いのはリアクタンスゼロではなく、SWR最少の周波数となります。(詳細はここで説明しています)

アンテナの共振周波数を測る測定器として、昔から有るのがグリッドディップメーターです。 左の写真は、真空管をトランジスターに変えて、同じような機能を持つ三田無線の「トランスディッパー」です。

この計器は、理屈的に、アンテナの共振周波数を正確に測る事ができますが、最大の難点は、この計器の発振コイルを電磁的にアンテナエレメントに結合しなければならない事です。 その結合の方法はアンテナエレメントの中央付近にワンターンコイルを設け、そのコイルとこの計器の発振コイルを結合させます。

この状態とは、グリッドディップメーターを手に持ち、アンテナエレメントに結合するわけですから、空中高く張ったアンテナエレメントまで、絶縁材で出来た梯子を用意し、ディップ周波数を探す必要があります。 当然、アンテナエレメントの直下にディップメーターを操作する人が居る訳であり、この人体が導体や誘電体となり、実際の共振周波数より共振周波数が下がってしまいます。

もし、梯子を使わずに、アンテナエレメントを手の届くところまで、降ろしてきた場合も、アンテナの共振周波数は下がってしまいますので、人体の影響と合わせて、もっと周波数は低い方へずれる事になります。

結局、グリッドディップメーターでは、確かに正確な共振周波数は測れますが、実際にアンテナを空中へ張り、そこから給電線となる同軸ケーブルを引き降ろした状態での共振周波数は判らないのです。

SWR計やアンテナアナライザーでSWR最良のディップ周波数が、アンテナの共振周波数とは限らない事は説明しましたが、ディップメーターで測った周波数と実際のアンテナの共振周波数のずれは、SWR最少周波数と共振周波数とのずれよりかなり大きく、アンテナアナライザーを入手した後は、このトランスディッパーは、お蔵入りになってしまったのでした。

プロ、アマチュアを問わず、実際に架設されたアンテナのインピーダンスやリアクタンスを測るのは至難の業です。 結局、ハムバンド以外の周波数範囲までSWRを測定し、 SWR 最小値を確認した上でSWR1.0を追及するしかないのでしょうね。

INDEXに戻る

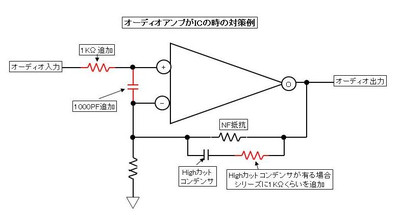

回り込みを起こすオーディオ回路がICの場合、ICのプラス入力とマイナス入力の間に1000PFを追加しますが、トランジスタより対策効果が小さくなります。その為、入力ラインに1KΩのシリーズ抵抗を追加したり、もし、NF抵抗に発振止めのコンデンサがパラに入っている場合、このコンデンサにシリーズに1KΩの抵抗を追加したりして出力側からRFが入力に回り込むのを阻止したりします。 入力端子に追加するコンデンサは、アンプがトランシーバー用のマイクアンプなら1000PFで良いのですが、アンプがステレオアンプなどのように数10KHzまで扱う必要が有る場合、周波数特性に影響がでますので、100PFくらいで我慢します。

回り込みを起こすオーディオ回路がICの場合、ICのプラス入力とマイナス入力の間に1000PFを追加しますが、トランジスタより対策効果が小さくなります。その為、入力ラインに1KΩのシリーズ抵抗を追加したり、もし、NF抵抗に発振止めのコンデンサがパラに入っている場合、このコンデンサにシリーズに1KΩの抵抗を追加したりして出力側からRFが入力に回り込むのを阻止したりします。 入力端子に追加するコンデンサは、アンプがトランシーバー用のマイクアンプなら1000PFで良いのですが、アンプがステレオアンプなどのように数10KHzまで扱う必要が有る場合、周波数特性に影響がでますので、100PFくらいで我慢します。