ポータブル赤道儀の製作(機構)

カテゴリ<天体写真 ポータブル赤道儀 自作 ステッピングモーター>

まともに星の写真も撮れない内に(前回記事)、ポータブル赤道儀を自作しようと計画し、手当たり次第に部品及び材料を手配したら、自由雲台や極軸設定用ファインダーを含めて1万5千円ほどかかってしまいました。 新品の既製品が雲台なしで5~6万円であり、中古なら2万円台で手にはいりますので、自作にしては、高いものに付きます。 すでに、順次部品は宅配で届いていますので、今更、中止する訳にもいかず、土日の休日をこの製作にあてます。 すでに9月の第1周を過ぎましたが、暑い日が続いており、濡れ縁の脇に日傘をさして卓上丸鋸とボール盤を使い、とりあえず、ギアボックスの仮組み立てまでこぎつけました。

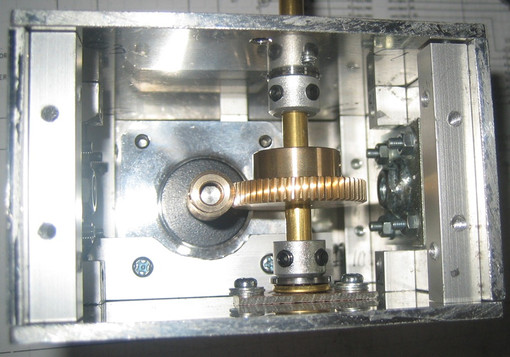

構造はWEB上に先輩方が沢山の情報を紹介していますので、それらを参考にギアBOXを作ります。ギアBOXと言っても、一段のウォームギアとステッピングモーターが入っているだけの簡単な物です。

ギアの減速比は1/60で、これを1/32のマイクロステップでドライブしようともくろみます。 もし、可能ならば、1/64マイクロステップでドライブしたいのですが、過去、実験した中華製の3Dプリンター用ステッピングモーターは1/32はなんとか実現できましたが、1/64は実現出来ていません。 今回は、最悪1/32マイクロステップとし、1/64マイクロステップは挑戦事項と位置づけて進行します。

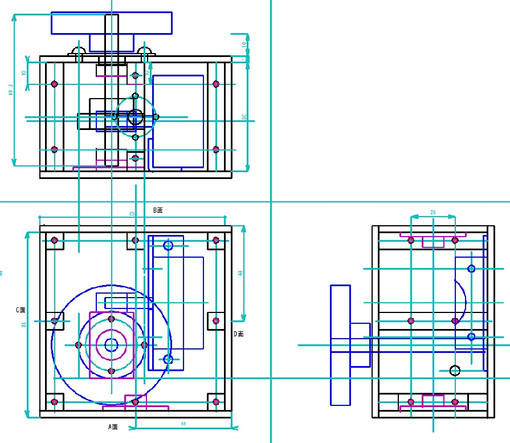

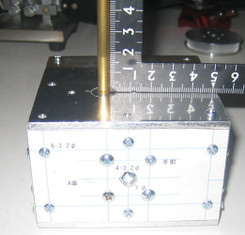

上がJW-CADで描いたポータブル赤道儀の組み立て図です。サイズは88x88x56mmのBOXになります。 モーターは17HS4023という17HSシリーズの中では一番小さな物になります。 コイル抵抗4Ω、定格電流0.7A、これをDC7V、0.7Aくらいで使うと1.4Kg/cmくらいのトルクが得られ200mm望遠レンズを付けた一眼レフカメラも回転出来るかも知れない。 まあ、やってダメなら、バランサーを付けたら解決するので、かなり楽天的に製作する事にしました。

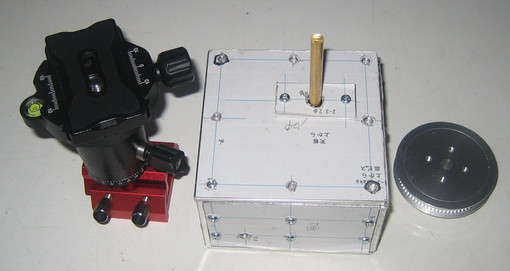

上の写真が3mm厚のアルミ板に、JW-CADで作った実寸大の部品図を両面テープで張り付け、加工完了したギアBOXと、この赤道儀用に手配した自由雲台、それに雲台取り付け用のアリガタプレートの台座を取り付ける回転台です。 回転台は以前、製作したATU(自動調整アンテナチューナー)用でしたが、外形が大き過ぎて使う事が出来なかった、タイミングプーリーです。 BOXの穴あけは基準穴以外全て現物合わせで開けましたので、6枚のアルミ板の位置は、全て固定されており、間違いを防ぐ為に内側に印となる記号をマジックで書きこんであります。

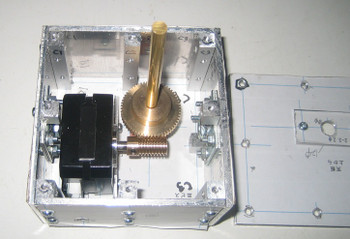

左は、ギアBOXの天板をはがした内部状態です。モーターとウォームギヤしか入っていません。 実際の構造は、ベアリングやシャフトカラーなどが付きますので、まだシャフトの長さはトリミングしていません。 モーターのドライバーは前回製作したインターバルタイマーの中に、組み込みますが、実際は、全部作り直しとなります。

この日までにシャフトカラーが納品されていなく、また、極軸設定の為のファインダーも納入されていませんので、それらが手に入り次第、正規組み立てを行う予定です。

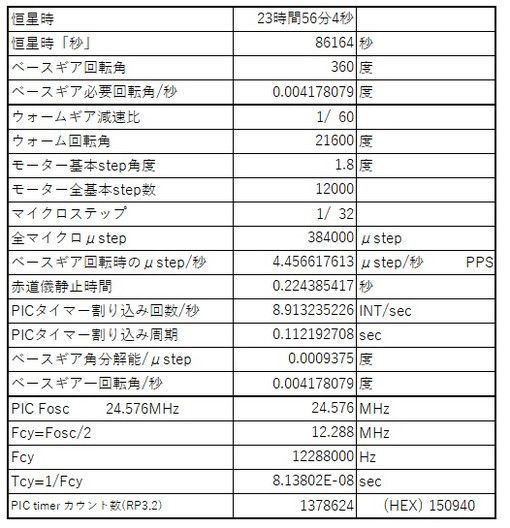

上の表は1/32マイクロステップ時の設計データです。一応600mm望遠レンズの時でも星は流れない事になっています。 もし、1/64マイクロステップが実現できると、1200mmの望遠レンズでも星は流れないはずです。 ただし、実際に使うのは、フィルムカメラ用の200mm望遠レンズで、これをデジタルカメラに使った場合、視野角の関係から300mm相当の望遠レンズとなりますが。

上の表は1/32マイクロステップ時の設計データです。一応600mm望遠レンズの時でも星は流れない事になっています。 もし、1/64マイクロステップが実現できると、1200mmの望遠レンズでも星は流れないはずです。 ただし、実際に使うのは、フィルムカメラ用の200mm望遠レンズで、これをデジタルカメラに使った場合、視野角の関係から300mm相当の望遠レンズとなりますが。

表の上から4行目の「ベースギア必要回転角/秒」は星空が1日かけて360度回転する恒星時から1秒間に何度回転するかを計算したものです。 また、下から6行目の「ベースギア回転角/秒」はステッピングモーターのマイクロステップ角度から、1秒間にベースギアが回転する角度を逆算したものです。 両者の数値が一致していますので、計算は正しいと考えています。

PICマイコンでステッピングモーターを制御しますが、この時、PICのクロックは24.576MHzの水晶発振子を使用します。 中途半端な周波数に見えますが、この値は2のN乗の数値で割り算した時、ちょうど割り切れる数値で、市販の水晶発振子の中に存在するものです。

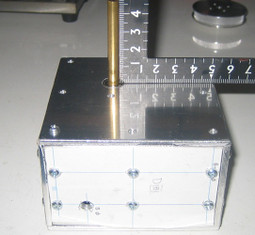

左上が、X方向でのシャフトの垂直度を、右上がY方向でのシャフトの垂直度を見たものです。X,Y方向ともほぼ垂直です。 例え、真の垂直でなくても、極軸ファインダーを微調整して合わせることができますので、検査合格とします。

シャフトカラーを入手できました。下の写真はシャフトカラーを装着して、底部分にスラストベアリングを、天板の軸穴には、横揺れ防止を兼ねてベアリングを挿入して、ギアBOXの内部は完成です。 ただし、これから何度も分解する事になりますので、まだ仮止め状態です。

左上がギアBOXの回転台に雲台を固定する為のアリガタプレート用台座を固定した状態です。 右上はこれらの機材を使って、実際の3脚に赤道儀を乗せ、200mm望遠レンズを装着したカメラを取り付けた状態を確認したものです。 写真では赤道儀の極軸は水平になっていますが、実際は北極星を向く事になります。 まだ、モーターのドライブ回路が出来ていないので、動かす事はできませんが、機械的な強度を確認して見ても、異常は見られませんでしたので、とりあえず安心しました。

ファインダーを赤道儀に固定する台座(サドル)の寸法が判らなかったので、ファインダーの到着を待っていたのですが、到着して実測したら、雲台を固定する台座と同じ寸法でした。雲台用の台座は販売キャンペーンが終了し、現在は1000円を超えていますので、アマゾン経由で600円台がありましたので、それを注文しましたが、納期が9月末との事です。

下の写真はレッドドットファインダースコープと呼ばれる天体望遠鏡用のファインダーです。 拡大率が1:1なので、北極星だけをターゲットにするなら使いやすいかも知れないと選定したものです。 北極星は2等星なので、肉眼で見えない夜は写真撮影すら出来ないでしょうから、大きな拡大率は不要と思います。

そこで、ギアBOXはここまでにしておき、モータードライバーとインターバルタイマーを新規に作る事にします。