アンテナアナライザーとインピーダンス

アンテナアナライザーは、アンテナのSWRやインピーダンスなどを、送信機無しで簡単に測定できる為、アンテナ自作派にとって手放せないアイテムであります。 最近のアンテナアナライザーは、SWRやインピーダンスを表示した上で、リアクタンスの表示もできるのが多くなりました。 しかしながら、アンテナアナライザーは、決してアンテナのインピーダンスやリアクタンスを表示しているものでは無いという話です。

アンテナアナライザーを使用している方から質問がありました。 周波数を145MHz にしておき、100Ω のダミー抵抗をつないだのにインピーダンス表示が100Ω にならない。 リアクタンスはゼロのはずなのに、ゼロを表示しないというものでした。

この問題は、このブログの「同軸ケーブルの切り出し」でも触れましたが、インピーダンス検出位置 (専門的には基準面と言うそうです) と実際に接続されたダミー抵抗との距離に関係します。 インピーダンス検出位置に100Ω のダミー抵抗が置かれている場合、検出値は正しく100+j 0Ω となりますが、距離が有る場合、その距離と測定周波数の波長の関係で異なってきます。 アンテナアナライザーにダミー抵抗を装着する場合、検出部とダミー抵抗の位置は、おおかた5cm 近く離れており、これが大きく影響するものです。

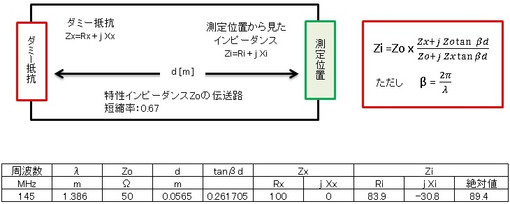

下に、ダミー抵抗、測定位置、測定位置から見たダミー抵抗の電気定数を計算する式を示します。 ダミー抵抗はMコネクターの同軸ケーブル接続側の先端に、チップ抵抗がハンダ付けされた一般的な校正用ダミー抵抗です。 測定位置はアナライザー内部のブリッジ回路が存在する機械的な位置です。 それらの間にd[m] の距離があり、かつ、その間の伝送路の特性インピーダンスZoを50Ωとします。 今回のダミー抵抗はd=56.5mm のものを使いました。 また、この伝送路の短縮率は0.67 であったと仮定します。

赤枠で囲まれた計算式が測定位置から見たダミー抵抗のインピーダンス計算式で、複素数扱いとなります。

下の表は、この計算式をエクセルの中に埋め込み、計算した結果です。

ダミー抵抗は純抵抗の100Ω でしたが、計算結果は83.9Ω しかありません。 また、ダミー抵抗には、リアクタンス(Xx) は含まれないのに、計算結果には30.8Ω の容量性リアクタンスが含まれています。 そして、抵抗とリアクタンスを合成したインピーダンスも90Ω 以下となっています。

周波数に関係なく、d=0 なら計算したインピーダンスはダミー抵抗に一致します。 また、周波数が低くなると、計算値はダミー抵抗の値に近づいていきます。 さらにダミー抵抗が50+j0 の場合、周波数やd に関係なく計算値は常に50+j0 となります。 そして、50+j0以外の場合、dを色々変えていくと、リアクタンスの極性も反転します。 もちろん、実際の測定結果も数値がぴったり一致しないまでも、同じ傾向を示します。

これらを実感していただく為に、計算式を埋め込んだエクセルファイルを用意しましたので試してみて下さい。

ところで、今回は測定位置からダミー抵抗までの短縮率(速度係数)を仮に0.67と置きましたが、 実際のところポリエチレンを完全充填している訳ではなく、半分以上が中空となっていますので、短縮率は0.67より大きな数値と考えられます。 しかし、使われているコネクターがインピーダンス無管理のMコネクターですから、基準面からダミー抵抗までの線路の特性インピーダンスは30Ωより低いと予想され、実際は計算値以上に誤差が大きくなるようです。

今までの話は、アナライザーのブリッジ回路の位置とダミーの抵抗との距離の話でしたが、これが、同軸ケーブルで接続されたアンテナであった場合、同軸ケーブルの長さは最低でも、コネクターを含めて10cm 以上はあるでしょうから、アナライザーが表示した数値は決してアンテナのインピーダンスではないという事がお判りでしょう。 アナライザーは常にブリッジ部分のインピーダンスを計測しているだけなのです。

同軸ケーブル越しに測定した抵抗やリアクタンスを含むインピーダンスが50+j0 で無かった場合、アンテナのインピーダンスは50+j0 では無いとはいえますが、いったいいくらなのかは不明なのです。 仮に156+j0 と表示されても、Rの部分が50では有りませんので、j0 だからこの周波数で共振しているという事も言えないのです。 この事は、アナライザーがリアクタンスゼロを検出しても、アンテナが共振状態であるとは限らないという事ですから、アナライザーのリアクタンス表示のみで共振周波数を判断してはいけないという事にほかなりません。

アンテナ直下で、同軸ケーブルの長さが50cm 以下などのように、極力短い状態で測定した場合、HFの比較的低い周波数に於いては、かなり近い値を知る事はできますが、VHFやUHFでは、実態とは全く異なる数値を表示している事になります。 ちなみに、50cm の長さの同軸ケーブルでアンテナに接続した場合、前述の145MHzで生じた計測誤差が14MHzでも起こります。

同軸ケーブルの長さを正確に測定周波数のλ/2の整数倍に設定してやると、アンテナアナライザーはアンテナのインピーダンスを表示しますが、それは、波長がぴったりλ/2の整数倍のときだけです。 アンテナアナライザーの周波数を少し変化させたとたん、実際値よりずれてしまいます。 これは、同軸ケーブルの長さをこまめに変えられないというアナライザーとは関係ない事情によります。

このような説明をすると、アンテナアナライザーなど、全く役に立たない道具にしか見えないようですが、実はSWRだけは、同軸ケーブル越しでも、ちゃんと、読み取る事ができます。

SWRを表示する際に、アナライザーが測定したインピーダンスや、Sパラメーターから反射係数を求めて、求めた反射係数からSWRを算出して表示している場合、同軸ケーブルの長さに関係なく、アンテナのSWRを表示します。 実際は接続する同軸ケーブルにロスがありますので、表示されるSWR値は実際値より小さく、すなわち良く表示されます。 しかし、長さが50cm くらいの同軸ケーブルの場合なら、435MHzでも大きな誤差なくSWRを知る事ができるわけです。

そして、反射係数を直接求めず、ブリッジの不平衡電圧に比例した数値からSWRを表示するほとんどのアンテナアナライザーも、SWRが大きい場合、多少の誤差はありますが、SWRが1.0 に近づくほど誤差が少なくなり、ちゃんとアンテナのSWRを表示します。

この理屈を確かめるには、この記事の中でダウンロードしたインピーダンス計算エクセルファイルのZx とZi のR+jX を、インピーダンスからSWRを計算できるエクセルファイルに代入すると、Zx もZi も、同じSWRになる事から理解できます。 (スミスチャートならもっと簡単に理解出来ます。)

上の表は、145MHzで100Ωのダミー抵抗をアナライザーが測定した時のR=83.9とX=-30.8をSWR計算シートに代入したものですが、計算結果はVSWR=2.00となっています。 もともとのダミー抵抗のSWRは100/Zoで2.0ですから、同軸ケーブル越しに測定したSWRでもダミー抵抗、すなわちアンテナのSWRを正しく測定している事になります。

いくら同軸ケーブルを短くせよと言っても、高さ10mに張ったダイポールアンテナの給電点にアンテナアナライザーを持っていくのは至難の業です。 ここは現実的に10数m以上あるかも知れない同軸ケーブル越しに、シャック内でSWR最少周波数を確認しても、共振周波数を知るという条件だけなら全く問題無い訳です。

時々、同軸ケーブルの長さを変えると、SWRが変わるという話を聞きますが、それはSWR計のインピーダンスや同軸ケーブルやコネクターが50Ω でなかったり、SWR計とアンテナの途中にあるコネクタの接触不良や、大きなコモンモード電流が同軸ケーブルに流れて正確にSWR計が動作しない場合や、リアクタンスが含まれたとたん、まともにSWRを計測できないSWR計のせいです。 これらの解説はインターネット上に沢山存在します。 もし、同軸ケーブルの長さを変えたときSWRが大きく変わったら、アンテナを調整する前にこれらの対策が必要ですが、コモンモードチョークを追加する以外手の打ちようがありません。その時は、一番悪いSWR値がアンテナのSWRであると考えた方が気が楽になります。

また、同軸ケーブル越しに表示されたアナライザーのインピーダンスはRやXを含めて当てにしないことですね。 すでにお判りのように、同軸ケーブルの長さが1電気波長の1/100を超えると、ZやRに無視しにくい誤差が含まれますが、Xに至っては、1電気波長の1/1000を超えた当たりから無視しにくい誤差が含まれるようになります。

市販されているアンテナアナライザーに付いているRやXの表示は、コイルやコンデンサをMコネクターに直接接続し、せいぜい10MHz以下の周波数で利用したり、3.5MHz以下の周波数のアンテナの給電部に、短い同軸で直接接続して利用するくらいが、ベターと思われます。 また、例え10MHz以下の周波数でも抵抗とコイルを直列に接続した回路では、周波数を上げていくと、Xは当然上昇しますが、RもXの変化より小さいですが、上昇します。 これは、アナライザーがコイルの高周波抵抗(表皮効果による抵抗)を検出して、本来の抵抗と合計した値を表示している為です。

ブリッジ部分と校正用抵抗またはアンテナまでの距離と、その間の速度係数や特性インピーダンスは機種によってマチマチです。複数のアナライザを使い、同じダミー抵抗やアンテナを測定した場合、ダミー抵抗やアンテナが純抵抗の50Ω以外であった場合、表示されるインピーダンスやR、Xは全て異なってきます。 一致するのは、周波数とSWRだけでしょう。

あるメーカーが「アンテナアナライザー」ではなく、 「SWRアナライザー」とか、「スタンディングウェーブアナライザー」と呼んでいましたが、もしかしたら本質を突いた呼び名かもしれませんね。

補足です。

プロが使うVNA(ベクトル・ネットワーク・アナライザー)などの測定器の場合、同軸ケーブルの長さをキャンセルして被測定回路の正しいインピーダンスを表示できるような機能が付いたのが当たり前です。専門的には基準面の移動を行うと言うそうです。 アマチュア用のアンテナアナライザーでも、この接続ケーブルの影響をキャンセルできる機能が付いたモデルもあります。 ただし、このキャンセル機能を有効にする為に、タワーや屋根の上で、アナライザーの校正を行うというのは、かなり面倒です。

プロ用、アマチュア用を問わず、同軸ケーブルの片方にアナライザーをつなぎ、アンテナに接続されている方の同軸コネクターを外した後、アンテナの代わりに、50Ωのダミー抵抗、0Ωのダミー抵抗を接続した状態、及びオープン状態で校正動作を行わせます。 校正動作は自動で行なわれますが、アンテナから同軸ケーブルを外して、ダミー抵抗を付けたり外したりは、自分でやらねばなりません。 もし、アンテナの給電部を手の届かないところまで上げてしまっていたら、アンテナを一度降ろすか、高所作業車を借りてくるか考えねばなりません。

この記事の中でダウンロードしたインピーダンス計算エクセルファイルの中に「校正原理」というシートがあります。 このシートには、アナライザーが検出したRiとXiからアンテナのRxとXxを逆算で求める計算式が埋め込まれています。 接続用の同軸ケーブルの長さをキャンセルさせる場合は、この計算で求めたRxやXxをベースに、同軸ケーブルのロスを加味した値をグラフ表示している訳です。 グラフで表示する理由は、Xiのリアクタンスの極性を判定するにはグラフデータが必要だからです。

例題ではd=0.0565という短い距離が設定されていますが、実際は0.5m以上が必要な場合が一般的です。 また、そこそこの精度を得たいならSF106タイプの同軸ケーブルで長さは3波長くらいが限度です。 5mの長さの3D2Wで校正した場合、300MHzくらいから周波数に対してSWR値が波打ちどこがSWR最少周波数か判りにくくなります。

なお、キャンセル機能が無いモデルでも、この記事に取り上げた技術情報は取説の中で何回も説明されています。 もちろん、OM諸氏により翻訳された日本語バージョンでも説明されています。

理屈は難解ですが、使い始めると手放せないアンテナアナライザの自作はこちらへ